В. Сикерин - Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ

- Название:Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИА «Стиль-МГ»

- Год:1999

- Город:Пермь

- ISBN:5-8131-0008-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сикерин - Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ краткое содержание

Данный учебник имеет своей целью обобщение достижений современной кинологии и обеспечение получения системных знаний в области служебной кинологии специалистами органов и войск МВД России. В учебнике рассматриваются теоретические и методологические основы служебной кинологии, подробно излагаются методики специальной подготовки собак, тщательно проработаны вопросы применения собак в оперативно-служебной деятельности органов и войск МВД России, а также детально раскрываются условия размещения, содержания и сбережения служебных собак.

Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов высших учебных заведений профессионального образования МВД России, а также для офицеров и младших специалистов Базовых центров служебного собаководства, учебных частей и подразделений, организующих обучение специалистов-кинологов и подготовку служебных собак.

Полная версия с иллюстрациями.

Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД РФ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

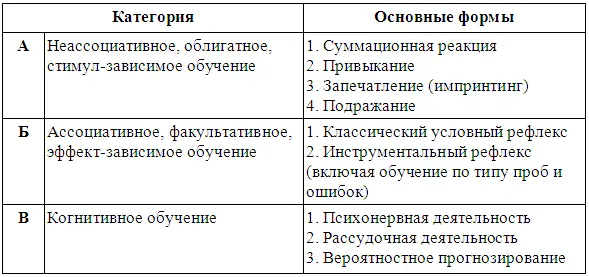

Общих законов обучения, скорее всего, не существует. В таблицу (табл. 2) классификации форм обучения включены все виды приобретенного поведения, т. е. собственно обучение и разумное поведение.

Рассмотрим основные категории обучения.

а) Неассоциативное, облигатное, стимул-зависимое обучение.

Обычно встречается на ранних этапах онтогенеза при достаточно постоянном видоспецифичном наборе средовых факторов (родильная камера, нора, мать, однопометники и др.). Данное обучение предназначено для быстрого усвоения жизненно необходимых условий существования и является обязательным — облигатным для всех особей данного вида.

При этом обучении не требуется непременного совпадения (ассоциации) внешних сигналов с той или иной целостной деятельностью организма, т. е. не требуется подкрепления, достаточно лишь соответствующего стимула, следовательно, обучение — стимул-зависимое.

б) Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое обучение.

На более поздних этапах развития поведение становится более активным: щенок начинает исследовать окрестности гнезда, сталкивается с незнакомыми предметами, животными и т. д. Расширяется спектр факторов, которые могут приобретать то или иное сигнальное (предупреждающее) значение при их совпадении (ассоциации) с целостной биологической реакцией организма. При этом один и тот же фактор для разных животных может иметь различное значение в зависимости от конкретной ситуации, а обучение будет носить необязательный — факультативный характер.

Это эффект-зависимое обучение, т. е. оно определяется результатами контакта организма со средой. От относительно пассивного восприятия среды животное переходит к активному процессу формирования собственной среды путем извлечения для себя ее функциональных составляющих, значимых для выполнения тех или иных актов поведения.

в) Когнитивное обучение.

Термин «когнитивное обучение» берет начало в учении о «когнициях» (англ. cognition — познание, познавательная способность) — знаниях о всех деталях ситуации, которые организуются таким образом, чтобы их можно было использовать, когда они понадобятся.

Это высшие формы обучения, свойственные в основном взрослым животным, при этом у них создается целостный образ окружающей среды. Когнитивное обучение основано на формировании функциональной структуры среды, т. е. на извлечении законов и связей между отдельными ее компонентами. Для когнитивного обучения действия животного не являются необходимыми, здесь достаточно «созерцания» окружающей обстановки. Данную категорию можно назвать разумным поведением.

Необходимо отметить, что иногда весьма затруднительно отнести то или иное действие к определенной категории обучения. Разные формы могут встречаться вместе, облегчая животному достижение необходимого результата.

Суммаццонная реакция. В основе этого явления лежат сенсибилизация — повышение чувствительности нервной ткани к раздражающим агентам, и фасилитация — облегчение запуска именно данной реакции.

У высших животных, собак в частности, суммационная реакция при обучении не играет значительной роли, однако клеточные механизмы суммации участвуют в процессах обучения и памяти.

Чтобы понять проявление данной реакции у собак, рассмотрим такую ситуацию: предварительное ознакомление собаки с каким-либо стимулом (зажигающейся электрической лампочкой) вне связи с другими событиями приводит к тому, что на данный стимул легче вырабатывается условный рефлекс. В описываемом случае совпадение зажигания лампочки с кормлением быстрее приводит к тому, что горящая лампа становится для экспериментального животного сигналом о последующем кормлении, чем для собаки, не знакомой с подобным раздражителем.

Привыкание (габитуация) состоит в относительно устойчивом ослаблении реакции вследствие многократного предъявления раздражителя, не сопровождающегося каким-либо биологически значимым агентом (пищевым, оборонительным и т. д.), т, е. без подкрепления. По сути, привыкание — это подавление незначимых реакций.

Наиболее распространенная и играющая большую роль при дрессировке собак форма привыкания — ориентировочный рефлекс, который при повторении вызвавшего его раздражителя постепенно угасает. С ориентировочного рефлекса начинается любой анализ раздражении. Его сущность — в повышении возбудимости сенсорных систем для наилучшего восприятия действующих на организм раздражителей с целью установления их биологического значения.

В составе ориентировочного рефлекса выделяются:

— начальная реакция тревоги, которая сопровождается повышением тонуса мышц и фиксированием позы;

— исследовательская реакция внимания (поворот головы, ориентация рецепторов по направлению к раздражителю).

Ориентировочная реакция возникает не на стимул как таковой, а при сличении стимула со следом, оставленным в нервной системе прежними раздражителями. Если стимул и след совпадают, то ориентировочная реакция не возникает, а если нет — то она возникает и оказывается тем интенсивнее, чем больше выражено рассогласование. Итак, в ходе многократного предъявления раздражителя отмечается первоначальное усиление ответа с последующим его подавлением — привыканием. Привыкание нужно отличать от утомления (истощения нервной системы) и сенсорной адаптации (настройки органа чувств на раздражитель определенных параметров).

Особое место в обучении занимают процессы, происходящие на ранних этапах индивидуального развития (пренатального и постнатального онтогенеза), связанные с установлением отношений в семье, стае, группе.

Комплекс поведенческих адаптации молодых животных, обеспечивающих первичную связь с родителями, членами стаи, вида и др., реализующих уже сформированные механизмы восприятия и реагирования, называется импринтингом (запечатлением).

Характерные особенности импринтинга:

1) приурочен к определенному периоду жизни — «критическому» или «чувствительному»;

2) необратим, он не уничтожается последующим опытом и сохраняется на всю жизнь;

3) запечатление происходит в тот период, когда соответствующее поведение еще не развито (например, половое);

4) первоначально под импринтингом понимали «супериндивидуальное запечатление», т. е. запечатление видоспецифических характеристик партнеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: