Василий Сергеев - Плетение из соломки – от деда Василия

- Название:Плетение из соломки – от деда Василия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Сергеев - Плетение из соломки – от деда Василия краткое содержание

Плетение из соломки – от деда Василия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если полоски соломы окажутся слишком туго закрученными, быстро и осторожно опустите их на непродолжительное время в холодную воду или лучше обрызгайте из пульверизатора. Под действием влаги завитки начнут быстро раскручиваться. Готовые завитки укладывают пальцами в необходимое положение и окунают готовую прическу в 10 %-ный раствор силикатного клея.

Одним из самых эффективных оберегов дома от нечистой силы самых различных видов считалась кукла, сплетенная не из соломы, а из полыни, причем чем искуснее она была сплетена, тем сильнее были ее чары…

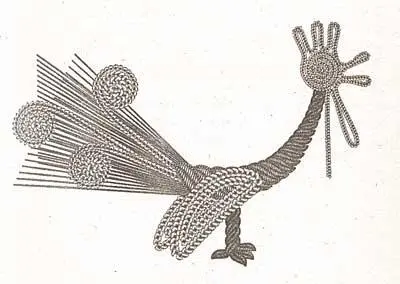

Изготовленные русскими мастерами птицы с роскошным соломенным оперением и дивными, распустившими, как невиданные цветы, соломенными же хвостами сказочно красивы. Изогнутые шеи, увенчанные изящными головками с хохолками-коронами, незаметно переходят в туловище. Птицы покрыты фантастическим оперением из россыпи маленьких соломенных ромбиков.

Рис. 79. Соломенных петушок, ритуальное изображение «Жар-птицы». Вариант.

Соломенные птицы могут быть как стоящими на двух ногах (или на одной ноге-подставке), так и подвесными, изящно паря и покачиваясь на ниточке под потолком. Малейшие токи воздуха заставляют эти легкие, парящие в воздухе поделки непрестанно вращаться и покачиваться, мерцая золотистым блеском. Глядя на них, невольно вспоминаешь «Жар-Птицу» русских сказок, — не исключено, такую же соломенную поделку, сжигаемую в какой-то момент ритуального служения…

Разумеется, речи не идет о воскрешении древнего лапотного промысла или даже введении в быт нового типа домашних тапочек. Ни в том, ни в другом качестве лапоть не прижился, соответствующие попытки делались — и оказались безуспешными. Речь идет только о сувенирной имитации лаптя; этим нехитрым плетевом может быть оплетена пепельница либо карандашница на вашем столе.

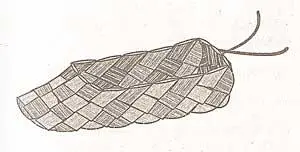

Рис. 81. Схема переплетения волокон в лапте

Лапоть в старину плели не только из липового лыка (лычники), но и из мочала (мочалыжники), из коры ракиты или ивы (верзки, ивняки), из тала (шелюжники), коры вяза (вязовики), березы (берестянники), дуба (дубовики), из тонких корней (коренники), из драни молодого дуба (дубачи), из пеньков оческов или веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из конских грив и хвостов (волосянники), наконец из соломы (соломенники). Лапоть плелся в 5-12 «строк», то есть лент, лыка. Профессионалы плели его на колодке, с использованием кочедыка, то есть специального железного крючка. Лапоть состоит из подошвы, головашки, то есть носковой части, ушника или обешника, то есть каймы, по бокам и запятника; концы ушник, связанные на запятнике, образуют оборник, петлю, в которую продеваются оборы, обмотки, которыми (в переплет накрест до колена) подвязывали портянки, шерстяные подвертки. Даль дает неисчерпаемый список синонимов лаптя: капцы, какаты, калти, бахилки, коверзни, чуйки, постолики, шептуны, бахоры, ступни, босовики, топыги…

В старину лапоть мог сплести каждый. "Это — как лапоть сплесть", — говорили о простом деле. И еще: "Лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь"… Хоронить концы

— это технический термин в плетении, означающий, что окончания соломин и жгутов, вышедшие наружу, убирались в толщу плетева и прятались там.

"Станешь лапти плесть, как нечего есть", — меланхолично замечает Даль, и тут же добавляет, что и плетение лаптей — не выход из положения: "Лапти плесть — однажды в день есть", потому что на большее не заработаешь…

Глава 5

часть 1

КАМЫШОВЫЕ КРУЖЕВА

Плетение из камыша, как и из соломы, начинается с сортировки материала. Развязав снопики заготовленной травы, тщательно отделяют стебли от листьев, отбрасывая загнившие, пересушенные или поврежденные насекомыми или грызунами. Здоровые стебли и листья рассортировывают по длине, ширине и цвету. Для сортировки по длине пучок стеблей складывают комельками в одну сторону и, стараясь не слишком сжимать их, слегка ударяют по ровной поверхности. Затем свободной рукой захватывают пучок у самой вершины и выдергивают более длинные стебли; в пучке остаются более короткие. Эту процедуру можно повторять сколько угодно раз, откладывая длинные к длинным, а короткие к коротким.

Сортировка по ширине особенно необходима, если плести предполагается из листьев. Нужны листья строго одинаковой ширины, как правило, около сантиметра, — это как раз ширина листьев узколистого рогоза. Листья широколистого сорта, естественно, побольше; впрочем, и узкие листья приходится калибровать. На сантиметровые полоски режут листья кукурузных початков. для всех этих процедур удобно сделать специальный резак, где несколько бритвенных лезвий закреплены на деревянной раме винтовыми зажимами. Возможны и другие варианты резаков. Разумеется, лезвия должны быть тщательно заточены.

Сухие травы недостаточно гибки, чтобы с ними сразу можно было работать. Закончив сортировку и подготовив нужный объем растительного материала, его запаривают, опуская на несколько минут в горячую воду. Затем травы заворачивают в мокрую ткань, чтобы они не подсохли, и время от времени увлажняют их. Можно также уложить солому в полиэтиленовый пакет. Форма, приданная изделию во влажном состоянии, хорошо сохраняется после высыхания соломы.

Если плетение выполняется из окрашенных трав, их не рекомендуется перемешивать при замачивании.

Простейший и весьма прочный вид переплетения волокон — "в клеточку", то есть в шахматном порядке, когда каждая из деталей плетня (плетева) то прячется под пёресекающий ее элемент, то вновь выныривает из-под него. Эта технология применяется в плетении довольно часто. Обычно так заплетают круглые и овальные донышки различного рода сосудов, плетеных из камыша и аналогичных ему материалов— корзин и лотков, подставок под горячую посуду и хлебниц.

Часто таким же образом заплетают и их стёнки. Стебель камыша поочередно огибает камышовые стоячки спереди и сзади. Старые мастера рекомендовали, чтобы количество стоячков было нечетным: в этом случае при непрерывном плетении камышника, обогнув весь периметр, подойдет к начальному стоячку с противоположной сто роны. Считалось, что это делает фиксацию стоячка в определенном положении более надежным и тем самым увеличивает прочность изделия. Возможно, это имеет место в плетении из дозы, но для камыша и аналогичных ему материалов несущественно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: