Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Они о многом поведают.

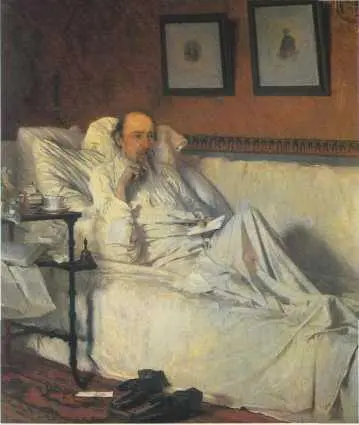

Иван Крамской создал шедевр, ничуть не уступающий европейскому портрету XIX века.

Более того, думается, как и портрет Достоевского работы Василия Перова, так и портрет Мусоргского, изображенный Ильей Репиным, эти холсты — бесценный вклад в сокровищницу мировой цивилизации.

Современники высоко оценили «Портрет JI. Н. Толстого».

Стасов, как всегда эмоционально, воскликнул:

«Крамской… дал тут на свет лучшее свое создание, и то, что так долго ему не давалось, тут вдруг у него очутилось и взяло такую могучую, неожиданную ноту, какую встречаешь у капитальнейших портретистов XVII века». Очевидно, Стасов имел в виду классиков европейской живописи.

История создания «Портрета JI. Н. Толстого» не так проста. Если вы помните о трагической судьбе молодого блестящего живописца Федора Васильева, бесконечно талантливого, смертельно больного, — Крамской все время привечал Федора Васильева, помогал ему. В 1873 году Васильев находился на излечении в Крыму и очень нуждался. Средств на жизнь не было.

Крамской предложил Третьякову написать портрет JI. Н. Толстого для галереи, а гонорар переслать Васильеву. В ту пору он со своими друзьями Иваном Шишкиным и Константином Савицким снимал дачу близ станции Козловка-3асека, всего в пяти верстах от Ясной Поляны.

Однако замыслу Крамского судьба поставила препоны.

Лев Толстой ответил решительным отказом.

Позже состоялась длительная, весьма мучительная для живописца беседа.

В конце концов граф «уговорился».

С одним немаловажным условием, — что будут написаны два портрета. Один из вариантов останется в Ясной Поляне. Дилемма нелегкая. Но надо было спасать жизнь Федора Васильева.

Н. А. Некрасов в период «Последних песен»

Такова мера благородства Крамского.

Высокие этические нормы весьма естественны в художественной среде той поры.

Надо напомнить, что Павел Михайлович Третьяков не приобретал в галерею повторения, даже авторские. Так что перед Иваном Николаевичем встала почти уникальная по трудности цель — создать одновременно два разных портрета.

Одинаково качественных.

И Крамской с блеском выполнил эту задачу.

В пору создания портрета, летом 1873 года, Лев Толстой уже размышлял об «Анне Карениной», был полон ее образами.

Возможно, и в его беседах с Крамским проскальзывала сюжетная канва, тема романа.

Известно, что мимо глаза Толстого ничего не проходило даром.

Так, в «Анне Карениной» возникает художник Михайлов, в чем-то схожий с Крамским, «одним из диких новых людей… вольнодумцем».

Писатель весьма дружелюбно создает облик живописца, которому удается воспроизвести «душевное выражение» героини романа.

Все это подчеркивает близость взаимного общения художника и писателя. И если начало его было для Крамского обидным, то время и такт Толстого, а главное, художническое умение и глубина Крамского сблизили их.

Это подчеркивает любопытная деталь.

Софья Андреевна пишет мужу в октябре 1885 года из Москвы в Ясную Поляну:

«Сейчас только был Крамской и очень жалел, что тебя не застал. Такие люди — это как свет блеснет среди мрака и тьмы… Вот умен-то и все* понимает…»

Лучшей аттестации трудно было дождаться.

Ровно через десять лет после создания «Портрета Л. Н. Толстого» Крамской пишет «Неизвестную», картину, вызвавшую много кривотолков и споров. Ретивые перья находили некий глубокий, скрытый смысл в этом полотне, называя «Неизвестную» «исчадием больших городов».

Боюсь навлечь на себя гнев специалистов, поддерживающих ныне эту странную точку зрения, но думается, что весь публицистический пафос подобных оценок абсолютно не находит пластического подтверждения в полотне Крамского. Более того, мне представляется, что образ женщины полон достоинства. Он поистине чудесен. В нем нет ни на йоту намека на вульгарность или «дурной тон». Недаром Павел Михайлович Третьяков, охлаждая пыл одного из ниспровергателей картины, писал ему: «Насчет Крамского оговорюсь (речь идет о «Неизвестной». -И. Д.)… в этом много прекрасного».

Неизвестная.

Картина рисует нам облик привлекательной, гордой и независимой женщины, внимательно, немного свысока взирающей на пеструю столичную карусель. Что-то привлекло ее взгляд.

Невский проспект.

В зимней розоватой мгле уходит вдаль бесконечная анфилада домов. Строгие линии архитектуры Аничкова дворца.

Мороз.

Солнцу не удается пробить петербургскую дымку. И в этом колдовски мерцающем свете перед нами возникает силуэт обаятельной дамы.

Черты лица глядятся будто сквозь вуаль холодного полутона.

Это придает образу особую мягкость и очарование. Дама восседает в коляске.

Она чуть откинулась на кожаное сиденье.

Синий бархатный костюм.

Элегантная шапочка с пушистым страусовым пером. Сам строгий абрис ее фигуры.

Тонкая моделировка черт лица — все необычайно деликатно и любовно выписано.

Причем здесь «исчадие»?

Что же касается оценок современников, история искусств знает несметное число самых чудовищных несоответствий.

Вовсе не проводя никаких параллелей, позволю себе вспомнить нелепейший случай, постигший обаятельную «Олимпию», которая изображала очаровательную Викторину Меран — натурщицу Эдуарда Мане.

Поклонники Салона, сбесившиеся буржуа, окрестили ее, «дамкой гориллы».

Та же участь ожидала милейшую, прелестную «Жанну Самари» Огюста Ренуара, которую буквально испачкали словесной грязью.

Ну и что?

Лихие борзописцы ушли в небытие, а образы, созданные Э. Мане и О. Ренуаром, — признанные шедевры, ставшие хрестоматийными.

Таковы закономерные странности поступательного развития мирового искусства.

Самое комичное во всей истории с «Неизвестной», что шум, поднятый тогда в печати, абсолютно нелеп. Полотно Ивана Николаевича Крамского по манере письма классично. Образ молодой дамы наглядно прекрасен.

И все же… Парадокс, происшедший с «Неизвестной», заключается в том, что холст навлек на себя ярость не своим исполнением, но ложными схемами и недостойными соображениями, вовсе не приличествующими художественной критике.

Вы сейчас прочтете строки, написанные Иваном Николаевичем Крамским ровно сто лет тому назад.

Совпадения… Но они очень часто бывают в истории искусств.

«Жаль мне очень и глубоко огорчительно, что в печати русской нет голоса, который раздавался бы в пользу настоящего искусства, но раздавался бы так, чтобы мы, его слабые адепты, чувствовали, что горизонты говорящего… гораздо шире наших собственных».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: