Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

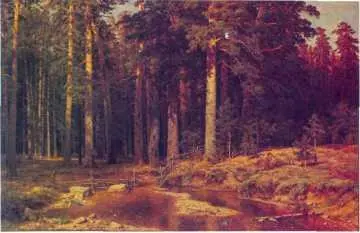

Корабельная роща.

И вдруг тебя осенит мысль: а ведь недаром и Иван Шишкин, и Виктор Васнецов, создавший «Богатырей», — земляки.

Да, много, много нераскрытых тайн хранят гены — кладези всех свойств рода людского, способные создать Человека-диво и с той же беспощадностью слепить лишь подобие человечка.

Во всяком случае, благодатность, целебность, какую-то загадочную по своей мощи эманацию леса отлично чувствовал и знал Иван Иванович Шишкин, великолепный рисовальщик и живописец.

Он, как никто, ведал тайну вятской пущи и всю свою долгую творческую жизнь отдал почти целиком песне о русском боре.

Что самое парадоксальное и в то же время из века в век повторяющееся происходило в оценке шедевров реалистического искусства?

Недооценка многими современниками масштаба, первичности, глубины нового явления живописи.

Ведь даже такие мастера, как Крамской, преклонявшийся перед гением Шишкина, в своих письмах нет-нет да как бы извинялись, оправдывались за свое пристрастие к его творчеству.

Почему?

Потому что пора расцвета таланта русского пейзажиста, открывшего неповторимый по своей разящей простоте мир русской природы, совпала с борением страстей в незатихающем море мнений и вкусов, характерных для искусства семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века.

И бесхитростный, простосердечный язык эпических пейзажей Шишкина казался кому-то провинциальным, слишком умиротворенно-натуральным.

И сколько же убежденности, веры и поистине святого упрямства надо было иметь большому художнику, чтобы не свернуть со своей однажды выстраданной торной тропы.

Задумайтесь.

Сколько щипков и уколов получал Шишкин за свои, как кому-то мнилось, однообразные, скучноватые, лишенные сюжета и необычных состояний — закатов, бурь, ураганов полотна, радуг, лунных ночей. .

Поглядите на его картины.

Ни тебе роскошных зорь, ни золотых осеней, ни серебряных зим. Все лес да лес.

В полдень, когда даже нет эффектных теней, каждая чешуйка сосны, каждый кустик мха — все как на ладони.

Толкуют, публикуют статьи, поругивают.

А могучий Шишкин хмурится да пишет свои сосны в полдень.

Что это, ограниченность?

А может быть, подвиг?

Ведь при умении, мастерстве, поэтичной душе, запасе темперамента Ивану Шишкину было доступно все. Но какая-то одному ему известная сила наложила запрет на всякие иные темы виртуозного мастерства. На строгий пост обрек себя живописец. Ведь он объездил Швейцарию с ее романтическими скалами и зеркальными озерами, бывал и в Италии, которую воспели нам Сильвестр Щедрин и Александр Иванов, провел немало времени в Германии…

Но одна лишь страсть поглощала все существо Ивана Шишкина.

Он тосковал без своей вятской глуши, его манили сосновый бор, русское приволье.

Художник пел свою песню.

Иван Иванович не внимал голосам, призывавшим его встрепенуться, блеснуть колоритом, разнообразием…

Нет, нет, нет.

Рядом с ним публика неистовствовала у пейзажей Куинджи, потрясавших всех великолепной маэстрией, колдовством световых впечатлений. На его глазах расцвел изумительный поэтический талант Левитана, наконец, Шишкин бывал во Франции и видел достижения импрессионизма. Любил Руссо, Коро, Добиньи, Рейсдаля.

Но… Шишкин оставался Шишкиным.

Недаром Крамской называл его «верстовым столбом» в развитии русского пейзажа. .

Посмотрите подольше, попристальнее на картину любого художника, и вы увидите его душу.

Если это великий мастер, то, глядя на его полотно, сразу почувствуете огромное уважение, преклонение живописца перед натурой.

Каждый мазок кисти, верной и честной, поразит преданностью природе, каким бы фантазером художник ни был и как бы блистательна и виртуозна ни была его палитра, вы обнаружите без усилия, что за всем этим великолепием — труд; труд, невероятный по объему, равный, как правило, всей жизни творца.

Вглядитесь в поверхность полотна, в слой краски, в видимые порою движения кисти или мастихина.

За всей этой немой топографией картины вы узрите не просто манеру или принадлежность живописца к той или иной школе.

Нет, вы увидите сложный, иногда глубоко скрытый портрет самого мастера, страждущего и ликующего, победоносного либо поверженного Роком.

Более того, на вас повеет духом времени, в котором художник жил. В этом магия большого искусства.

И наоборот.

Подойдите поближе к холсту ремесленника или маньериста, человека, как говорится, лишенного дара божьего.

Как пустынна, неприглядна будет поверхность его полотна, несмотря на ловкие пируэты кисти или бенгальские огни фальшивого колорита. Вы немедленно разглядите лицо дельца, фигляра, а то и еще хуже — лжеца. .

Нет, пожалуй, ничего беззащитнее, чем готовая картина.

Как только художник выпускает ее из мастерской, она как бы подвергается безжалостному суду времени.

Конечно, бывают парадоксы, когда сиюминутный успех и похвалы отдаются творениям банальным, серым, посредственным, и, наоборот, частенько случалось, что воистину прекрасные полотна вначале встречали равнодушие, а порою и хулу.

Но запомните: картина, как и любое произведение искусства, подлежит оценке времени, и надо чтобы иногда прошли столетия, чтобы люди открыли гениальных живописцев.

Значительно проще было с салонными львами, они редко переживали свою мишурную славу.

Их успех, измеряемый звонким металлом, очень быстро обращался в прах. .

Ныне, почти через сто лет, можно сказать, что холсты Ивана Шишкина — веха в становлении национального искусства. Потому что его пейзажи, как и картины Александра Иванова, Венецианова, Сурикова, Виктора Васнецова, Нестерова, являются костяком, фундаментом здания русской живописи.

В нем, как, пожалуй, в очень немногих наших мастерах, соблюдены удивительное чувство достоинства, понимание своей роли в потоке мировой культуры, ощущение той богатырской доброты и непреклонности, которые на Западе зовутся «русской загадкой».

Шишкин велик!

Он покоряет нас сегодня мудростью своего мировидения, лишенного хоть какого-то намека на суетливость и компромисс.

Его новаторство — в устойчивости, чистоте традиций, в первичности и цельности ощущения мира живой природы, в его любви и преклонении перед натурой.

Не рабское следование и копирование, а глубочайшее проникновение в душу пейзажа, верный однажды взятый камертон могучей песни — вот что свойственно былинному складу творчества Шишкина.

Мартовское утро 1898 года. Шишкин, как всегда, вошел в мастерскую — широкоплечий, с шапкой седых, вьющихся, непокорных волос, полный энергии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: