Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 3

- Название:Мастера и шедевры. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 3 краткое содержание

В третьем томе собраны публикации заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова о мастерах советской школы разных поколений, художниках Юоне, Грабаре, Кончаловском, Кустодиеве, Дейнеке, Пименове, Кукрыниксах, Пластове, Угарове, Салахове и других В увлекательных и талантливых новеллах читатель узнает об их творческой судьбе.

Издание рассчитано на массового читателя. В книге 350 цветных и чернобелых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Я всю жизнь смотрю на мир через твои очки.

Дейнека улыбнулся:

— Жора, у меня нет очков. Возьми их у мудрого Игоря Грабаря и твори, как всегда.

Мы рассмеялись.

Кричали чайки.

БОРИС УГАРОВ

«Мне нужно возродить в себе событие так, чтобы в него поверил зритель…

Я вду по Зимней канавке, Мойке.

Когда город затихает, вдруг можно встретить любого из тех, чье имя неотделимо от истории Ленинграда.

Да-да, здесь я мог бы встретить и Пушкина: по состоянию, которое испытываю, по восприятию его стихов», — говорит народный художник СССР Борис Угаров.

«Пушкин»…

Петербург.

Зимняя канавка. Горбатый мостик. Взъерошенные, вспененные волны рвутся к Неве.

Свежий ветер разогнал тучи. Пустынно светлое небо.

Сурова Нева.

Бегут по реке седые гребни хмурых вод. Гудит ветер в переплетах решетки набережной.

По тугой, как лук, арке моста спешит Пушкин.

Упрямый, упругий ветер рвет с плеч одежду.

Подобно крыльям большой птицы, взметнулся плащ. Кажется, вот-вот поэт взлетит высоко над громадным городом, дворцами, широкими проспектами, ростральными колоннами, сфинксами, храмами, бронзовыми монументами…

Как огромный маятник часов, остановившихся на миг, золотой шпиль Петропавловской крепости. Картина-метафора…

Яркая, живописная форма делает произведение Бориса Угарова объемным, значительным. Глядя на это полотно, невольно вспоминаешь прекрасные холсты Валентина Серова — так широко, колоритно написана картина.

Работа ленинградского мастера говорит еще об одном очень важном, ныне достаточно утерянном качества — это станковая живопись, исполненная в духе замечательных традиций русской школы.

Борису Сергеевичу Угарову шестьдесят шесть лет.

В это трудно поверить, настолько свеж и ясен почерк его полотен.

Да и сам он, подвижный, стройный, с открытым, простодушным лицом, совсем непохож на маститого академика живописи.

Мы идем по залам его персональной выставки, останавливаемся у работ.

Художник неспешно рассказывает о себе:

«Я родился в Петрограде в 1922 году. Отец — рабочий, токарь-механик, начинавший свой путь на Путиловском заводе. Как все мальчишки, я учился в средней школе. Где-то лет в десять стал рисовать, а позднее записался в самодеятельную студию при Доме ученых.

Здесь судьба свела меня с замечательным живописцем Аркадием Александровичем Рыловым.

Всю жизнь не забуду его мудрых неторопливых замечаний, удивительно тонкого понимания природы… Так незаметно подошел десятый класс. Я мечтал поступить в университет, получить образование, а потом попробовать стать художником. Но жизнь опрокинула все мои планы.

Грянул июнь 1941 года. И прямо со школьной скамьи я пошел добровольцем. В военкомате в очереди стояли рабочие, студенты и профессора, девчонки и ветераны труда, композиторы… Тогда я понял, что такое народное ополчение…

Меня зачислили в Октябрьскую дивизию, 265-й Отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Я стал наводчиком противотанковой пушки.

Первый бой встретил возле Красного Села…

Вижу, как сейчас, первый подбитый танк. Черный, чадящий взрыв.

Грохот.

Миг тишины, когда слышишь, как звенит воздух.

Потом в памяти встают синие сугробы Волховского фронта. Лютая стужа. Глухомань соснового бурелома. Высокое лазурное небо с рериховскими стругами облаков…

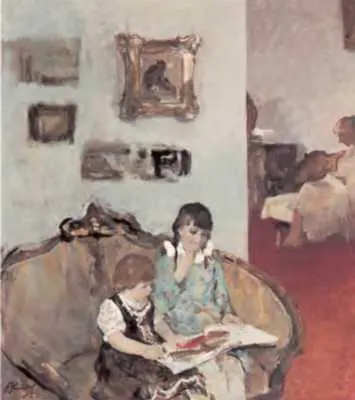

Внучки.

Гордая краса Карелии.

Не буду рассказывать, что я пережил.

О тех днях и годах написаны книги…

Но в редкие минуты затишья доставал из солдатского вещмешка большую старую, еще кнебелевского издания, монографию «Валентин Серов», разглядывал в тысячный раз репродукции любимого мастера. Солдаты иногда дивились: как ты таскаешь такую тяжелую книжку?

Я раскрывал страницы, они видели красоту искусства и… умолкали.

Сам я не рисовал.

Было не до живописи. Лишь в 1944 году, когда Финляндия вышла из войны, мне предложили принять участие в создании армейского Музея Победы.

Здесь, в Лодейном Поле, я написал первую свою картину… Какая она была, судите по записи в дневнике, который я вел:

«В живописи слаб, не потому, что не вижу цвет, а потому что очень мало работал с натуры…»».

Дневник художника Угарова.

Толстая тетрадь в клеенчатой обложке… Пройдет год. Окончится Великая Отечественная война. Фронтовик Угаров вернется с Дальнего Востока и поступит в Академию художеств.

Мы прочтем такие строчки в дневнике:

«Мои надежды на сдвиг в рисунке и живописи — это расчет на самостоятельный кропотливый труд до пота, до крови».

Весною следующего года он напишет:

«Ни одного часа попусту! Плотнее распланировать время».

Угаров отлично сознавал, что ему уже двадцать четыре года, время не ждет. Сколько он повидал, перечувствовал, сколько хочется рассказать людям. С первых лет учебы в Академии чувство ответственности, сознание серьезности задач искусства не покидает Бориса Угарова.

«На третий год учебы в Институте имени Репина, — рассказывает Угаров, — я начал работать в мастерской монументальной живописи, которой руководил Игорь Грабарь.

Надо ли говорить о том, как мы, студенты, слушали Грабаря — этого патриарха отечественной культуры. Его энтузиазм, преданность искусству, трудолюбие зажигали в нас священный трепет ощущения причастности к живописи.

Октябрь.

Игорь Эммануилович требовал от учеников полной отдачи. И мы трудились изо всех сил.

Копировали рисунки Леонардо, Микеланджело, изучали живопись Веронезе, Тьеполо, фрески Помпеи, писали с натуры. Очень много дали нам Орешников и Мыльников — помощники Грабаря.

Наступила пора диплома… Кажется, как это все было давно. Я продолжал вести дневник.

Вот одна из записей, сделанных уже после защиты диплома:

«Начинается самостоятельная жизнь. Учиться много чему надо».

Это был 1951 год. С тех пор прошла почти треть века… Ия продолжаю учиться… Твердо знаю, что идти в ногу со временем — это значит не торопиться! Следует всегда помнить, что современный реалистический художественный язык рождается самой жизнью.

И до сих пор, когда я прихожу в Академию художеств и иду по ее гулким коридорам, по которым бродили когда-то юные Карл Брюллов и Александр Иванов, я всегда вспоминаю слова, сказанные студентом Академии Михаилом Врубелем:

«Надо уметь найти дорогу к самому себе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: