Юрий Супруненко - Байкал. Край солнца и легенд

- Название:Байкал. Край солнца и легенд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-7714-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Супруненко - Байкал. Край солнца и легенд краткое содержание

В новой книге известного географа и писателя Ю.П. Супруненко простым и увлекательным языком рассказано о главных местах живописной байкальской земли, включая природные, исторические и культовые достопримечательности, а также великих сибирских городах – Иркутске и Улан-Удэ.

Байкал. Край солнца и легенд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом молельном заведении была собрана одна из самых богатых библиотек города. Оно трижды горело, после последнего пожара в 2004 г., при ремонте, был обнаружен замурованный в стене синагогальный ковчег – теперь свитки Торы, священной книги иудеев, возвращены на место. Перед входом в молитвенный зал помещена мезуза – священный пергаментный свиток, где записаны две главные молитвы из Торы. Ни один еврейский дом, государственное учреждение, а тем более синагога, не обходятся без мезузы. Всякий входящий в дом должен к ней прикоснуться, считается, что она охраняет от плохих мыслей и событий.

В дополнение к фоторассказам о примечательных объектах в музее выставлены на обозрение диорамы развития города в XVII, XVIII, XIX вв., макеты реконструированных Иркутского острога и Вознесенского монастыря. Особый интерес вызывает карта снесенных церквей в городе, и оказывается, их было немало, а не единицы, как представляется после городской экскурсии.

Острожный казак. Экспонат музея

Особого внимания заслуживает тема «Ссылка и каторжные работы в Восточной Сибири». Первые упоминания о наказаниях ссылкой встречается в воинском уставе армии Чингисхана; нередко даже смертная казнь заменялась ссылкой в Сибирь. И позже в течение целого ряда веков суровый Сибирский край был олицетворением каторги. Уже к концу XIX столетия на двух коренных сибиряков приходился один ссыльный. В Иркутске в разное время жили сосланные сюда возмутители спокойствия при Екатерине II, декабристы, петрашевцы, польские повстанцы, народовольцы, большевики, репрессированные при советском режиме. Значительно их влияние, как передовой и образованной части общества, на культурное развитие города и его окрестностей и превращение их в духовный и культурный центр Восточной Европы.

Из 80 первых русских революционеров, осужденных царем на вечное поселение, около 40 оказались в пределах Иркутской губернии. За некоторыми декабристами добровольно последовали в Сибирь их жены.

Даже в начале ХХ в. через Иркутск проходило около 20 тысяч ссыльных в год. На территории Иркутской области в ссылке побывали И.В. Сталин (в 1903 г. в с. Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии), Ф.Э. Дзержинский, М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, В.М. Молотов, Г.И. Орджоникидзе. К сожалению, мало сведений о сталинских лагерях и судьбах незаконно репрессированных в этом крае.

Свои следы в городе оставляли и стихийные бедствия, что отражено в музейной экспозиции. Самое сильное землетрясение произошло в 1863 г. – Цаганское, с силой в эпицентре 10 баллов, тогда образовался байкальский залив Провал. В Иркутске тогда сами собой звонили колокола, а церковные кресты гнулись и выворачивались, а то и падали, вызывая мистический страх, на реке Ангаре с шумом лопался лед, во многих домах разваливались печные трубы.

Сильнейшие толчки (5–7 баллов) в ХХ в. случились в 1959 г. (эпицентр в акватории озера Байкал). В разных частях города ощущалось землетрясение в 1999 г. (5–6 баллов). Непрерывно повторяющиеся толчки сопровождались подземным гулом. Всё это вызывало заметную панику населения, рухнули старые дома. Но это естественные проявления, не избежали иркутяне и искусственных колебаний земли (до 3 баллов). Это произошло в 1982 г. в результате атомного взрыва в скважине глубиной 850 м в 180 км к северу от Иркутска; взрыв проводился в научных целях для глубинного зондирования земли, а мог бы – и для углубления истоков Ангары, как это планировалось в своё время…

Название «Ангара» носят две реки в Восточной Сибири. Одна – правый приток Енисея, вытекающий из озера Байкал. Другая – Верхняя Ангара, впадающая в озеро Байкал. Основа тунгусо-маньчжурского названия «ангар» перешла в монгольский и тюркский языки со значениями: «рот, ущелье, открывать, раздвигать» (бурятское), «щель, трещина, расщелина» (монгольское), «пасть» (эвенкийское), «проём, ворота, ущелье» (якутское). Все названия передают характер бурной Ангары № 1 в её верховьях, где она, прорезая горы, буйно устремляется по ущелью, расселине, напоминая «открытую пасть», непрерывно и жадно поглощающую воды Байкала.

Эвенки считали Ангару главной рекой, а Енисей выше их слияния – её притоком. Так полагали не только древние народы, но и некоторые географы; аналогичная ситуация и вопрос о первенстве сложились и в отношении Волги с Камой. Те же эвенки (старое их наименование – тунгусы) в нижнем течении именовали Ангару – Верхней Тунгуской. Но при наличии еще Нижней и Средней Тунгусок утвердилось ее отличительное от «сестер» наименование. Кроме того, Среднюю Тунгуску ещё называли «Подкаменной», так как она впадает в Енисей под высоким крутым камнем – скалой.

Чтобы передать свободный нрав Ангары, сибирский поэт И. Молчанов-Сибирский наделил этот водоток ещё такими эпитетами:

Коварная, лихая, сумасбродная,

Родная дочь Байкала-старика.

Ты по тайге меж гор течешь, свободная,

Могучая сибирская река.

В среднем течении Ангары в 1955 г. в связи со строительством крупнейшей на реке ГЭС и образованием водохранилища возник город Братск. В названии, казалось бы, звучит славянский корень и оно должно бы восприниматься с привычным значением. На самом деле в топониме имеется бурятская основа. В 1631 г. на реке Ангаре казаки-землепроходцы заложили укрепление, названное ими по проживавшим там бурятам Бурятским острогом. Это было созвучно с русскими нарицательными словами «брат», «братский», поэтому вначале в устном употреблении, а затем и в документах закрепилось более привычное Братский острог, а по нему город, ГЭС, водохранилище. Правда, в эволюции названий фигурирует ещё село Братско-Острожное, иногда просто Братское, позже ударное – Братск. Это – наглядный пример того, как изменяются названия по звуковому сходству слов в разных языках. И ещё одно уточнение. В связи с сооружением Братского водохранилища село Братск было перенесено на новое место и в 1951 г. преобразовано в рабочий посёлок, который при объединении с другими поселениями в 1955 г. стал городом Братском.

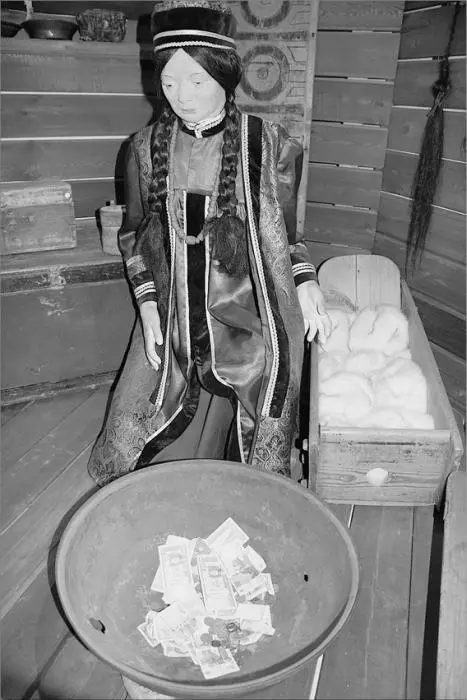

Фигура коренной жительницы Приангарья

В целом эвенкийское происхождение имеют многие топонимы восточнее Енисея, в пределах Иркутской области в том числе. Это – прежде всего в Прибайкалье, в зоне тяготения к трассе Байкало-Амурской магистрали. Таковы, например: Бира, Бирюса, Биробиджан (эвенкийское «бира» – «река»); Чита, Читакан (чита – «глина»); Селенга (сэлэ – «железо»); Киренга (кири – «запах, пахнущий»); Куенга (куе – «дикий олень»); Нёрча, Нерчинск (нёрча – «борьба», нёрчакит – «место борьбы»); Мама (ма – «дерево, лес»); Кута, Кутакан (кута – «трясина»); Ирэктэ, Ирокта – «лиственница» и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/1075152/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres.webp)