Андрей Пенделя - Большой справочник анализов

- Название:Большой справочник анализов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Клуб семейного досуга»

- Год:2014

- Город:Белгород

- ISBN:978-966-14-7411-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пенделя - Большой справочник анализов краткое содержание

Данная книга является частью книги «Большой справочник симптомов / Большой справочник анализов»

Большой справочник анализов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вторым проявлением внутрисосудистого свертывания крови является циркуляция в кровотоке комплекса плазмин – антиплазмин (как и комплекса тромбин – антитромбин). Образование таких комплексов ингибиторов с активированными ферментами сопровождается появлением новых антигенных маркеров, которые отсутствуют по отдельности в ферментах (плазмина, тромбина) и их ингибиторах. Выявление этих неоантигенов используется в диагностике ДВС-синдрома и других видов внутрисосудистого свертывания крови.

Продукты, образующиеся в результате фибринолиза, биологически активны и оказывают влияние на проницаемость и тонус кровеносных сосудов, свойства эндотелия, ингибируют агрегацию тромбоцитов и самосборку мономеров фибрина (то есть действуют как антиагреганты и антикоагулянты), тормозят фибринолиз, оказывают активирующее влияние на систему мононуклеарных фагоцитов, поглощаются этой системой и блокируют ее, взаимодействуют с системой комплемента.

При исследовании системы гемостаза нужно учитывать следующее:

1) исследования многих параметров должны выполняться в очень короткий срок – в течение первого часа после извлечения крови из вены;

2) нарушения в системе гемостаза часто требуют экспресс-диагностики;

3) при перевозке, встряхивании крови и гемолизе результаты ряда исследований существенно искажаются. Некоторые исследования должны выполняться непосредственно в отделениях – в операционных, у постели больного.

Для получения более точных и достоверных результатов необходимо строго соблюдать правила получения крови из вены (без жгута и массажа), ее стабилизации (силиконирование посуды, правильное соотношение крови и стабилизирующего раствора), временные интервалы между получением крови и ее исследованием.

Методы исследования систем гемостаза

Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.

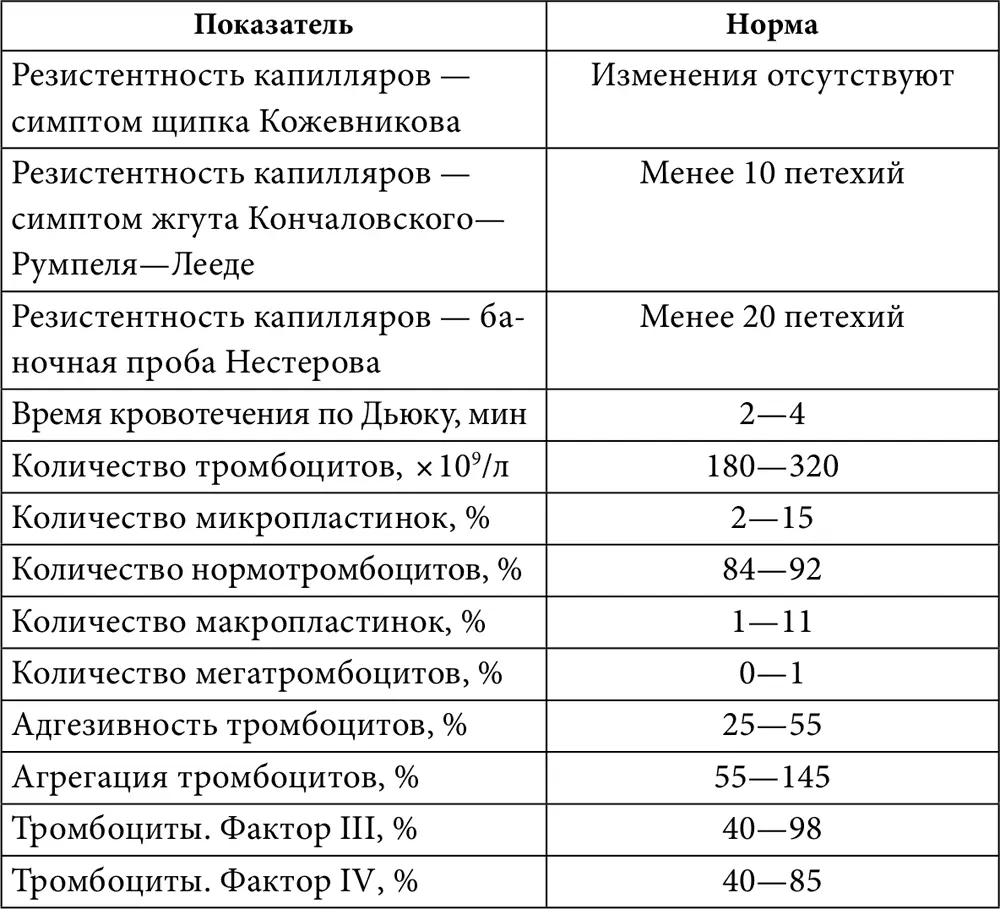

Нарушения в этом звене гемостаза могут протекать с наклонностью к геморрагиям или к тромбозам, в зависимости от чего подбираются методы исследования. Кроме того, все методы исследования тромбоцитарного гемостаза (табл. 7) подразделяются на основные и дополнительные, или тесты второго ряда, которые применяют лишь в том случае, если с помощью основных тестов выявлены какие-либо нарушения. К основным (базисным) относятся следующие тесты.

Пробы на резистентность (ломкость) капилляров – манжеточная, баночная, ангиорезистометрия. Из этих тестов наиболее доступна и вместе с тем достаточно информативна проба Кончаловского– Румпеля– Лееде . Оценка производится по числу и размеру геморрагий, образовавшихся на верхней части ладонной поверхности предплечья (в круге диаметром 5 см) после 5-минутного сдавливания плеча манжетой при давлении 90–100 мм рт. ст. Результаты учитывают через 5 мин после снятия манжеты. Число петехий (точечных кровоизлеяний) более 10 указывает на повышенную ломкость микрососудов, что часто связано с тромбоцитопенией или нарушением ангиотрофической функции тромбоцитов. Учитывается также возникновение геморрагий и под самой манжетой.

Симптом щипка Кожевникова – при нарушении эластичности капилляров на месте щипка кожи под ключицей появляются петехии или кровоподтеки. Повышенная ломкость капилляров наблюдается при сепсисе, сыпном тифе, дефиците витамина С , эндокринных нарушениях, ДВС-синдроме, передозировке антикоагулянтов, дефиците факторов протромбинового комплекса.

Таблица 7. Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза

Показания тестов на длительность кровотечения , отклоняющиеся от нормы, свидетельствуют о выраженном нарушении тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, однако при нормальных результатах этих проб не исключается наличие нерезко выраженных тромбоцитопатий. Повышенное время кровотечения наблюдается при иммунных нарушениях, аллергии, инфекционных заболеваниях, болезнях крови, циррозе печени, ДВС-синдроме, кровотечениях с гипофибриногенемией, действии гепарина, дезагрегантов и салицилатов, дефиците витамина С .

Пониженное время кровотечения наблюдается при повышенной спастической способности периферических капилляров, а также вследствие технической ошибки.

Подсчет количества тромбоцитов в крови – важнейший способ диагностики тромбоцитопений и тромбоцитопатий, протекающих с постоянным или периодическим уменьшением количества этих клеток (аномалии Бернара – Сулье, Мея – Хегглина).

Изучение размеров тромбоцитов в мазке (тромбоцитометрия) позволяет составить предварительное суждение о разных популяциях этих клеток в крови исследуемого и получить информацию о ряде их аномалий, а также о насыщении тромбоцитов гранулами. При некоторых тромбоцитопатиях (синдроме Вискотта – Олдрича) в крови преобладают очень малые тромбоциты (до 2 мкм в диаметре), при других (аномалии Бернара – Сулье, Мея – Хегглина) – гигантские формы (до 8 мкм и более). При ряде тромбоцитопатий эти клетки бедны гранулами, при других – нарушена централизация гранул при распластывании тромбоцитов на стекле, что свидетельствует о нарушении реакции высвобождения гранул и содержащихся в них веществ, необходимых для осуществления гемостаза. Все эти свойства, а также способность тромбоцитов к распластыванию и образованию отростков и оценка структуры этих клеток могут быть изучены как с помощью обычной и сканирующей электронной микроскопии, так и с помощью интерференционной оптики.

Ретракция кровяного сгустка закономерно нарушается при выраженной тромбоцитопении (менее 30–40 × 10 9/л) и при некоторых формах качественной неполноценности тромбоцитов, чаще всего – при тромбоцитастении Гланцманна, уремической тромбоцитопатии.

Исследование адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов – важнейшее звено лабораторной диагностики большинства тромбоцитопатий.

Графическая регистрация процесса агрегации под влиянием агрегирующих агентов – весьма информативный метод функционального исследования тромбоцитов. При графической регистрации определяют не только время наступления агрегации, но и ее интенсивность (по величине отклонения кривой и площади агрегатограммы), наличие первой и второй волн агрегации – при использовании малых концентраций адреналина и АДФ (вторая волна характеризует реакцию высвобождения), а также патологической дезагрегации.

Весьма важным является визуальное или графическое исследование агрегации тромбоцитов под влиянием ристомицина . Нарушается этот вид агрегации при одном из наиболее распространенных геморрагических диатезов – ангиогемофилии (болезни Виллебранда), а также при аномалии тромбоцитов Бернара – Сулье и при некоторых приобретенных видах угнетения синтеза фактора Виллебранда (иммунная ингибиция его, уремия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: