Александр Горкин - Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:5-353-02413-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

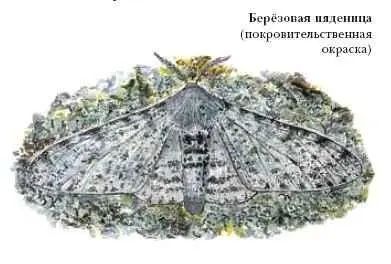

Мимикрия распространена и среди растений, привлекающих животных-опылителей. Так, цветок орхидной пчеловидки по форме и окраске напоминает сидящую пчелу, что привлекает к нему других пчёл, а лишённые нектара цветки белозора, внешне сходные с некоторыми медоносными, привлекают пчёл, которые опыляют их. Сходство съедобных растений с несъедобными позволяет «обманывать» питающихся ими животных.

Мимикрия выработана животными и растениями в результате борьбы за существование в условиях, когда одни из них потреблялись другими, руководствовавшимися в поисках пищи зрением.

МИМО́ЗА, род растений сем. бобовых. Включает ок. 500 видов, произрастающих в основном в тропиках и субтропиках Америки. Деревья, кустарники, лианы, травы. Листья перисто-сложные, с мелкими листочками. Цветки мелкие, жёлтые, собраны в сферические головки, объединённые в метёлки. Мимоза стыдливая дико произрастает в тропиках обоих полушарий. В России её можно увидеть только в оранжереях ботанических садов. При лёгком прикосновении её листочки складываются – отсюда и название «стыдливая». Иногда мимозой называют акацию беловатую, или серебристую, выращиваемую на Черноморском побережье Кавказа (Аджария), – букеты из её веточек с жёлтыми цветками продают на город-ских улицах ранней весной.

МИНДА́ЛИНЫ, органы иммунной системы у наземных позвоночных и человека. Представляют собой скопления лимфоидной ткани. Расположены в толще слизистой оболочки на границе носовой, ротовой полости и глотки. Препятствуют проникновению болезнетворных микроорганизмов. В миндалинах преобладают В-лимфоциты, синтезирующие секреторные антитела . Острое воспаление миндалин ( ангина ) – распространённое заболевание, которое лечится полосканием противовоспалительными настойками (ромашки, календулы, эвкалипта) и антибиотиками . Хроническое воспаление – тонзиллит нередко требует удаления миндалин, что в дальнейшем может привести к беспрепятственному проникновению болезнетворных микроорганизмов в бронхи и лёгкие.

МИНДА́ЛЬ, род небольших деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает ок. 40 видов, произрастающих в Азии, Северной и Центральной Америке, на Кавказе и др. Издавна культивируют миндаль обыкновенный, плоды которого известны как миндальные орехи. Деревце выс. до 8 м. Листья очередные, ланцетные. Цветки одиночные, розовые или белые. Плоды – крупные (дл. до 3,5 см) дырчато-ямчатые костянки с твёрдой или мягкой скорлупой и жирным ядром. Их употребляют в пищу и добавляют в кондитерские изделия. Масло, отжимаемое из ядер, используют в медицине и как пищевое.

МИНЕРА́ЛЬНОЕ ПИТА́НИЕ РАСТЕ́НИЙ, совокупность процессов поглощения, передвижения и усвоения растениями химических элементов, получаемых из почвы в форме ионов минеральных солей. При исследовании золы растений в ней было обнаружено множество химических элементов, в т.ч. редких, содержание которых в различных частях растений было не одинаковым. Это свидетельствует о том, что данные элементы необходимы растениям и накапливаются в них. Элементы, присутствующие во всех растениях, были отнесены к жизненно важным – это калий, кальций, магний, железо, сера и фосфор. Для разных растений они необходимы в различных количествах. Полностью заменить одни элементы какими-либо другими невозможно. От степени их присутствия в почве зависит урожайность с.-х. растений. В почвах средней полосы России обычно не хватает азота и фосфорной кислоты, реже калия, поэтому их вносят в качестве азотных и фосфорно-калийных удобрений.

Каждый химический элемент играет в жизни растения особую роль. Фосфор усваивается растением в виде солей фосфорной кислоты (фосфатов) и находится в нём в свободном состоянии или совместно с белками и другими органическими веществами, входящими в состав плазмы и ядра. В свободном состоянии, возможно, регулирует в клетке кислотную и щелочную среду. Сера поглощается растением в виде солей серной кислоты, входит в состав белков и эфирных масел. Калий сосредоточен в молодых органах, богатых плазмой, а также в органах накопления запасных веществ – семенах, клубнях, вероятно, играет роль нейтрализатора кислой реакции клеточного сока и участвует в тургоре. Магний содержится в растении там же, где и калий, и, кроме того, входит в состав хлорофилла. Кальций накапливается во взрослых органах, особенно в листьях, служит нейтрализатором вредной для растения щавелевой кислоты и защищает его от токсического действия различных солей, участвует в образовании механических оболочек. Железо находится в растении в малых количествах, но входит в состав протопластов, и при его недостатке развивающиеся листья не зеленеют, а остаются белыми (явление хлороза).

Кроме указанных жизненно необходимых элементов, определённое значение имеют хлористый натрий (накапливаясь в клетках галофитов , позволяет увеличить осмотическое давление до 100 атмосфер, благодаря чему они могут противостоять физиологической сухости почвы), марганец, фтор, йод, бром, цинк, кобальт, стимулирующие рост растений, и др.

Минеральные соединения азота и зольных элементов поглощаются наземными высшими растениями почти исключительно корнями. Соли, как и вода, поглощаются живыми клетками первичной коры корня и корневыми волосками, затем корневым давлением выталкиваются с водой в сосуды, разносятся транспирационным током по другим частям растения и снова принимаются живыми клетками стебля и листа. В живых клетках корня происходит первый отбор веществ, допускаемых внутрь растения. Участие живых клеток в принятии веществ обусловливают избирательную способность растения, благодаря которой различные вещества поглощаются в разных количествах. Так как поступление в сильной степени зависит от потребления, растение принимает на различных стадиях развития то одни соли, то другие. Чем теснее соприкосновение корня с частицами почвы, тем сильнее развита корневая система и тем полнее идёт поглощение солей. Кроме того, корни обладают растворяющей способностью. Несомненно, что мощная, сильно разветвлённая корневая система способствует лучшему питанию растения.

МИНО́ГИ, отряд (по другой систематике подкласс) круглоротых. Одно семейство (по другим данным три), 7 родов и св. 20 видов, обитающих в пресных и морских водах умеренного пояса обоих полушарий. Имеются пресноводные и проходные формы. Дл. от 15 см до 1 м. Спинных плавников 1 или 2. С каждой стороны тела по 7 отверстий, ведущих к жаберным мешкам (за это в народе их прозвали «семидырками»). Глаза развиты нормально. Имеется зачаточный третий глаз, теменной, древнейший орган, унаследованный от предков, которым минога способна воспринимать свет. Минога пользуется ртом (напоминающим рот пиявки) как присоской и держится на различных подводных предметах. В таком положении вода не может входить через рот, рыба втягивает и выбрасывает её через жаберные отверстия и таким образом дышит. Миноги ведут в основном паразитический образ жизни (эктопаразиты крупных рыб, напр. лососей, в тело которых они вгрызаются, высасывая кровь и поедая мышцы и внутренности). Некоторые, напр. каспийская проходная минога (дл. 40—50 см), не паразитируют; обладая тупыми зубами, питаются водорослями, частицами остатков разложившихся водных животных. Мелкие ручьевые и часть речных видов питаются только в течение личиночного периода жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: