Александр Горкин - Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:5-353-02413-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Биология». Часть 2. М – Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Личинки миног (пескоройки) присасываться не могут, питаются растительными остатками, живут на заилённых участках рек, в небольших заливах. Они совершенно не похожи на родителей (до сер. 19 в. их ошибочно выделяли в самостоятельный род). Через 3—4 года превращаются во взрослых миног.

Все миноги (в т.ч. крупные проходные морские виды, живущие во взрослом состоянии в море) размножаются в пресной воде, на глубоких участках рек с быстрым течением и галькой. Строят продолговатые гнёзда (ямки), разбрасывая гальку и песок в разные стороны змееобразными движениями тела. Гнездо (ямка) обязательно располагается у камня. К нему сначала присасывается самец, строящий гнездо (так удобнее работать), а затем, во время нереста, – самка. Икру вымётывают в гнездо. Вскоре после икрометания погибают. Плодовитость у разных видов колеблется от 0,8 тыс. до 200 тыс. икринок. Продолжительность жизни (включая личиночную стадию) 5—6 лет.

Наиболее известны европейская речная минога (дл. тела ок. 40 см), распространённая в бассейне Балтийского моря и Северного Ледовитого океана, и ручьевая минога (дл. до 26 см), живущая в более мелких речках и ручьях. Самый крупный представитель миноговых – морская минога достигает 1 м в длину и весит до 3 кг. Наибольшее промысловое значение имеет европейская речная минога – её мясо очень питательно, без костей. Миног жарят, предварительно очищая их от слизи, иногда маринуют.

МИНТА́И, род рыб сем. тресковых. Дл. 40—55 см, масса до 1,5 кг. Тело удлинённое, голова с очень коротким подбородочным усиком. Спинных плавников три, анальных – два. Хвостовой плавник с небольшой выемкой. В морях северной части Тихого океана (на глуб. 500—700 м) обитает самая многочисленная из тресковых рыб – дальневосточный минтай. Половая зрелость наступает в 3—4 года. Для нереста подходит к берегам на глуб. 50—100 м. Нерест порционный, у берегов Кореи – зимой и весной, у Сахалина и Камчатки – весной, в Беринговом море – в нач. лета. Икра пелагическая, мелкая. Питается преимущественно планктонными ракообразными. Важный объект промысла.

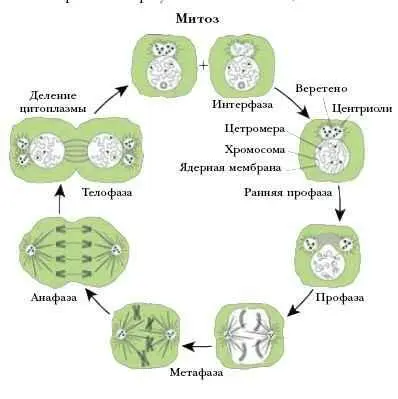

МИТО́З, способ деления клеток, при котором генетический материал (хромосомы) распределяется поровну между новыми (дочерними) клетками. Начинается с разделения ядра на два дочерних. Аналогично делится и цитоплазма. Процессы, происходящие от одного деления до другого, называются митотическим циклом. Он состоит из 2 стадий – интерфазы (стадии покоя) и собственно митоза (стадии деления). В интерфазе в клетке происходит образование ДНК. Интерфаза делится на 3 периода. В первый период, продолжающийся 12—24 ч, происходит накопление РНК и белков. Второй период (синтетический) характеризуется образованием ДНК, в результате чего её количество удваивается. В течение третьего периода (постсинтетического) происходит накопление энергии, после чего клетка из стадии интерфазы переходит к митозу. Митоз проходит 4 последовательные фазы – профазу, метафазу, анафазу и телофазу. В профазе хромосомы уплотняются, скручиваются в спирали и становятся видимыми под микроскопом. Мембрана ядра растворяется под действием ферментов, ядрышко исчезает. Центриоли начинают расходиться к полюсам. Между полюсами формируется веретено деления клетки – структура, состоящая из РНК и белка. К концу профазы хромосомы удваиваются, но члены каждой пары удерживаются рядом. В метафазе они располагаются по экватору клетки. Хроматиды прикреплены к нитям веретена и уже начинают отсоединяться. В анафазе каждая хроматида приобретает собственную центромеру, удлиняется и становится дочерней хромосомой. Нити веретена, прикреплённые к центромерам, разводят «молодые» хромосомы к полюсам клетки. В телофазе дочерние хромосомы достигают полюсов, их спирали раскручиваются, удлиняются и опять становятся плохо видимыми в микроскоп. Образуется ядерная оболочка, вновь появляется ядрышко. В результате клетка имеет двойное количество клеточных структур и общую цитоплазму. В конце митоза происходит её деление. В экваториальной зоне клетки образуется перетяжка, делящая её на 2 дочерние. У растений на месте перетяжки образуется пластинка из целлюлозы.

Продолжительность митотического цикла у разных клеток различна (от нескольких часов до нескольких дней) и зависит от многих факторов: температуры, физиологиче-ского состояния организма и др. Разные ткани обладают разной митотической активностью. В стабильных (мышцы, нервная система) клетки не делятся, а лишь подвергаются возрастным изменениям (стареют). Растущие ткани содержат клетки, не обладающие митотической активностью, и клетки, делящиеся посредством митоза. В результате органы из этих тканей способны к росту. Обновляющиеся ткани (кожи, костного мозга, кишечника) содержат клетки, постоянно делящиеся в течение всей жизни организма.

МИТОХО́НДРИИ, органоиды эукариотической клетки, синтезирующие АТФ. Могут иметь разнообразную форму. Их количество колеблется от нескольких единиц до десятков тысяч. В митохондриях протекают окислительно-восстановительные реакции, в результате которых вырабатывается АТФ – универсальный источник энергии, т.е. они являются своеобразными энергетическими станциями клетки. Обладают собственным генетическим материалом (ДНК, РНК), содержат рибосомы , позволяющие автономно (независимо от клеточного ядра) синтезировать белки.

МИТТЕЛЬШНА́УЦЕР, см. Шнауцеры .

МИЦЕ́ЛИЙ(грибница), совокупность ветвящихся нитей (гиф). Через всю поверхность мицелия происходит всасывание воды с растворёнными питательными веществами. Для этого в его клетках создаётся гигантское давление (напр., растущие шампиньоны могут разрывать асфальтовое покрытие). У одних грибов мицелий может быть хорошо развит, но в нём отсутствуют перегородки, т.е. таллом представлен как бы одной гигантской многоядерной клеткой (мукор, ризопус). У других – мицелий с перегородками, но в них имеется центральная по́ра, через которую из одной клетки в другую могут мигрировать питательные вещества и даже ядра.

МИЧУ́РИНИван Владимирович (1855—1935), селекционер-любитель, автор многих сортов плодовых и ягодных культур, академик. Проводил опыты по выведению новых сортов плодовых и ягодных растений, а также по продвижению на север теплолюбивых культур. В селекционной работе использовал методы внутривидовой (скрещивание различных сортов одного вида) и отдалённой гибридизации (скрещивание различных видов и даже родов растений). В результате вывел и усовершенствовал более 300 сортов плодовых и ягодных культур. Создал гибриды яблони и груши, абрикоса и сливы, айвы и яблони и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: