Наталья Фролова - Эфес и Троя

- Название:Эфес и Троя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Фролова - Эфес и Троя краткое содержание

Эфес и Троя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Афиняне свиданий с амазонками ждали, втайне боялись и желали. О том, как началось их общение, легенда не сообщает. Может быть, воинственные соседки напали на эллинов, произошла битва и мужчины победили. А может, обошлось и без сражения, что более вероятно, если верить преданию, где говорится, что Андрокл был сражен красотой предводительницы амазонок Эфесии, чье имя в переводе с греческого звучит как «желанная». Плодом любви афинского царевича и дикой кочевницы стал не ребенок, а целый город, точнее его название – Эфес.

По легенде, после всех этих событий одни амазонки вышли замуж за греков-поселенцев и постепенно отвыкли от прежней боевой жизни: передали мужьям оружие, облачились в женское платье, перестали верховодить в государстве и заняли скромное место в семье, словом, превратились в обычных эллинских женщин. Другие, не пожелав изменять военному делу, составили отряды царских телохранителей. Третьи посвятили себя служению Артемиде и, как уверяет Павсаний, в качестве жриц этой богини охраняли посвященный ей храм в Эфесе. Тем же автором и в том же сочинении («Описание Эллады») описаны ритуальные танцы эфесских амазонок с систром и кимвалом.

В Античности существование племени воительниц сомнений не вызывало. Однако ко времени, когда в мире появилось полноценное искусство, о них остались только воспоминания. Как бы ни занимала скульпторов тема женщины с оружием – явления необычного и поныне, – для воплощения ее приходилось призывать на помощь фантазию. Изображения амазонок в росписи посуды, на фресках и в композициях из камня встречаются почти у всех античных ваятелей. Великий Поликлет вместе со своими столь же знаменитыми коллегами Фидием и Кресилаем участвовал в конкурсе по созданию подобной статуи для храма Артемиды в Эфесе и занял первое место. «Раненая амазонка» Поликлета одной рукой опирается на полуколонну, а другую картинно закинула за голову. Видно, что она могла бы устоять и без опоры: красивая и сильная, девушка крепко стоит на земле, не показывая, какие страдания причиняет ей рана.

Греческие мастера, как правило, изображали амазонок в коротком мужском платье, оставлявшем обнаженными руки, ноги и правую сторону груди. Художники Анатолии иногда изображали их в боевом облачении азиатских солдат, чаще всего в штанах и фригийских колпаках. Типичный для своего времени взгляд на это явление выказал Рубенс. Созданное им грандиозное полотно «Битва амазонок» великолепно по виду и беспощадно по содержанию, в чем автор не погрешил против истины, ведь сражения древних отличались крайней жестокостью, неважно, были ли их участникам и мужчины или женщины.

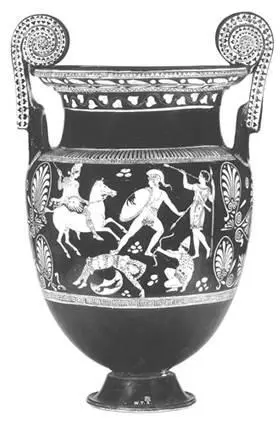

Легендарные прародительницы эфесцев встречаются во многих греческих мифах. О них упомянуто в предании о Троянской войне, причем, в последний раз, может быть потому, что в ней они были побеждены. Сохранилась расписная ваза, где представлен заключительный момент одного из сражений: мертвые, раненные и еще сражающиеся амазонки вокруг Геркулеса, за спиной которого стоит бог-покровитель, трубящий в победный рог.

Греческая колония

В основе преданий об амазонках лежит вполне реальное противоборство племен. Древние народы, находясь на разных ступенях развития, имея неодинаковые возможности, искали лучшее место под солнцем, а таких было немного даже в благодатном Средиземноморье. Считается, что заселение прибрежных земель Малой Азии в начале II тысячелетия до н. э. состоялось благодаря карийцам и лелегам. «Желанный» Эфес возник в конце того же тысячелетия, став полноценным городом не ранее, чем в IX веке до н. э. В данном случае можно поверить легенде, тем более что расположился он в низовье реки Кайстрос (современный Малый Мендерес), а тот впадает в Эгейское море как раз напротив Аттики. Однако в появлении на свет Эфеса виновны все же не афиняне, о которых повествуют только мифы, а ионийцы, чье присутствие в этом крае подтверждено и слухами, и археологией.

Именно так называли себя представители одного из самых крупных античных народов, произошедшие, по их собственному мнению, от некоего храбреца и мудреца Иона. На заре своего существования они жили племенами, занимая всю Аттику и некоторые острова Средиземного моря. Не выдержав напора более сильных и менее культурных соседей, потомки Иона оказались на западном побережье Малой Азии, где образовали собственное государство – Ионию. Эта страна, включавшая в себя не только прибрежные земли (между городами Фокея и Милет), но и ближайшие острова, по виду была греческой, а по сути азиатской. Ионийцы носили эллинскую одежду, жили в эллинских домах и держали в умах эллинскую философию, но почти во всех войнах выступали против своих исторических собратьев.

Расположенная на стыке торговых путей, Иония получала немалую прибыль от караванов – морских и сухопутных, следовавших с востока на запад и обратно, державших путь к Чёрному морю или направлявшихся в Африку. Впрочем, местные жители, которых природа наделила предприимчивостью, успешно торговали и сами. В Ионии рождались вещи удивительной красоты, отсюда по всему античному миру распространилась мода на легкие, почти воздушные ткани с характерным рисунком, на особую обувь, мебель, золотые украшения. Немалый вклад внесли потомки Андрокла в искусство, достаточно вспомнить актуальный и поныне ионийский стиль. Каждый мало-мальски образованный человек в эллинском мире знал о храме Геры на Самосе, храме Аполлона в Дидимах (город близ Милета), но превыше всего ставился неповторимый во всех отношениях храм Артемиды в Эфесе – самом крупном и богатом полисе Ионии.

Эфесское бытие не было в полном смысле мирным. Однако эфесцы, как могли, избегали войн, предпочитая оружию силу красоты и умного слова. Им удавалось сохранять связь с Элладой, поэтому местная культура, вобравшая в себя все лучшее от двух великих цивилизаций, достигла в этом полисе воистину заоблачных высот. Здесь греческую страсть к прекрасному органично дополняла восточная мудрость. Не случайно именно в Малой Азии, а вовсе не в Аттике или Пелопоннесе, где не прекращались войны, создавали свои бессмертные труды патриархи греческой философии Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. В Эфесе жил и писал свою «Историю» Геродот, труды которого тоже принято относить к греческой, а не к малоазийской культуре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: