Александр Горкин - Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Росмэн-Издат

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-8451-1090-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями) краткое содержание

И конечно, книга научит ребят пользоваться Интернетом и разбираться в новейших видах связи, что просто необходимо современному человеку.

Издание великолепно оформлено работами известных российских художников-иллюстраторов. Книга может стать отличным дополнительным пособием для занятий в школе и замечательным подарком маленьким мужчинам.

Энциклопедия «Техника» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

БУЛЬДÓЗЕР, землеройная машина (а также съёмное землеройное оборудование на тракторе или тягаче), предназначенная для разработки и перемещения грунта, щебня, засыпки котлованов и траншей, расчистки снега на дорогах, планировки площадок и т. д. С помощью бульдозера можно перемещать грунт на небольшие расстояния (не более 80—100 м). Рабочий орган бульдозера – мощный отвал – может быть поворотным или неповоротным. Бульдозеры многоцелевого назначения наряду с выполнением традиционных работ используются для разработки и засыпки траншей, каналов, скважин, проведения земляных работ на мёрзлых грунтах, в погрузочно-разгрузочных работах. На бульдозеры приходится более 40 % всех объёмов земляных работ. Это объясняется высокой производительностью, манёвренностью, универсальностью и простотой конструкции рабочего оборудования.

Бульдозер

БУМÁГА, материал из растительных волокон, беспорядочно распределённых в тонкий лист и связанных между собой поверхностными силами сцепления. Бумагу производят гл. обр. из волокон древесины после соответствующей их обработки – размола, соединения с различными добавками (наполнителями), красителями и т. п. Впервые бумага была получена Цай Лунем во 2 в. в Китае путём осаждения водной суспензии свежих растительных волокон на сетке. В 6 в. этот способ, долго сохранявшийся в секрете, был вывезен в Японию, затем в страны Азии (6–8 вв.), где бумагу изготовляли из пенькового и льняного тряпья. Позднее таким образом бумагу стали вырабатывать в странах Северной Африки, где она вытеснила традиционный материал – папирус, в Испании и других странах Европы. В России бумага известна с 10 в. Машинное производство бумаги возникло в нач. 18 в. в Голландии, где был изготовлен первый размалывающий аппарат – ролл. В кон. 18 в. во Франции Н.-Л. Робертом был предложен способ механизированного отлива бумаги на непрерывно движущейся сетке. В дальнейшем к этому оборудованию были добавлены устройства для прессования и сушки, а также специальные прессы для уплотнения ( каландры ), намотки в рулоны; старые роллы заменили размалывающими аппаратами непрерывного действия. В качестве сырья начали применять появившиеся синтетические материалы, добавка которых к исходной бумажной массе улучшила прочностные качества бумаги.

В зависимости от назначения в состав бумаги вводятся различные наполнители: каолин (глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита), тальк и другие минеральные вещества, придающие бумаге белизну, прочность, гладкость и другие физико-химические свойства, необходимые для печати: непрозрачность, хорошее восприятие краски, смачиваемость или влагостойкость. Кроме того, в бумагу вводят проклеивающие вещества (крахмал, смолы, клеи и др.), делающие бумагу непроницаемой для чернил, упрочняющие поверхностный слой, увеличивающие её плотность и т. п. В специальные виды бумаги добавляют красители, химические волокна. В зависимости от назначения бумага имеет различные показатели: масса листа площадью 1 мІ (4 – 250 г), толщина листа (4 – 400 мкм). Выпускается более 600 видов бумаги: для печати (типографская, офсетная, иллюстрационная, для глубокой печати, картографическая, мелованная, газетная, листовая, для обоев и др.); для письма (писчая, конвертная и т. п.); чертёжно-рисовальная (в т. ч. калька и ватман); электроизоляционная; папиросная; впитывающая (фильтровальная, промокательная и др.); для производства фибры, пергамента, санитарно-гигиенических изделий и т. п.; для аппаратов (телеграфная лента, перфокарточная и др.); светочувствительная (для изготовления фотобумаги и т. п.); переводная (копировальная и др.); обёрточная (мешочная, спичечная, бутылочная, парафинированная и т. п.); промышленно-техническая (патронная, наждачная, асбестовая и другого назначения).

Изготовляют бумагу на бумагоделательных машинах из бумажной массы – смеси размолотых и особым образом обработанных волокнистых материалов в воде с добавлением наполняющих, красящих и проклеивающих веществ. Основные части бумагоделательной машины – сеточная, прессовая, сушильная, каландр, накат. Сеточная часть имеет одну или несколько движущихся бесконечных сеток, на которые непрерывным потоком поступает бумажная масса, постепенно теряющая воду и распределяющаяся по сетке для формования. Дальнейшее обезвоживание и формование бумажного полотна происходит в прессовой части, а также при сушке (до необходимой влажности 5–7 %), которая осуществляется на расположенных в два яруса вращающихся горячих цилиндрах. Затем бумага охлаждается на холодных цилиндрах и поступает на каландр, после чего сматывается на накате в рулон. Бумагоделательная машина – сложный многофункциональный технологический агрегат, имеющий длину ок. 100 м, ширину – до 20 м и высоту отдельных частей – до 15 м. Производительность современных бумагоделательных машин 250–500 т/сут.

БУ́НА(полузапруда, поперечная дамба), гидротехническое сооружение, предназначенное для регулирования режима водного потока и защиты морского или речного берега от размыва. Для устройства бун применяют грунт, камень, бетон, фашины, габионы. Габион имеет вид заполненного камнем ящика из металлической сетки. Фашиной называют туго стянутую связку ивового хвороста в форме цилиндра. Буны сооружают перпендикулярно или под некоторым углом к берегу. Донные буны служат для предохранения от размыва оснований береговых сооружений (дамб, подпорных стенок).

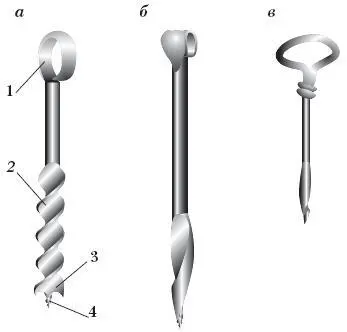

БУРÁВ, сверло с режущей кромкой на одном конце и круглым отверстием (ушком) для ручки на другом. Используют для ручного сверления отверстий в древесине. Бурава подразделяют на цилиндрические, улиткообразные и ложечные. Цилиндрические бурава изготовляют длиной 500–600 мм для сверления отверстий диаметром 12–38 мм; улиткообразные – длиной 285–356 мм для отверстий 16–22 мм; ложечные – длиной 150–340 мм для отверстий 5—22 мм. Цилиндрические и улиткообразные бурава имеют заборный винт, благодаря которому они легко входят в древесину. Для сверления отверстий диаметром меньше 10 мм используют буравчик– круглый стальной стержень с режущей кромкой на одном конце; другой конец стержня изогнут и образует ручку.

Бурава:

а – цилиндрический винтообразный; б – улиткообразный; в – буравчик;

1 – ушко; 2 – рабочая часть; 3 – режущая кромка; 4 – заборный винт

«БУРÁН», орбитальный космический корабль многоразового использования. Выполнен по самолётной схеме типа «бесхвостка» с низко расположенным стреловидным крылом. Стартует «Буран» с помощью ракеты-носителя; спуск вне атмосферы происходит с использованием собственных ракетных двигателей в режиме торможения, в атмосфере и при посадке – по-«самолётному». Основное назначение: доставка сменных экипажей на орбитальные станции и возвращение их на Землю; выполнение научных исследований и экспериментов в автономном полёте; ремонт космических аппаратов на орбите; доставка на Землю результатов научной и технологической деятельности экипажей орбитальных станций. Корабль оснащён оборудованием и системами для стыковки на орбите с другими космическими аппаратами и комплексами. Его максимальная стартовая масса 105 т, в т. ч. 30 т полезного груза; длина 36.37 м, размах крыльев 23.92 м, высота на стоянке 16.35 м; экипаж 2—10 человек. 15 ноября 1988 г. состоялся космический полёт «Бурана» в автоматическом режиме без экипажа. Выполнив два витка вокруг Земли и завершив программу испытательного полёта, «Буран» успешно совершил посадку на аэродроме космодрома «Байконур».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: