Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Название:Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва, СПб

- ISBN:5-699-01191-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник краткое содержание

В основу справочника положены данные современной литературы и опыт работы одного из авторов в детской больнице им. Раухфуса г. Санкт-Петербурга, а также опыт преподавания в Медицинской академии последипломного образования.

Издание рассчитано на участковых педиатров, ординаторов стационаров, врачей общего профиля, врачей «Скорой» и «Неотложной помощи».

Неотложные состояния у детей. Новейший справочник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рентгенологическое исследование также имеет большое значение для определения наличия выпота в полости перикарда.

Томография– метод послойной рентгенографии, при которой получаются изображения образований, залегающих на различной глубине грудной клетки. Только детали исследуемого (избранного) слоя имеют четкое контрастное изображение на томограмме, тогда как элементы слоев, расположенных поверхностнее или глубже, «размываются» и не видны. Толщина томографического слоя колеблется от 0,5 до 2 см и более, изображение по сравнению с рентгенографическим всегда больше по размерам и гомогеннее.

Компьютерная томография дает поперечное изображение любого участка человеческого тела по типу так называемого «пироговского среза».

Бронхография– рентгенография бронхов, просвет которых заполнен контрастным веществом, обычно производится под общим наркозом. Бронхографию проводят при наличии хронического бронхолегочного процесса, чтобы выяснить степень и распространенность поражения. Бронхографию всегда проводят в плановом порядке, в период, когда активность воспалительного процесса наименьшая.

Бронхография не показана при муковисцидозе и иммунодефицитных состояниях, так как полученные в результате исследования данные не повлияют на тактику лечения.

Электрокардиография

Электрокардиография – один из важных методов исследования сердца, дающий возможность уточнить характер аритмии, выявить наличие перегрузок камер сердца, гипертрофию желудочков, обменные нарушения в миокарде.

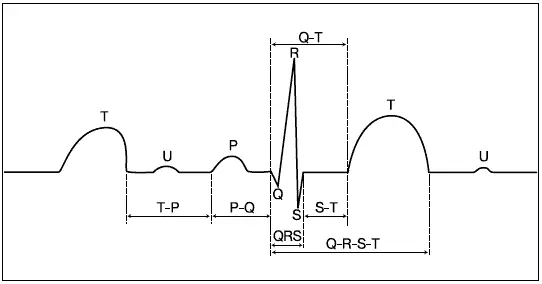

Электрокардиограмма (ЭКГ) – кривая записи биотоков сердца, состоящая из шести зубцов (P, Q, R, S, T, U), сегментов PQ, RST и интервалов P – Q, Q – T, T – P, R – R. Предсердный компонент состоит из зубца Р, в состав желудочкового компонента входят комплекс QRS, сегмент S – T и зубец Т (рис. 3).

Рис. 3. Схема зубцов и интервалов электрокардиограммы

Зубец Ротражает процесс возбуждения мускулатуры предсердий, имеет вид полуовала с закругленной верхушкой. Первая половина зубца Р до вершины соответствует возбуждению правого предсердия, вторая – от вершины до изолинии – левого предсердия. В норме во всех отведениях, за исключением avR, зубец Р положительный, в III стандартном отведении он может быть отрицательным, двухфазным или сглаженным. Ширина (продолжительность) зубца Р не превышает 0,09–0,10 с, высота – 3 мм.

Зубец Q– всегда отрицательный, отражает электродвижущую силу (ЭДС) межжелудочковой перегородки и частично верхушки правого желудочка.

Зубец R– всегда положительный, отражает ЭДС миокарда правого и левого желудочков.

Зубец S– непостоянный, всегда отрицательный, отражает ЭДС базальных отделов сердца.

Зубец Т– форма и амплитуда его в различных отведениях могут значительно колебаться, он отражает процесс реполяризации в желудочках.

Желудочковый комплекс QRS, отражающий распространение возбуждения в миокарде желудочков (деполяризация), имеет общую продолжительность 0,04–0,09 с.

Интервал P – Qсоответствует времени прохождения импульсов от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков, продолжительность его зависит от возраста, частоты сердечных сокращений и колеблется в пределах 0,11–0,18 с.

Интервал S – T(от конца зубца S до начала зубца Т) отражает период ранней реполяризации желудочков, продолжительность его 0,15 с. В норме сегмент S – T находится на изолинии, но возможно его небольшое смещение вверх (на 1 мм) и вниз (на 0,5 мм).

Интервал Q – Tотражает электрическую систолу сердца, продолжительность его зависит от пола, возраста, частоты сердечных сокращений. Для определения должного интервала Q – T используют специальные формулы, таблицы, диаграммы.

Интервал T – Pсоответствует периоду отсутствия разности потенциалов на поверхности тела, когда все сердце находится в состоянии покоя.

Интервал R – R– продолжительность одного сердечного цикла. По времени интервала R – R можно определить частоту сердечных сокращений. Например, интервал R – R = 0,5 с, следовательно, за 1 минуту (60 с) будет 60: 0,5 = 120 сокращений сердца. По колебаниям интервала R – R судят о правильности ритма сердца: если колебания между отдельными интервалами превышают 10 % – говорят об аритмии.

У детей любого возраста ЭКГ записывается в трех стандартных отведениях, трех усиленных однополюсных отведениях от конечностей и в шести грудных отведениях.

Показатели ЭКГ принято измерять во II стандартном отведении с помощью линейки или по сетке, нанесенной на электрокардиографическую бумагу. Расстояние между горизонтальными линиями равно 1 мм, между вертикальными линиями – тоже 1 мм, при скорости движения ленты 50 мм/с оно соответствует 0,02 с.

ЭКГ детей разного возраста имеет некоторые различия, которые необходимо учитывать при ее анализе.

Фонокардиография

Фонокардиограмма (ФКГ) – графическая регистрация звуковых феноменов сердца (тонов, шумов), позволяющая объективно оценить их характеристику, локализацию.

Запись ФКГ производят в четырех классических точках: 1 – верхушка сердца, соответствует проекции митрального клапана; 2 – мезокардиальная (точка Боткина); 3 – проекция клапана легочной артерии; 4 – проекция клапана аорты.

Одновременно с ФКГ регистрируют ЭКГ, что позволяет произвести расчеты отдельных компонентов ФКГ.

ФКГ состоит из графической записи I и II тонов и интервалов между ними в виде изоакустической линии. Систола соответствует интервалу между I и II тоном, диастола – между II и I тоном. В интервале диастолы нередко регистрируются III и IV тоны.

I тон состоит из нескольких осцилляций, начальные осцилляции записывают через 0,03 с после зубца Q (R), продолжительность тона – 0,07–0,15 с.

II тон записывается в конце нисходящего колена зубца Т или вслед за зубцом Т, продолжительность его – 0,04–0,08 с. У детей часто регистрируется расщепление II тона: он состоит из двух компонентов – высокоамплитудного аортального и низкоамплитудного легочного, что обусловлено более ранним закрытием аортального клапана.

Функциональный систолический шум лучше регистрируется на средних частотах, занимая 1/2–2/3 систолы, небольшой амплитуды. Органические шумы хорошо регистрируются на высоких частотах (высокочастотные), могут занимать 1/2–2/3 или всю систолу (пансистолический). Диастолические шумы в зависимости от фазы диастолы, в которой они регистрируются, делятся на пресистолические, протодиастолические.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: