Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Название:Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва, СПб

- ISBN:5-699-01191-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник краткое содержание

В основу справочника положены данные современной литературы и опыт работы одного из авторов в детской больнице им. Раухфуса г. Санкт-Петербурга, а также опыт преподавания в Медицинской академии последипломного образования.

Издание рассчитано на участковых педиатров, ординаторов стационаров, врачей общего профиля, врачей «Скорой» и «Неотложной помощи».

Неотложные состояния у детей. Новейший справочник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кишечная инвагинация – остро возникающая сильная боль в животе, рвота, нарастают симптомы интоксикации. Живот напряжен.

Аппендицит – боли в животе, локализующиеся внизу живота справа. Дети младшего возраста не могут оценить локализацию боли и обычно указывают на боль вокруг пупка. Боль сильная, приступообразная либо постоянная, ноющая, затем присоединяются тошнота, рвота, повышение температуры. При пальпации живота наблюдаются напряжение мышц в правой подвздошной области, положительные симптомы Блюмберга – Щеткина и др.

Острый панкреатит – опоясывающие боли с преимущественной локализацией слева, выше пупка.

У детей старше 5 лет боли в животе могут наблюдаться при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите и др. У девочек боли в животе могут возникнуть при кисте яичников, кровоизлияниях в них.

Кишечная инвагинация, аппендицит, ущемленная грыжа и другие заболевания могут быть причиной развития перитонита , при котором боль становится разлитой, усиливается при глубоком вдохе, кашле. Нарастают явления интоксикации.

Лабораторные методы исследования

Анализ крови

Кровь составляет 6–11 % общей массы тела, является внутренней средой организма, обеспечивающей нормальное функционирование всех органов и тканей. Физиологические функции крови следующие: дыхательная – перенос кислорода от легких к тканям и углекислоты от тканей к легким; питательная – транспорт питательных материалов от пищеварительного тракта к тканям; экскреторная – удаление продуктов обмена веществ от тканей к органам выделения (мочевина, креатинин и др.); терморегулирующая; поддержание водного баланса; защитная – в крови содержатся антитоксины, антитела, белые форменные элементы, участвующие в поглощении микробов и осуществляющие иммунную защиту; регулирующая – кровь является связующим звеном между нервной системой, гормонами, медиаторами.

Состав форменных элементов крови зависит от функции органов кроветворения, органов разрушения форменных элементов и состояния депонирующих систем.

В норме кровь сохраняет относительное постоянство количественного и качественного состава, но в то же время она является одним из наиболее чувствительных показателей изменений, происходящих в организме под влиянием различных физиологических состояний (мышечная работа, пищеварение и др.) и патологических процессов.

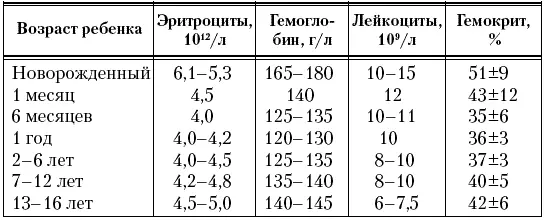

На протяжении периода детства наблюдаются значительные изменения морфологического состава крови (табл. 5, 6).

В крови новорожденного ребенка большое количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов. Имеются и качественные отличия крови новорожденных от крови детей более старшего возраста: выражены анизоцитоз, макроцитоз, большее количество ретикулоцитов (8–20 ‰).

Таблица 5

Нормальные показатели крови у детей (B. Levin, 1987, в модификации)

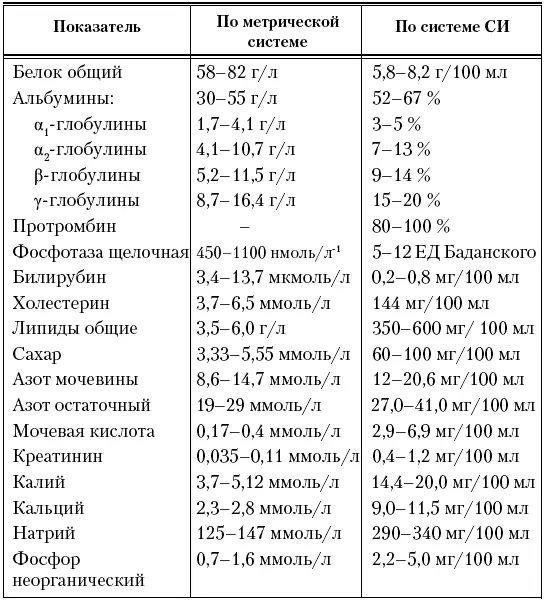

Таблица 6

Показатели биохимического исследования крови у детей 3–14 лет (М. С. Игнатова, Ю. Е. Вельтищев, 1982)

В течение первого года жизни количество эритроцитов и гемоглобина снижается, затем вновь возрастает (табл. 5). Количество лейкоцитов у детей грудного возраста колеблется от 9 · 10 9/л до 12 · 10 9/л, после года оно снижается до 6 · 10 9–9 · 10 9/л.

В лейкоцитарной формуле крови детей раннего возраста преобладают лимфоциты. У детей в возрасте от 1 месяца до 1 года количество лимфоцитов в среднем составляет 60 %, нейтрофилов – 27–30 %. После 1 года отмечается увеличение в крови нейтрофилов и уменьшение лимфоцитов, к 5–6 годам количество их сравнивается и составляет по 45 % (второй перекрест кривой нейтрофилов и лимфоцитов). После 6 лет количество нейтрофилов продолжает возрастать и к 9–11 годам составляет 60 %, а количество лимфоцитов снижается до 30 %. Количество эозинофилов у детей составляет 1–3 %, моноцитов – около 10 %, тромбоцитов – 200–300 · 10 9/л, СОЭ – 6–10 мм/ч. Число ретикулоцитов на первом году жизни в среднем 5–6 ‰, после года – 1–2 ‰.

Анализ мочи

Анализ мочи относится к абсолютно обязательным исследованиям, проводимым при диспансерном обследовании здоровых детей и детей с различными заболеваниями.

Мочеобразование является результатом процессов фильтрации, реабсорбции и секреции, происходящих в нефронах. Нефрон состоит из клубочка, окруженного капсулой (мальпигиево тело), и почечных канальцев.

Процесс фильтрации происходит через полупроницаемый клубочковый фильтр, в результате образуется первичная моча, которая по своему химическому составу является ультрафильтратом плазмы, не содержащим белок и клеточные элементы.

Объем фильтрации зависит от количества функционирующих клубочков, скорости гломерулярного кровотока, градиента гидростатического давления между кровью в капилляре клубочка и жидкостью в бауменовой капсуле.

В канальцах происходят процессы реабсорбции, секреции и синтеза веществ. Через стенку канальцев реабсорбируются вода, глюкоза, аминокислоты, витамин С, диффундируют мочевина, углекислота и некоторые другие вещества. Клетки канальцев обладают системами активного транспорта, обеспечивающими перенос веществ против градиента концентрации из просвета канальцев в кровь и из внеклеточной жидкости в мочу.

В клетках канальцев синтезируется ряд соединений, поступающих в кровь или мочу.

Регуляция процессов мочеобразования осуществляется нервным и гуморальным путем через гипофиз, надпочечники и др.

Дети грудного возраста выделяют относительно большее количество мочи, чем дети старшего возраста. Суточный диурез у детей 1 года – 400–450 мл, в 10 лет – 1100–1500 мл.

Цвет мочи в норме – желтый, интенсивность окраски зависит от концентрации мочевых пигментов. Длительное выделение бледной мочи характерно для несахарного и сахарного диабета, хронической почечной недостаточности. Примесь свежей крови окрашивает мочу в розово-красный цвет. Моча, содержащая билирубин, имеет желто-бурую окраску. Изменение окраски мочи наблюдается при приеме ряда лекарств (метиленовая синь, рибофлавин и др.) и употреблении продуктов, содержащих пигменты (свекла).

Свежевыпущенная моча прозрачна . Мутность мочи при отстаивании обусловлена солями. Выделение мутной мочи является признаком патологии и зависит от присутствия большого количества солей, клеточных элементов, бактерий, слизи, жира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: