Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Название:Неотложные состояния у детей. Новейший справочник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва, СПб

- ISBN:5-699-01191-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Половинко - Неотложные состояния у детей. Новейший справочник краткое содержание

В основу справочника положены данные современной литературы и опыт работы одного из авторов в детской больнице им. Раухфуса г. Санкт-Петербурга, а также опыт преподавания в Медицинской академии последипломного образования.

Издание рассчитано на участковых педиатров, ординаторов стационаров, врачей общего профиля, врачей «Скорой» и «Неотложной помощи».

Неотложные состояния у детей. Новейший справочник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изменение формы сердечных тонов проявляется в виде их раздвоения или расщепления. Если оба звука, составляющих тон, хорошо различимы – это раздвоение, если оба компонента тона различаются неотчетливо – это расщепление.

Дополнительные тоны сердца – III и IV – иногда выслушиваются в диастоле в виде очень тихого звука. Усиление III и IV тонов сердца воспринимается как ритм «галопа», наблюдается при тяжелых кардитах, сердечной недостаточности.

Шумы в сердце делятся на органические – обусловленные анатомическими дефектами клапанов, клапанных отверстий или структур сердца; функциональные – возникающие при повреждении мышцы сердца в результате воспаления, интоксикации, обменных нарушений, нарушения тонуса вегетативной нервной системы, а также «сопровождающие» шумы, возникающие при тяжелых патологических процессах в сердце и обусловленные несоответствием между значительно увеличенной полостью и функцией клапанного аппарата (шумы Грехема – Стилла, Флинта, Кумбса); акцидентальные – многочисленная группа шумов, наблюдаемых у совершенно здоровых детей, причина которых не всегда ясна; экстракардиальные – не связанные с движением крови (шум трения перикарда, кардиопульмональные шумы).

При наличии шума определяют его происхождение (систолический, диастолический, систолодиастолический), интенсивность, тембр, проводимость в границах сердца и за его пределами, изменение его в зависимости от положения тела (лежа, стоя) и от физической нагрузки.

Данные аускультации уточняют с помощью фонокардиографии и эхокардиографии.

При обследовании ребенка всегданеобходимо определить частоту, глубину и ритм дыхания. В состоянии покоя здоровый взрослый человек делает 12–18 дыхательных движений в 1 минуту. У детей частота дыханий с возрастом изменяется (табл. 4).

Таблица 4

Частота дыхания у детей (А. Ф. Тур, 1955)

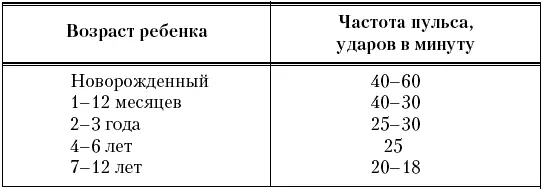

На одно дыхание у новорожденного приходится 2,5–3 сокращения сердца. У более старших детей – 3,5–4.

Ритм дыхания у детей первых месяцев жизни неустойчив.

Дыхательный цикл состоит из вдоха и выдоха.

Вдох осуществляется вследствие сокращения дыхательной мускулатуры, при этом увеличивается объем грудной клетки, альвеолы расширяются, и в них возникает отрицательное давление. Пока существует разница давлений между альвеолами и атмосферой, воздух поступает в легкие. В момент перехода от фазы вдоха к фазе выдоха альвеолярное давление равно атмосферному.

Выдох осуществляется главным образом за счет эластичности легких. Давление в альвеолах становится выше атмосферного, и эта разница давлений является движущей силой выдоха. Регуляция акта дыхания осуществляется нервно-гуморальным путем.

Одышка – диспноэ – нарушение частоты, глубины и ритма дыхания. Диспноэ может быть с преобладанием фазы вдоха (инспираторная одышка) или выдоха (экспираторная одышка) или без отчетливого их преобладания (смешанная одышка). Крайняя степень одышки носит название удушья.

При одышке можно наблюдать ряд симптомов, отражающих нарушение разных фаз дыхания.

Напряжение и раздувание крыльев носа свидетельствуют об участии вспомогательных мышц во вдохе, предотвращающем сужение входа в нос вследствие всасывающего действия струи вдыхаемого воздуха; втяжение яремной ямки, надключичных областей, межреберных промежутков – при затруднении вдоха, вследствие сужения дыхательных путей на любом уровне.

При затруднении выдоха межреберные промежутки уплощаются или даже могут выбухать.

Учащенное дыхание – тахипноэ, урежение дыхания – брадипноэ .

Глубина дыхания – объем вдыхаемого при каждом вдохе воздуха. Увеличение глубины дыхания – гиперпноэ — появляется при тяжелой анемии и коме. Поверхностное дыхание – гипопноэ – может быть обусловлено болевыми ощущениями при вдохе (при сухом плеврите).

Свистящее дыхание возникает при затрудненном вдохе и связано с вибрацией просвета крупных бронхов вследствие выраженного падения внутрибронхиального давления при высокой скорости прохождения струи воздуха по бронхам (при бронхоспазме).

Стонущее дыхание возникает при затруднении вдоха вследствие снижения растяжимости легкого и болевых ощущений (при массивной пневмонии, плеврите).

Патологическое периодическое дыхание характеризуется групповым ритмом, нередко чередующимся с апноэ или вставочными периодическими вдохами: дыхание Чейна – Стокса – при нем постепенно нарастает и снижается глубина дыхания, затем наступает пауза; дыхание Биота – при постоянной амплитуде дыхания имеется чередование дыхательных движений и продолжительных пауз (до 20–25 секунд); дыхание Куссмауля («большое дыхание») – шумное медленное или учащенное глубокое дыхание с вовлечением вспомогательной мускулатуры, без ощущения удушья.

У детей дыхание Чейна – Стокса и Биота наблюдается при тяжелых повреждениях головного мозга в результате травмы, интоксикации, ишемии, дыхание Куссмауля – при диабетической коме и других крайне тяжелых состояниях, сопровождающихся развитием метаболического ацидоза, при тяжелом неврозе.

Одним из частых симптомов, наблюдаемых при заболеваниях органов дыхания, является кашель.

Кашель – рефлекторный процесс удаления содержимого дыхательных путей с помощью струи воздуха, выбрасываемой с высокой скоростью из легкого благодаря серии форсированных выдохов, совершаемых против сопротивления спазмированных голосовых связок.

Сухой кашель возникает при раздражении слизистой оболочки трахеи, бронхов без значительного количества секрета.

Влажный кашель сопровождается выделением мокроты – секрета слизистой оболочки дыхательных путей, в котором могут содержаться микробы, гной, кровь и другие включения. После отделения мокроты кашель обычно прекращается.

Коклюшеподобный кашель – навязчивый, кашлевые толчки следуют один за другим, но, в отличие от коклюшного кашля, не сопровождается репризами, возникает при наличии вязкой мокроты.

Битональный кашель – первый кашлевой толчок низкий, второй имеет высокий тон, наблюдается при сдавлении бронха, наличии инородных тел в крупных бронхах.

Перкуссия грудной клеткипозволяет определить границы легких, подвижность легочных краев, уровень стояния диафрагмы, а также уплотнение легочной ткани и наличие эмфиземы.

Нижняя граница легких располагается на следующем уровне: справа по сосковой линии – VI ребро, по среднеподмышечной линии – VIII ребро, по лопаточной линии – IX и X ребра. Слева легкое огибает сердце, отходит от грудины на уровне IV ребра; по среднеподмышечной линии – IX ребро, по лопаточной – X ребро. По околопозвоночной линии граница справа и слева на уровне остистого отростка XI грудного позвонка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: