Игорь Яншин - Миссионерская деятельность в России. Судебная практика

- Название:Миссионерская деятельность в России. Судебная практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448584220

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Яншин - Миссионерская деятельность в России. Судебная практика краткое содержание

Миссионерская деятельность в России. Судебная практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

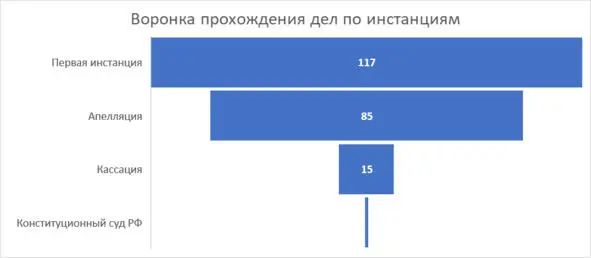

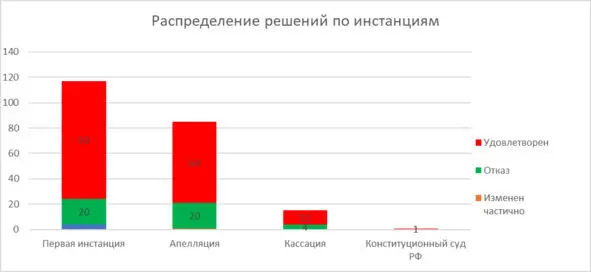

Диаграмма 2. Воронка прохождения дел по инстанциям

В целом тенденция однозначна – количество дел, рассматриваемых в следующей инстанции, неуклонно падает.

Причину этому стоит искать в недостаточной правовой грамотности части населения и недоверии способности судебной системы защитить нарушенные права, восприятии судебной системы как части репрессивной политики государства в области миссионерской деятельности.

Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Конфессиональный портрет правонарушений».

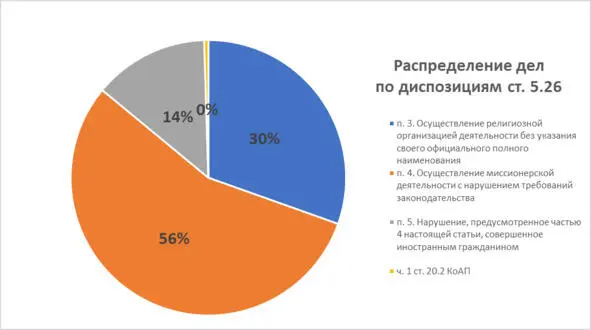

Диаграмма 3. Распределение дел по диспозициям ст. 5.26

Большая часть процессов касается пунта 4 ст. 5.26 КоАП – осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства – 56% всех дел.

В эту категорию входят дела с участием физических лиц, религиозныхы групп, религиозных организаций, других организаций.

Связано это с тем, что субъектом правонарушения п. 3 ст. 5.26 являются исключительно зарегистрированные религиозные организации, субъектом п. 4 – иностранные граждане и лица без гражданства.

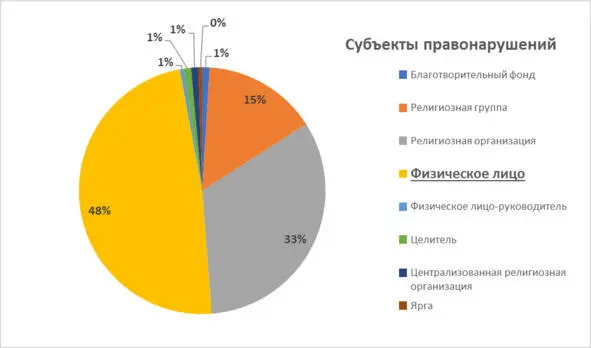

Диаграмма 4. Субъекты правонарушений

Не смотря на то, что, согласно п. 1 ст. 24.1 миссионерской деятельностью признается деятельность религиозного объединения, чаще всего к ответственности привлекались физические лица – почти половина всех решений. Религионые группы и организации в сумме представляют почти столько же дел, что и с участием физических лиц.

Суд как правило не выясняет, было ли это распространение личного религиозного опыта и общение на религиозные темы или деятельность объединения через уполномоченную физлицо с целю вовлечения в состав участников, членов или последователей религиозного объединения. Религиоведческая экспертиза или привлечение религиоведов в качестве экспертов и специалистов, как правило, не осуществлялись.

Остальные субъекты составляют около 1% каждый.

Необычными субъектами правонарушения являются различные некоммерческие организации, не являющиеся религиозными.Речь идет, в том числе, об организациях, оказывающих содействие в реабилитации алко- и наркозависимых.

Не секрет, что множество подобных организаций осуществляют реабилитацию в сотрудничестве с религиозными объединениями, применяя религиозные принципы в своей практике.

При этом подобная деятельность судами признается миссионерской, что накладывает существенные ограничения на деятельность реабилитационных организаций, в особенности тех, кто работает без связки с религиозными объединениями.

Также в категорию субъектов миссионерской деятельности попали целители, размещающие информацию о своей деятельности в интернет и СМИ.

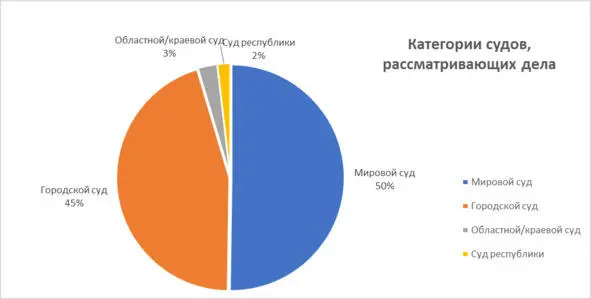

Диаграмма 5. Категории судов, общее количество

Огромное количество всех дел рассматривалось мировыми судьями, городские суды, областные, краевые и суды Республик РФ рассматривали дела в порядке апелляционной инстанции, обжалования вступивших в законную силу решений мировых судей и несколько дел, касающихся иностранных граждан.

К сожалению, уровень религиоведческой подготовки мировых судей оставляет желать лучшего, разобраться в тонкостях и нюансах распространения вероучения достаточно сложно, учесть особенности религиозных практик не представляется возможным.

Нюансы применения отдельных норм будут рассмотрены в разделе «Анализ правоприменительной практики».

Диаграмма 6. Распределение дел по инстанциям.

В подавляющем большинстве случаев, независимо от инстанции, рассматривающей дело, решение принято не в пользу субъектов правонарушений.

Все это, вкупе с невозможностью учесть судами многообразие религиозных практик, создает определенную тенденцию, определяющую миссионерскую деятельность как вредную и нежелательную на территории России.

Анализ правоприменительной практики

В этом разделе мы рассмотрим решения по основным пунктам ст. 5.26 КоАП относительно миссионерской деятельности, выявим закономерности и приведем примеры решений, которые нам кажутся наиболее показательными в каждой из сфер.

Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования – п. 3 ст. 5.26 КоАП

Обязанность религиозной организации указывать свое полное наименование вкупе со сведениями о вероисповедании содержится в требованиях законодательства о свободе совести достаточно давно, однако санкция в виде штрафа от 30000 до 50000 рублей появилась лишь в результате регулирования отношений в сфере миссионерской деятельности.

Диспозиция статьи направлена на необходимость идентификации субъекта миссионерской деятельности, чтобы не ввести в заблуждение окружающих. Введение нормы призвано способствовать более прозрачному существованию и деятельности всех религиозных организаций в России.

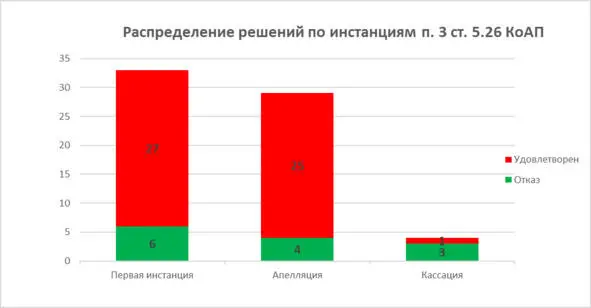

Диаграмма 7. Распределение решений по инстанциям. Пункт 3 ст. 5.26 КоАП

Как уже отмечалось ранее, репрессивная тенденция проявляется в большинстве рассматриваемых решений.

Из 33 рассмотренных решений в первой инстанции лишь 6 приняты в пользу религиозной организации, в апелляционной инстанции количество дел, рассмотренных в пользу религиозной организации составляет лишь 4 из 29.

Ситуация меняется лишь в случае пересмотра решения, вступившего в законную силу, однако, как уже рассматривалось ранее, традиционное недоверие судебной системе препятствует обращению организаций-правонарушителей в вышестоящие инстанции для обжалования решений.

Диаграмма 8. Распределение решений судов.

Общая статистика решений по этому пункту такова – в 80% случаях религиозная организация признана виновной в нарушении положений закона о миссионерской деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: