Юрий Холин - Дух воина

- Название:Дух воина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-222-07605-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Холин - Дух воина краткое содержание

Многое в этой книге может показаться непонятным с точки зрения рационального мышления, лишенным привычной логической определенности. Здесь вы найдете как теоретические знания о дзэн-буддизме, так и практический материал по медитативной практике и накоплению энергии. Все любители эзотерики, а также люди, занимающиеся восточными единоборствами на любительском и профессиональном уровне, смогут узнать об уникальных системах медитативных структур дзэна, получат возможность непосредственно изучить принципы.

Авторы предлагают без предвзятостей пройти через кажущиеся трудности и открыть для себя своеобразную форму восприятия мира, присущую уравновешенному, беспристрастному сознанию, свободному от условностей и предрассудков. Материал этот рассчитан как раз на то, чтобы дать понятия подобного вида сознания, как совершенно нового или крепко забытого старого, нежели представить вам очередной наставническо-философский учебник.

Дух воина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Состояние беспретенциозности сознания, его универсальной уравновешенности и глубокой непредвзятой философичности выражалось в искусстве речи. Юима, чье индийское имя было Вималакирти – одна из центральных фигур знаменитых буддийских писаний, Вималакирти сутра.

Как известно, он был преуспевающим хозяином во времена Будды. Он славился своей филантропичностью и философским складом ума, образованного на священных писаниях. Его понятия были настолько остры и совершенны, что, как гласит традиция, когда он болел, а Будда захотел послать кого-либо из своих учеников к нему, каждый отказался по причине того, что никто из них не мог тягаться в искусстве стройности и убедительности речи, какой обладал великий святой и философ.

Юима часто изображается со специальным веничком, которым мастера дзэн били учеников по губам за то, чтобы они меньше болтали или для эффекта шокотерапии для последнего «толчка» к просветлению.

Японские монахи перед водопадом

Когда исчезает страх поражения и смерти,

сознание становится подобно потоку воды.

И мастер сжимает меч,

как будто в руках его пустота

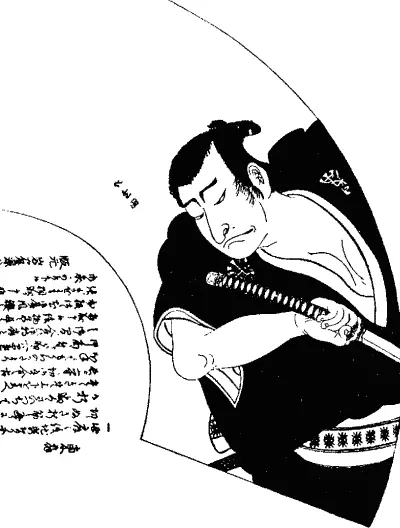

Сценка из монастырской жизни. Рисунок школы тоса. Япония, XII век

Бодхидхарма (яп. Дарума). Рисунок Якучи. Япония, XIII век

Юима. Рисунок Огата Корин. Япония, XVII-XVIII века

Хуэй Нэнг, разрывающий свиток. Китай, 1200 г.

Хуэй Нэнг, шестой патриарх дзэн, изображался рвущим писания на мелкие части, показывая тем его бескомпромиссное предпочтение личного, из первых рук опыта, словам других, а также его отвращение к чересчур почтительному, граничащему с унижением, отношению к предполагаемым святыням. Один из его последователей Лин Чи (Риндзаи) выразил такой взгляд на вещи следующим образом: «Если даже сам Будда станет на твоем пути к истине, убей его!»

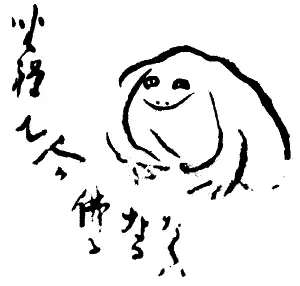

Символом дзэнской медитации является лягушка, изображению которой уделялось особое внутреннее состояние мастера. Она довольно популярный объект творчества художников дзэн, ибо как искушенный медитатор лягушка остается часами в неподвижном состоянии, однако при этом не теряя ни на секунду полного внимания к окружающей ее жизни.

Так называемые «сады дзэн» в японских монастырях и храмах стали разбиваться вскоре после привнесения буддизма из Кореи в VI веке. Целью их было «схватить живьем» прелесть природного пейзажа. Когда дзэн стал широко распространен в XII веке, простота таких садов стала чрезвычайно привлекательна своей композицией, главным образом включавшей белый песок, камни, мох. Конечно, такие «сады» могли быть по достоинству оценены лишь теми, кто обладал какой-то мерой дзэнского восприятия. Также эти сады преследовали цель пробуждения в посетителе смысла спрятанной сущности за внешним проявлением. «Сухой» пейзаж – любимый стиль дзэна, так как пространство используется и чистым, и символическим образом, в то время как мельчайшие части неровностей в законченной пропорции ко всей территории сделаны на уровне разровненного белого морского песка.

Медитирующая лягушка. Рисунок Сенгая. Япония, XVIII век

Сад камней. Дзэнский монастырь Рьоген-ин, Киото

Хайку – особого рода дзэнская поэзия. Дзэн как таковой презирает эгоизм в форме рассчитанных эффектов или самовосхваления. Автор хайку должен отсутствовать, тогда как присутствовать должен лишь хайку: таким образом не может быть ни искусственных, ни скрытых мотивов. Хайку – выражение временного просветления, в котором отражается природа вещей. В буддийской терминологии это выражает данность каждой вещи. Башо (XVII век) является одним из наиболее известных поэтов хайку. На него нашло просветление в момент, когда он услышал всплеск воды в пруду от прыжка лягушки. По этому случаю он написал:

Какой спокойный пруд!

И всплеска звук!

Изобразив мартышку, свисающую на одной лапе над прудом, держась за ветку, Башо откомментировал этот рисунок следующим:

Желает мартышка луну взять из пруда,

Лишь смерть отказаться заставит ее.

Отпусти она ветку, исчезнув в глубинах,

И мир чистотой засветился б, сверкая.

Все боевые искусства – это, в своей сути, жизнь не на жизнь, а на смерть со своим собственным эго. Их можно употреблять для самообороны, но действительная их цель заключается в самопознании, ведущему к универсальному пониманию. В искусстве стрельбы из лука ученик должен культивировать внутреннюю сбалансированность сознания и внешнее мастерство тела так, что все движения возникают без вмешательства мысли. Если же принять осознанно цель, значит отрицать этот принцип. Когда стрельба выполняется в состоянии «без мысли» (мушин), означающем отсутствие всего сознания эго, лучник в таком случае свободен от торможений с вкладыванием стрелы в лук, натягиванием тетивы, прицеливания в мишень и после всех этих последовательно прослеженных действий, убедившись, что все верно, выстреливания. Нет чувства плохого, хорошего, победы, поражения. Есть лишь «каждодневное сознание», восходящее из «не-со-знания», а это и есть сущность всех дзэнских боевых искусств – остаться в этом состоянии без мысли о жизни или смерти.

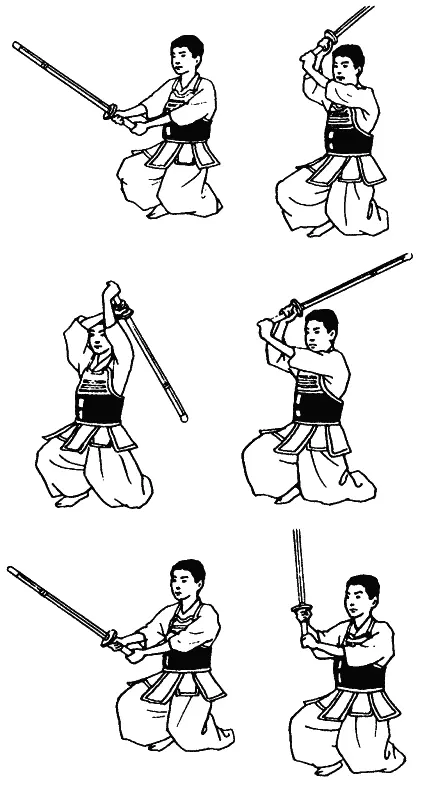

Техника кендо

А вот что говорится об искусстве кендо: когда страх быть раненным или убитым одолевает фехтовальщика, сознание его теряет плавность непривязанности. Он должен зайти за концепции жизни и смерти, и затем его сознание потечет своим путем, как река, а он будет держать свой меч так, как будто бы не держит его.

Что же касается искусства каратэ, то каратэка должен концентрироваться на наиболее эффективных частях своего тела каждый момент, атакуя нервные центры тела противника. Движения его могут быть прямыми и круговыми, более или менее энергетически пронизанными, но всегда все движения должны быть наполнены осмысленностью, исходящей от незацикленного, лишенного амбиций эго уравновешенного сознания...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дэниэл Фостер - Дух воина [litres]](/books/1056790/deniel-foster-duh-voina-litres.webp)