Дмитрий Верищагин - Искусство. Система навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития. V ступень, третий этап

- Название:Искусство. Система навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития. V ступень, третий этап

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Вектор»ce255268-6b5f-102c-a19b-edc40df1930e

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91271-059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Верищагин - Искусство. Система навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития. V ступень, третий этап краткое содержание

Человек развивается, освобождаясь из границ одних законов и оказываясь перед другими. Думать о том, что построенная нами социально-техническая цивилизация – предел, не позволяет одно: человеческий Разум. Живой Разум, который дан каждому и который видит, чувствует, знает, что за пределами мира, состоящего из домов, машин, карьер, денег, славы, власти, политик, есть еще что-то. Большой мир.

Итоговая книга базового курса системы навыков ДЭИР, «Искусство», соединяет в единую базу навыки энергоинформационного развития всех пяти ступеней и впервые предлагает читателям не просто воспользоваться многочисленными преимуществами навыков ДЭИР, но и отчетливо увидеть перспективы стоящей за ними личной эволюции каждого человека.

Искусство жить в не имеющем ограничений мире энергии и информации является искусством нового эволюционного этапа, к которому идет человеческий разум. Де лая шаги в этом направлении, вы научитесь: видеть скрытые механизмы реальности, управлять событиями, творить судьбу, создавать собственное счастье и наслаждаться вкусом жизни в большом мире, по праву принадлежащем Человеку.

Рекомендовано читателям старше 16 лет.

Искусство. Система навыков Дальнейшего ЭнергоИнформационного Развития. V ступень, третий этап - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сознание принимает участие в этом процессе только как поставщик образов, учетчик реакций и комбинатор образов.

У новорожденного с мозгом как чистый лист реакции поставляются непосредственно инстинктами и имеют совсем уж непосредственное значение, с этим у нас полная ясность. А откуда берутся значения у мозга, хранящего большее количество информации?

Обратим внимание на то, что реакция мозга – это самое «хорошо-плохо» – вызывается при помещении осознаваемого образа в центр других образов, формирующих контекст, поле для сравнения. Чем их больше, тем глубже осознание.

Как пример: ребенок с радостью потянет в рот что угодно сладкое, будь оно хоть сто раз вредным. У него с этим сладким ассоциировано три с половиной образа, и все они дают картинку «хорошо». Взрослый отличается от него тем, что имеет живое и пережитое в личном опыте представление о том, что такое «вредно», «болезнь». Эти ассоциированные образы при добавлении образа поедания сладкой, но вредной еды дают уже ответ «плохо».

Если сам образ по каким-то причинам не вызвал яркого эмоционального отклика, который в этом случае может быть только инстинктивным (когда образ один-одинешенек в сознании), он не может быть оценен другим способом, кроме как через реакцию на него в присутствии имеющихся в сознании образов.

И потом именно это, а не что-то иное: память о величине реакции на образ, разрешенное количество энергии, которое впоследствии будет выделено на анимацию этого значения, – записывается в памяти как значение нового образа.

То есть значение предмета образуется не как результат вычисления, создающего для них самостоятельное значение из ниоткуда, а как сочетание значений, уже имеющихся в распоряжении сознания. При этом новое значение выступает как регулятор: усиливающий их или ослабляющий.

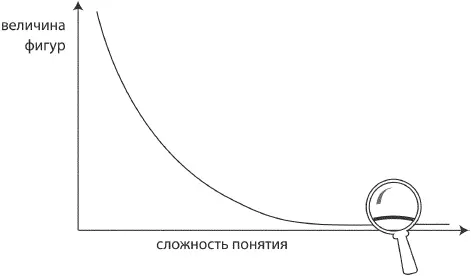

И величина этого нового значения (если оно не обусловлено прямой инстинктивной реакцией) не может быть больше, чем сумма других, уже имевшихся значений.

Такой же – или меньше.

Раз на раз не приходится – и мы вынуждены констатировать, что по теории вероятности средний уровень понижения величины значения на такой акт опосредованного мышления будет примерно 50 %.

А ведь значение – это инструкция, степень приоритетности образа как объекта внимания и при обработке. Слабая величина значения – и разум просто не займется рассмотрением предмета, который, может быть, через 10–20 тактов мышления стал бы приоритетным, вытащив из ассоциативных закромов чуть ли не все актуальные значимости человека.

Только вдумайтесь в это!

Ведь очевидно, что система значений, хранящая опыт, вырастает в человеке, опираясь на инстинктивно создаваемые величины эмоциональных напряжений.

Она начинает свой рост от максимальных величин – от ствола. А дальше чем более косвенное понятие, тем тоньше у него значение, тем больше истончается ветвь связанных значений.

К примеру, у мозга, не заполненного информацией (хотя тогда он почти не может мыслить), есть какая-то фигура, которая вызывает стопроцентный страх, чистый страх в его максимальном выражении. Назовем эту фигуру черным человеком. В нем 100 % страха. А мешок черного человека? Уже 50 %. А нитка из мешка черного человека? 25 %. И так далее и тому подобное.

Во взрослом состоянии человек редко имеет возможность столкнуться с фигурами, олицетворяющими максимально возможную для него величину значения. Ну, разве только тот, кому «повезло» иметь инстинктивный страх, фобию, к примеру фобию змей или пауков. От предельного значения страха человек может даже сойти с ума или умереть – как и от предельного наслаждения или невыносимого желания.

Но благодаря тому, что мы не сталкиваемся с такими насыщенными эмоционально фигурами, они давно погребены в нашей памяти. Сознание оперирует в основном образами, имеющими относительно этой максимальной величины очень невысокое значение.

Это прекрасно – и потому, что тогда мы можем позволить себе не поддаваться дремлющим в нас животным инстинктам, и потому, что разум способен странствовать среди огромного количества понятий и весь мир представляет для него интерес.

Но на деле – такая небольшая часть мира!

Давайте подыщем пример формирования одной из ничем не выдающихся веток кустов значений.

Скажем, имеется проблема выживания в сложной ситуации. Она составлена: медведь (80 %), собака (40 %). Вместе: -120 %. Хотя, конечно, эмоциональные структуры нашего мозга больше -100 % заставить нас ощутить не могут; 100 % – это все, что у них есть.

Есть команда «фас», которая может снизить остроту этой ситуации вдвое. Скажем, до -60 % (тут значения составляющих ее элементов не будут обрезаны пределом реагирования нашей психики). Соответственно, ее значение, если бы мы встретились с этой командой впервые, услышали бы, к примеру, – +60 %.

Прямо волшебное слово какое-то (надежда на такие слова и породила легенду о заклинаниях).

Но мы знаем, что слово может и не сработать: +0 %. В среднем: (0 + 60): 2 = +30 %.

Хорошо, а интонация, с которой подана команда? Можно приказать громко и звонко, можно тихо и командно… и в зависимости от этого, как мы понимаем, она тоже может либо сработать, либо нет. От 100 до 0 % по отношению к команде, имеющей значимость 30 %, то есть 15 %.

А акцент, с которым стоит подать команду? Может, хозяином собаки был уроженец Кавказа? Овчарка-то кавказская… Опять 50 %, но уже по отношению к интонации (вот тут вариативность разума – она же может быть теоретически привязана и к самой команде, но мы привяжем для наглядности к интонации) – то есть 7,5 %.

А жест, приложенный к интонации, – 3,75 %?

А резкость жеста – 1,875 %?

А поворот третьего пальца в жесте?

А время между началом команды и поворотом третьего пальца?

А время окончания жеста после поворота третьего пальца?

Теперь скажите, как вы думаете: сумеет ли человек сосредоточиться на резкости жеста с величиной его значения 1,875 %, имея перед собой угрозу размером 100 %?

Думаю, вы ответите то же, что и я. А именно, что вряд ли, вряд ли. И это очень для нас важно.

Понятно, что мы с вами привели неуклюжий пример. Но вряд ли в наши планы входит рассмотрение психологических тонкостей и всяких связанных с ними «если».

Об одном только «если» мы упомянем: если результативность срабатывания жеста зависит от времени окончания жеста после поворота третьего пальца (0,234375 %), то человеку в описанной ситуации не светит сообразить ровным счетом ничего. Игра окончена.

Где-то здесь мышление уже вполне может дать сбой и прийти к невозможности дальнейшего размышления

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: