Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очевидно, что самые первые установленные образцы для подражания, существовали уже в начальный период становления иконописи.

Одним из ранних, дошедших до настоящего времени иконописных подлинников, который основан, конечно, на еще более ранних, считается написанный на греческом языке отрывок из «Древностей церковной истории Ульпия Римлянина о наружном виде богоносных отцов», датируемый 993 годом. Он содержит словесные описания наиболее известных отцов Церкви. Вот, к примеру, описание святителя Иоанна Златоуста.

«Иоанн Антиохийский роста весьма малого, голову на плечах имел большую, крайне худощав. Нос имел длинноватый, ноздри широкие, цвет лица бледно-желтый, глаза ввалившиеся, большие, по временам светившиеся приветливостью, лоб открытый и большой, изрытый многими морщинами, большие уши, небольшую, очень редкую, украшенную сединою бороду».

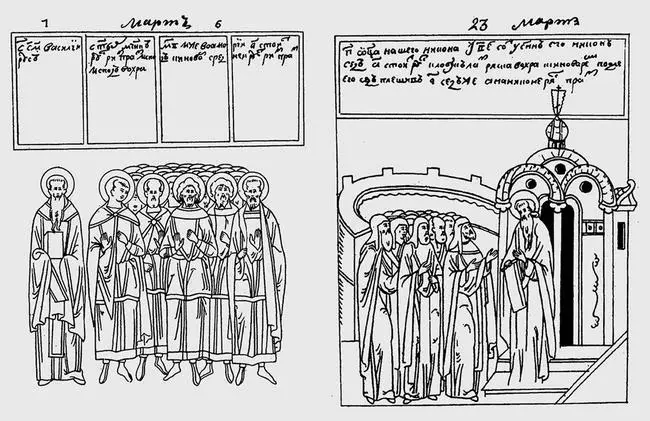

Существуют подлинники, которые, помимо сугубо словесных описаний, содержат и живописные изображения святых. Их называют Лицевыми.

Здесь необходимо вспомнить «Менологий императора Василия II», составленный в конце X века. Книга, помимо жизнеописаний святых, содержит и 430 цветных миниатюр, которые служили авторитетными образцами для иконописцев.

Лицевой подлинник, или как его еще называют — образчик, персональник, распространился в среде иконописцев в различных редакциях. Из отечественных можно назвать «Строгановский» и «Большаковский» подлинники, «Гурьяновский», «Сийский» и другие. Широкую известность приобрела книга, составленная в XVIII столетии греческим иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом под названием «Ерминия, или наставление в живописном искусстве».

Страницы лицевого иконописного подлинника

Итак, изограф работал в довольно жестких канонических рамках. Но не явился ли канон чем-то сковывающим иконописца, мешающим ему? Такой вопрос наиболее характерен для людей, знакомых с историей изобразительного искусства, потому что светское искусствоведение именно так и выстраивает проблему: канон — тормоз, освобождение от него — творческая свобода самовыражения художника: от «Сикстинской мадонны» Рафаэля до «Черного квадрата» Малевича.

Но здесь происходит некое смешение понятий. Нельзя путать икону — священное изображение — и светскую живопись. Как нельзя сравнивать художественную и богословскую литературу.

По словам архимандрита Рафаила (Карелина) — автора книги «О языке православной иконы», канон — это «многовековой драгоценный опыт всей Восточной Церкви, опыт духовного видения и трансформации его в визуальном изображении. Канон не сковывает иконописца, а дает ему свободу. От чего? От сомнений, от опасности разрыва между содержанием и формой, от того, что мы назвали бы „ложью на святого“. Канон дает свободу самой форме…»

Не вверяясь чувствам. Чем отличается икона от картины

В настоящее время существуют два мнения, какой должна быть современная икона. Сторонники канонической (или традиционной — византийской и древнерусской) иконы считают, что этот вид иконописания наиболее приближен к молитвенной практике Православной Церкви, а иконы синодального периода являются лишь живописными произведениями на религиозные темы.

Другого взгляда придерживаются сторонники академической иконы. Отстаивая свою точку зрения, они говорят о том, что иконы, выполненные в академической манере, однозначно являются изображениями священными и отличаются только внешней, стилистической стороной.

Но действительно ли академическая икона является лишь религиозной живописью? Чтобы с наибольшей степенью наглядности ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, чем же икона отличается от живописного произведения на религиозный сюжет — картины.

Вначале следует рассмотреть принципиальные отличия иконы от картины.

Картина представляет собой художественный образ, созданный творческой фантазией художника и являющийся формой передачи его собственного мироощущения. Мироощущение же, в свою очередь, зависит от объективных причин: исторической ситуации, политической системы, от типа и характера самой личности художника, от образа его жизни. Все выдающиеся художники умели чувствовать то, что волнует их современников и, преломляя общественный нерв эпохи через себя, оставляли на полотне сконцентрированный художественный образ своего времени.

Икона — откровение Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Мировоззрение иконописца — мировоззрение Церкви. Икона — вне времени, она — отображение инобытия в нашем мире.

В иконе, как и в картине, происходит обобщение по вполне определенному принципу — общее выражено через частное. Но в картине это частное носит сугубо личные, неповторимые черты. Поэтому картине присуща ярко выраженная индивидуальность автора. Она находит свое выражение в своеобразной живописной манере, специфических приемах композиции, в цветовом решении.

Авторство иконописца намеренно скрывается, так как икона — творение соборное; иконописание — не самовыражение, а служение и аскетическое делание. Если на законченной картине художник ставит свою подпись, что означает не только авторство, но и меру ответственности за произведение, то на иконе надписывается имя того, чей лик явлен на иконной доске. В онтологическом смысле здесь происходит соединение имени и образа.

Картина должна быть эмоциональна, так как искусство — форма познания и отражения окружающего мира через чувства. Картина принадлежит миру душевному.

Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места. В литургической жизни Церкви икона, как и манера чтения молитв псаломщиком, намеренно лишена внешних эмоций; сопереживание произносимым словам и восприятие иконографических символов происходят на духовном уровне.

Картина — средство для общения с автором, с его идеями и переживаниями, которые могут быть как сугубо индивидуальными, так и выражать характерные общественные умонастроения.

Икона — средство для общения с Богом и святыми Его.

Поэтому правомочно ли применять принципы изобразительного искусства к священным изображениям, написанным в академической манере? Со стилистической, изобразительной стороны — да. Но с точки зрения догматической подобные изображения только картинами называть все же нельзя.

Академические иконы пишутся не для музейных залов и выставочных пространств, не для эстетического наслаждения красотой живописи, а для богослужебной молитвенной практики. Здесь академическую икону можно сравнить с написанными композиторами Нового времени многоголосыми богослужебными вокальными произведениями: с «Литургией» Чайковского и «Всенощным Бдением» Рахманинова, в которых четко прослеживаются принципы богослужебного пения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: