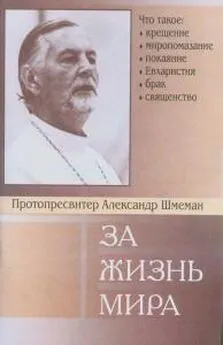

Александр Шмеман - За жизнь мира

- Название:За жизнь мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство храма святой мученицы Татианы

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-901836-10-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Шмеман - За жизнь мира краткое содержание

В книге протопресвитера Александра Шмемана рассказывается о таинствах церковных, с которыми сталкивается человек, приходящий к вере. Что происходит во время таинств крещения, миропомазания, Евхаристии, брака — все это с духовной точки зрения объясняет православный священник. Книга рассчитана как на тех, кто только входит в ограду церковную, так и на тех, кто давно ходит в храм.

За жизнь мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наш мир есть падший мир, ибо он утратил сознание, что Бог есть все во всем (1 Кор. 1 : 28). И это пренебрежение Богом и есть первородный грех, в котором задыхается жизнь. Ибо даже религия в этом падшем мире не может ни исцелить, ни исправить его, потому что она согласилась низвести Бога в область «священного», противопоставить Его «миру профанному». Религия — и это очень страшно — примирилась с «секуляризмом», тогда как Бог оказался удаленным в сферу «священного».

Изначальное назначение человека состояло в постоянном претворении человеком своей естественной зависимости от мира в причащение божественной жизни, которая была, согласно Евангелию, «светом человеков». Он был создан священнослужителем благодарения. Принося мир Богу, он—в этом отношении, в этом благодарении — получал дар жизни. Но грехом он лишился этого священства. Его зависимость от мира стала всецелой. Его любовь сбилась с пути. Он по-прежнему любит, по-прежнему алчет. Он сознает свою зависимость от того, что вне его. Но и любовь его, и зависимость отнесены к миру, только к миру. Человек забыл, что сами по себе — этот мир, его воздух, его пища, не могут дать нам жизнь, что они — источник жизни постольку, поскольку они получены и приняты «ради Бога» и в Боге, как носители Божественного дара жизни.

В мире, воспринимаемом как самоцель, все приобретает самодовлеющую ценность, но, тем самым, утрачивает и всякую ценность, ибо смысл и ценность всего — в Боге, и мир наполняется смыслом только тогда, когда он становится таинством Божественного присутствия. «Естественный» мир, оторванный от источника жизни, это — мир умирающий и, вкушая этой тленной пищи, человек, на деле, причащается смерти. Да и сама наша пища мертва и ее приходится хранить в холодильниках, словно труп.

«Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6 : 23). И жизнь, которую избрал человек — ущербленная и смертная жизнь. Бог показал ему, что вкушение земной пищи, которое человек сам избрал, приведет его в землю, из которой взяты и пища и человек: «Ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3 : 19). Человек утерял подлинную — евхаристическую — жизнь, потерял жизнь самой жизни. Он перестал быть священником мира и стал его рабом.

Согласно библейскому рассказу, произошло это «во время прохлады дня», т.е. ночью. И когда Адам покинул райский сад, его жизнь перестала быть евхаристией — благодарственным приношением мира Богу — с собою, во тьму, он увел и мир. В византийском песнопении, описывающем изгнание человека из рая, Адам сидит перед вратами рая, лицом к нему, и плачет. Это — образ человека в падшем мире...

Отвлечемся на время от темы пищи. Мы начали с нее с одной лишь целью — освободить понятия «сакраментальный», «евхаристический» — от тех напластований объяснений, которыми они обросли за века «школьного» богословия, употребляющего их почти исключительно в рамках противопоставления «естественного» и «сверхъестественного», «профанного» и «священного», т.е. того противоположения религии, с одной стороны, жизни с другой, которое делает невозможным ни преображение жизни, ни осмысление религии. Но «первородный грех» состоит не в том, что человек «ослушался» Бога, нарушил «религиозные правила». Грех состоит в том, что он перестал алкать Бога, перестал свою жизнь опознавать как таинство общения с Богом. Грех — не в пренебрежении «религиозными обязанностями», т.е. религией, а в том, что Самого Бога человек стал воспринимать в категориях «религии», и это значит в противопоставлении Его — жизни. Единственное настоящее грехопадение человека — неевхаристическая жизнь в неевхаристическом мире. Грех человека не только в предпочтении мира Богу, не в нарушении равновесия между духовным и материальным, а в том, что мир сделался миром материальным, тогда как его надлежало претворить в жизнь в Боге, исполненную смысла и духа.

Христианство, однако, благовествует, что Бог не оставил человека в изгнании, не обрек его лишь на тоску по подлинной жизни... Бог сотворил человека «по сердцу своему» и для себя, и вот, сама свобода человека есть усилие понять гложущий, таинственный голод... И эти потемки, эту тоску по потерянному раю. Бог освятил Своим светом. И сделал Он это не только чтобы спасти человека, но и в исполнение предвечного о нем замысла, чтобы мог понять человек — Куда и к Кому извечно зовет его неумолимый голод.

Посланный Богом свет — это Сын Его Единородный, который всегда и неугасимо светил во тьме мира и вот, явлен теперь в полноте Своего сияния. Еще до пришествия Христа Бог обещал Его миру. Об этом обещании свидетельствовали ветхозаветные пророки, но не только они. Мы, христиане, верим, что свидетельством этим, обещанием, ожиданием Христа, так или иначе, пронизана, ими светится всякая истина, сколь бы ни была она частичной и ограниченной. Истина всегда ведет ко Христу и потому, по словам Симоны Вейль, если стремится человек к Истине, то даже и убегая от Христа, он на деле к Нему идет. Так и в длинной, смутной истории религии. Много было явлено таких истин о Боге, истин, в полноте своей, раскрывшихся и вечно раскрывающихся во Христе. Словно всегда, с самого начала, звучала в мире, хотя и заглушаемая, и «сбиваемая с тона», Божественная музыка, полноту которой дано услышать человеку в явлении в мире Иисуса Христа.

Однако, в глубочайшем смысле, христианство означает конец религии. В евангельском рассказе о встрече с Самарянкой у колодца Иакова, Христос не оставляет по этому поводу никаких сомнений. «Господи — говорит Ему женщина — вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», Спаситель говорит ей: поверь, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4, 19—21 : 23). Самарянка задала вопрос о культе, т.е. о религии, а Иисус, отвечая ей, коренным образом изменил сам вопрос. Нигде в Новом Завете христианство не явлено нам, как «культ» или «религия». Ибо религия нужна там, где существует непроходимая преграда между Богом и человеком. Но Богочеловек Иисус Христос разрушил эту стену, ибо возвратил и даровал нам не новую «религию', а новую жизнь.

В ранний христианский период эта свобода Церкви от «религии» в обычном смысле этого слова, давала язычникам повод обвинять христиан в атеизме. Ибо не занимала их ни священная география, т.е. места, где бывал Христос во дни земного Своего служения, ни храмы, ни культы. Они не пускались в паломничества. У «старых» религий были тысячи храмов, тысячи «святых мест», но для христиан все это было в прошлом. Они не нуждались в «рукотворных» храмах: сама Церковь, Тело Христово, собранный народ Божий — были в сознании верующих подлинным храмом. «Разрушите храм сей, — сказал Христос об Иерусалимском храме, — и Я в три дня воздвигну его» — но говорил Он это о храме Тела своего (Ин. 2, 19, 21). Сама Церковь была новым, небесным Иерусалимом — и вера в то, что Христос невидимо приходит и присутствует среди любящих Его была для них достаточной. «Историчность» Христа, конечно, была бесспорным основанием христианской веры, но для верующих важнее «исторической» памяти о Христе был опыт Его пребывания среди них. Таким образом, в Нем был явлен конец религии, потому что он сам был ответом на всякую религию и исполнением ее, утолением всей человеческой жажды Бога, потому что в Нем жизнь, утраченная человеком, была возвращена ему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: