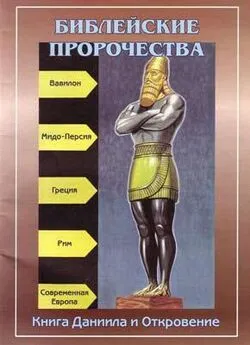

Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э.

- Название:Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Щедровицкий - Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э. краткое содержание

Знаменитая Книга пророка Даниила (VI век до н. э.), входящая в состав Библии, содержит предсказания о всем ходе мировой истории на 3000 лет вперед. В труде Д. В. Щедровицкого - известного отечественного теолога-библеиста, автора фундаментального «Введения в Ветхий Завет», пророчества Даниила подробно исследованы, прокомментированы и соотнесены с событиями мировой истории. Данный труд впервые знакомит читателя с огромным пластом осуществившихся пророчеств. Будучи целостно понятой, Книга Даниила позволяет увидеть общее направление мирового развития, а также узнать о судьбах отдельных стран, народов и религий, сыгравших или призванных сыграть ключевую роль во всеобщей истории. Особый интерес представляют пророчества, относящиеся непосредственно к нашим дням и к ближайшему будущему.

Для широкого круга читателей.

Пророчества Книги Даниила. 597 год до н.э. - 2240 год н.э. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В чем же, по свидетельству пророка, причина невозможности их слияния и нового воссоздания «четвертого царства» – Римской империи? А в самом составе «пальцев»: ведь они «частью железные, частью глиняные» (Дан. 2, 33). Железо здесь, как объяснено выше, означает военно-политическую мощь Рима, подавлявшего любые сепаратистско-национальные движения и все народы «стригшего под одну гребенку». Что же в таком случае символизирует «глина»? Она упоминается в нескольких стихах (33–35, 41–43, 45), из которых целых три (ст. 41–43) специально посвящены описанию «разделенного» царства – «частью крепкого, частью хрупкого» (ст. 38 и 40). Заметим в связи с этим, что о Вавилоне говорится значительно лаконичнее, а предсказания об остальных двух царствах, Персии и Греции, вместились в один-единственный стих (ст. 39). Почему же «разделенному» царству уделено столько места? Если мы сравним между собой хронологические периоды существования всех упомянутых царств, то ясно увидим: первые четыре царства – от Вавилонии до Римской империи – даже в совокупности своей не просуществовали срока, отведенного «разделенному» царству. От Навуходоносора (VI век до н. э.) до разделения Римской империи (395 год н. э.) прошло около 900 лет, в то время как с IV века н. э. до наших дней – около 1700 лет! Это – одна из главных причин столь детального описания «разделенного царства».

Вернемся же к вопросу: что означает «глина»? Интересно, что в арамейском оригинале во всех перечисленных выше стихах употребляется слово ??? <���хаса?ф> – «глиняный черепок», т. е. глина затвердевшая; а в стихах 1 и 43 сказано: ??? ???? <���хаса?ф тина?> — «осколок [сосуда из] глины». Имеется в виду, таким образом, что черепки или осколки чего-то, составлявшего некогда единое целое, смешались с железом и составили ступни истукана.

Из «глины», согласно древнейшим преданиям Востока, были сотворены первые люди. Тело Адама, согласно Быт. 2, 7, было создано Богом из ??? ??????? <���афа?р мин ґ а-адама?> – «частиц [красной] земли», т. е. «глины» (символизирующей земной, материальный субстрат как таковой в совокупности его «частиц» – молекул). Телесный состав человека часто уподобляется в Писании глине:

... Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а Ты – образователь наш... (Ис. 64, 8)

В приведенном стихе Господь именуется двояко: Отцом – по отношению к духу человеческому, от Него «рожденному» (ср. Быт. 2, 7; Евр. 12, 9 – «Отец духов»); и «Образователем» – по отношению к телу («глине»; ср. также Ис. 29, 16; 45, 9; Иер. 18, 6; Иов. 10, 9 и др.).

Поэтому в пророчестве Даниила под «глиной» подразумевается начало личное, индивидуально-человеческое, противоположное обезличивающему «железу» – государственной тирании Рима.

Эта символическая «глина» составляла некогда («в Адаме» – I Кор. 15, 22 и 49) единство, но раскололась на отдельные национальные «личности» – «глиняные черепки», которые, войдя в смешение с общеримским «железом» (сохранившейся государственной идеей, юриспруденцией, воспоминаниями об общем историческом прошлом и т. п.), оказались включенными в состав «пальцев истукана». Итак, «железный монолит» его голеней ослаблен в пальцах сильной примесью чисто человеческого, индивидуально-личностного начала, склоняющего нации и государства к сепаратизму. Откуда же взялась эта «глиняная составляющая», чему обязана она своим существованием? Без всякого сомнения – в первую очередь христианской этике, подчеркивающей ценность человеческой личности, ее индивидуальную ответственность перед судом Божьим. Это нравственное учение противостоит тираническому принуждению, рабовладельческой морали и коллективной ответственности, культивируемым «римской составляющей» того самого «разделенного царства», которое дожило до наших дней.

Обратим внимание на то, что хотя «осколки глиняного сосуда» – это застывшие, в духовном смысле «безжизненные», черепки, их «глиняная», т. е. выпестованная христианским самосознанием индивидуально-человеческая, внутренняя, природа никак не может «слиться», примириться с антигуманной сущностью «железной империи» (хотя попыток принудить «глину» к «растворению» в «железе» было предостаточно: ярчайший тому пример – «Третий рейх» как чудовищный эксперимент по воссозданию Римской империи путем тотальной дегуманизации всех социальных воззрений и институтов). Подчеркнем также, что и исламской этике, наряду с христианской (мы имеем в виду, конечно, гуманистическое направление в развитии мусульманской мысли), принадлежит почетная роль в пробуждении самосознания огромной части населения бывшей Римской империи (главным образом Восточной), в формировании обостренно ответственного взгляда человека (и целых наций) на свое земное предназначение. Не случайно арамейское слово ???? <���хаспа?>, «глина», созвучно глаголу ??? <���хус> – «щадить», «жалеть», «проявлять милосердие».

Вот почему это «неслиянное царство» – «частью крепкое, частью хрупкое» (Дан. 2, 42). О слове ???? <���таки?ф>, «сильный» и «жестокий», применительно к Риму мы уже говорили. Антоним к этому слову – ???? <���тэви?р>, что означает «ломкий», «хрупкий», «непрочный». Непреклонность и решительность, жестокость и готовность ко всем видам насилия, свойственные римлянам, соседствуют у народов, проникнутых началами христианской нравственности, с нежеланием вести себя агрессивно, со стремлением к мирному жизнеустройству. Свойство же глиняных черепков разбиваться при столкновении с железом на мелкие кусочки отражается в последующем разделении европейских, ближневосточных и североафриканских стран на еще меньшие составляющие в результате взаимных войн (которые, казалось бы, должны были приводить к противоположному результату – единению).

В стихе 41 упоминается «глина горшечная» – ??? ?????? <���хаса?ф ди-фаха?р>. Буквально это выражение означает «глина горшечника» (??? <���пэха?р> – «горшечник»). «Горшечником», по отношению к «сосудам глиняным» – созданным Им людям, в Писании именуется Сам Бог (Ис. 29, 16; 45, 9; Иер. 18, 6). В каком же смысле индивидуально-совестливая, подлинно человеческая духовная составляющая «разделенного царства» (символическая «глина») может быть приписана непосредственно Творцу – «Горшечнику»? Да в самом прямом: ведь по Его воле произошло распространение христианства и ислама как духовных сил, инспирировавших «пробуждение человечности» в железном строе бывших римских владений. Другое дело, что «глина» человечности существует в современных обществах в застывшем и расколотом виде – в образе «глиняных черепков», будучи лишена и животворного воздействия Духа Божьего, и необходимого единства. Посему царство и именуется ????? <���фэлига?> —«разделенным» или «разделяющим». Разделены не только «железо» имперского сознания с «глиной» самосознания религиозно-гуманистического, но и отдельные «глиняные черепки», которым до наступления Царства Божьего не дано вновь сложиться в единый «сосуд» – сообщество, утвержденное на истинной, всеобщей религии. Кроме того, и сами вновь образуемые нации и создаваемые ими государства все время пытаются произвести «разделение», разграничение между областями веры и знания, религии и политики, требованиями личной морали и государственными интересами и т. п., что особенно ярко проявляется со времен Ренессанса и Реформации до наших дней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: