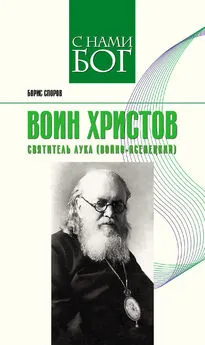

Cвятитель Лука (Войно-Ясенецкий) - Наука и религия

- Название:Наука и религия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс, Православная библиотека `Троицкое слово

- Год:неизвестен

- ISBN:5-222-01795-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Cвятитель Лука (Войно-Ясенецкий) - Наука и религия краткое содержание

К моменту написания апологетических трактатов `Наука и религия` и `Дух, душа и тело` авторитет святителя Луки (Войно-Ясенецкого), хирурга, лауреата Сталинской премии был бесспорен и среди ученых, и среди практикующих хирургов, студентов. Его книги `Регионарная анестезия`, `Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов` и знаменитые `Очерки гнойной хирургии` стали классикой. Но богословский труд `Дух, душа и тело` вызвал неоднозначную реакцию современников — от удивления до возмущения. Страна воинствующего атеизма не могла иначе оценить духовное творчество хирурга с мировым именем. Академик И.А.Кассирский восклицает: `Как могло случиться, чтобы одна и та же рука водила пером при написании глубоко научных `Очерков гнойной хирургии` и религиозной книги о Духе, душе и теле`. Время разрешило недоумения — книга `Дух, душа и тело` разделила счастливую судьбу `Очерков гнойной хирургии` — выдержала множество переизданий, и даже спустя полвека вызывает живой интерес церковных и светских читателей. А вот `Наука и религия` — еще один апологетический труд святителя Луки, в православном издательстве ранее не выходил (впервые он был опубликован в `Очерках гнойной хирургии` в 2000 году). В книге, которую мы сегодня предлагаем читателям, представлены оба духовных сочинения. Вводная часть, содержащая и краткое житие святителя Луки, написана внуком святого архипастыря Владимиром Александровичем Лисичкиным, академиком РАН. Заключительную статью подготовил диакон Андрей Кураев, кандидат философских наук, профессор богословия.

Наука и религия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все христианские злодеяния у нас на Руси совершались не в силу христианской морали, а именно вопреки ей. Сильные мира сего безнаказанно творили свои злодеяния лишь тогда, когда моральное влияние Церкви было слабо и недостаточно. «Побойтесь Бога!» — эта фраза всегда была на устах простых людей, когда необходимо было оказать моральное воздействие на кого-либо. Тем самым христианская религия и гуманистическая мораль практически сплетались в одно.

Колоссальное значение имела евангельская мораль у нас в России во времена крепостного права. Она ковала человеческое сознание, она сеяла в душу забитого крестьянина веру в то, что существует правда, что равенство людей — не пустые бредни и люди действительно равны перед Богом. Хочется привести лишь один штрих, как христианская мораль возвышала свой голос в защиту человеческого достоинства крепостного. Величайший из русских святых Серафим Саровский жил в начале XIX века. К нему при его жизни собирались паломники со всех концов России за наставлениями, помощью, советами. Его влияние на народное сознание было велико. Он был отшельник, аскет, но ему всегда была близка жизнь родного народа. Как истинный христианин, старец не мог не быть горячим защитником угнетенных. Он побуждал гордых помещиков видеть в своих крепостных подобных себе людей. Вот, например, его беседы с сильными мира сего: «Это кто же такая девица с вами?» — спросил он у пришедшей к нему за советом помещицы. «Это моя крепостная девка», — небрежно ответила помещица. «Нет, это не девка, — возразил святой, — а девица, и не только что такой же человек, как мы с вами, ваше благородие, но и лучше нас, потому что у нее чистая душа и доброе сердце. Господь с тобою, мое сокровище!» — сказал о. Серафим, благословляя девушку. А помещицу не благословил. Эти слова Серафима Саровского передавались из уст в уста и разносились по всей стране.

Мы знаем, что в народном сознании чрезвычайно большое значение всегда имела идея Страшного Суда. Все люди, за малым исключением, всегда были верующими, все верили в загробное воздаяние и в вечную жизнь. Верили, что Страшный Суд — это суд над каждым человеком за его моральное поведение в течение жизни. На суд предстанут все, бедные и богатые, знатные и незнатные. И будут благословенны те, кто миловал, любил и спасал человека; прокляты те, кто не миловал, не любил человека, не помогал в беде, горе, нужде. Могло ли пройти бесследно для восприятия человеческим сознанием, когда в храме торжественно и нарочито громко возвещались слова Самого Христа: Идите от Меня, проклятые… ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня. И на вопрос осуждаемых, когда же это могло быть, — также слышались слова Самого Христа: Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне (Мф. 25,41–45).

Это ли не величайшее из всех моральных воздействий, которое могло быть применено в условиях любого несправедливого общества?

8. Идеал человеческого совершенства есть Христос

«Есть только одна нравственность, а именно та, которая дана нам во время оно, Иисуса Христа», — А.П. Чехов.

На грани XVIII и XIX веков во всей Европе и затем у нас в России резко повысился интерес к Евангелию. До XIX века в России не было русского перевода Нового Завета, и тем самым евангельские слова зачастую были недоступны или не в полной мере понятны для всех. Только в 30-х годах XIX века русское общество получило Евангелие на русском языке. Каждый получил возможность читать эту великую книгу и размышлять об истинах, возвещаемых с ее страниц. Результаты воздействия евангельской морали на сознание русского общества и, в первую очередь, передовых людей, были огромны.

«Я читал Библию, — говорит Пушкин, — от доски до доски в Михайловском, когда находился в ссылке, но и раньше много читал Евангелие».

«Есть книга, — писал Пушкин в журнале Современник, — каждое слово которой истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествий мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, и не было бы уже пословицею народа».

Из чистого евангельского источника утоляли свой душевный голод все те, кто в XIX веке стал у нас провозвестником подлинной высокой морали: Белинский, Чернышевский, Добролюбов были взращены на морали евангельской. От этого и совесть у них была чиста, и моральные требования высоки. Впоследствии они отошли от Церкви, но не от евангельского учения. Мораль у них осталась евангельская. Невольно хочется привести слова Герцена: «Евангелие я читал много и с любовью. Я читал без руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к прочитанному. В первой молодости я часто увлекался вольтерианством, любил иронию, но не помню, чтобы когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством; это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».

С исключительным уважением относился к христианству и Добролюбов, называя его «Божественным учением».

«Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь процесс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в сознании ее живых, вечно непреходящих глаголов. Основание Евангелия — откровение истины через посредство любви и благодати. Евангелие отличается тем, что оно равно убедительно, ясно и понятно говорит всем сердцам, всем умам, искренне жаждущим напиться его истинами. Его равно понимает и царь, и нищий, и мудрец, и невежда. Да, каждый из них поймет равно, потому что, хотя один больше, глубже, нежели другой, но все они поймут одну и ту же истину, и еще так, что мудрый, но гордый своею мудростию, поймет меньше, нежели простолюдин в простоте и смирении своего сердца, жаждущего истины, и потому самому отзывающегося на нее», — В.Г.Белинский. В исключительно христианском духе выдержана и вся рецензия В.Г.Белинского на богословские труды магистра Дроздова, где он, как рецензент, все свои рассуждения ведет на основе евангельских текстов. В связи с этим невольно приходит на память и его известное письмо к Н.В.Гоголю, где он также восторженно отзывается о Христе. Но так как это нашумевшее письмо включает в себя и ряд резких выпадов против русского духовенства, то оно обычно используется как аргумент против христианства.

В споре двух литераторов о крепостном праве в России попутно задевается мораль и обличие современного духовенства и его роль в общественной жизни страны. Гоголь, как известно, был очень религиозен и высоко ставил наше русское духовенство. Религиозность Белинского была крайне своеобразна и изменчива. К концу жизни Белинский отошел от Церкви, считая ее опорой кнута и угодницей деспотизма. Необходимо заметить, что слово «Церковь» Белинский употребляет, конечно, не в каком-либо догматическом смысле, а в чисто бытовом, то есть разумеет современное ему духовенство. Но, отойдя от Церкви, Белинский до самой смерти высоко ставил Христа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: