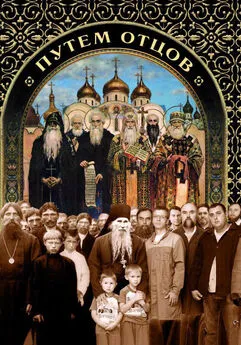

Сергей Фудель - Путь отцов

- Название:Путь отцов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:издательство Сретенского монастыря

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - Путь отцов краткое содержание

Эта глубокая и необыкновенно интересная книга Сергея Фуделя, построенная на Божественном учении святых отцов, поведет читателя по неведомому суетному миру «пути непрекращающегося христианства», «Тайной Вечери учеников Христовых».

Сергей Фудель (1900–1977), сын священника, прошедший путь сталинских лагерей, написал эту удивительную книгу для современного читателя, чтобы каждый мог применить святоотеческое учение о спасении к своей собственной жизни.

Путь отцов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вера Отцов была не «благочестивым настроением» нашего протестантствующего сознания, а слезами покаяния, через которые человек прозревает и видит свет.

«Богатство монаха — утешение, находимое в плаче, и радость от веры, воссиявающая в тайниках ума» (он же, Д II — 713). Это богатство — в полном отказе от себя и в любви к Богу.

«Вера в Бога состоит в том, что если кто предает себя Богу, то уже не имеет власти над собою, но подчиняет себя Его владычеству до последнего издыхания» (авва Иоанн–пророк, В — 395).

Эта благодатная вера святых возводила их к совершенству или к стяжанию еще здесь, на земле, Царства Божия в сердце.

«В Божественном крещении мы освящаемся наитием Святого Духа, но совершенную благодать, как она означается в словах: вселюся в них и похожду (2 Кор. VI, 16), не тогда получаем. Ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами» (преп. Симеон Нов. Бог., Д5 — 31,9).

Чтобы приблизиться к пониманию учения об этом Отцов, необходимо знать об употреблении в Отеческой письменности особой категории терминов: «познание», «ведение», «зрение», «созерцание» Божественного мира или «озарение» (осияние) им.

«Душа никогда не может простертися к познанию Бога, если Сам Бог, по благоснисхождению к ней, не коснется ее и не возведет ее к Себе. И ум человеческий никогда не мог бы настолько востечь горе, чтобы приять некое Божественное озарение, если бы Сам Бог не восторгал его, сколько возможно уму человеческому восторжену быть, и не просвещал Божественными осияниями» (св. Максим Исповедник, Д III — 251, 247).

«Вера есть истинное познание, имеющее недоказываемые начала, будучи удостоверением в вещах, превышающих ум и слово» (он же, Д III — 251, 247).

«Вера есть стяжание неисследимого богатства познания Христа» (преп. Симеон Нов. Бог., Д V — 31, 9).

Понятие «познания» или «ведения» святых для нас почти не познаваемо, так же как многие Апостольские слова. Это не наше умопостижение. Это наверное то познание, о котором говорил Апостол Павел: все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего… чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его (Флп. III, 8, 10). Это есть действительное соучастие в страдании и воскресении Господнем, действительное вкушение любви теми, кто «питается на трапезе Христовой». Мы предощущаем или догадываемся о содержании этого понятия только тогда, может быть, когда читаем молитву перед Причастием: «Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси Божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби, да ликуя возвеличаю, Блаже, два пришествия Твоя». Или другую молитву: «Божиим светом, Твоим Блаже утреннюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети Слове Божий, истинного Бога»…(ирмос 5 песни канона 6–го гласа)

«Познание» или «ведение» есть любовь. Поскольку в истинной вере лежит начало любви, как все бытие будущего растения лежит в его зерне, постольку «вера есть истинное познание». Но только доказывает себя в подвиге, вера возводит человека к совершенной любви — познанию Бога. Только расцветшее растение «познает» солнце и озаряется им.

«Познание… бывает от единого Бога, когда найдет Он ум очищенным от всякого вещественного пристрастия и объятым Божественною любовью» (преп. Федор, Д III — 381). «Вся цель заповедей Спасителя та, чтобы освободить ум от невоздержания и ненависти и возвести его в любовь к Нему и ближнему, от которой рождается свет святого деятельного ведения» (св. Максим Исповедник, Д III — 238).

«Стяжем веру, чтобы придти в любовь, из коей рождается свет ведения» (бл. авва Фалласий, Д III — 337).

«Ведение (есть) всецело любовь» (бл. Диадох, Д III — 69).

«Вера — начало любви; конец же любви — ведение Бога» (авва Евагрий, Д1 — 608).

«Познание Бога означает, что наздавшийся в нем, чрез смиренномудрие и молитву, познан Богом и обогащен от Бога неложным познанием сверхъестественных тайн Его… Любящий Бога и ничего не почитающий достойным предпочтения любви к Богу и ближнему — познал «глубины Божии и тайны Царства Его, как знать надлежит тому, кто Духом Божиим движется и познан от Бога истинным делателем рая Церкви Его» (преп. Никита Стифат, Д V — 169).

Это «познание» или «ведение» есть обожение ума, а не научно–богословская мудрость.

«Ведение называю не мудрость, но неложное познание Бога и Божественного, коим боголюбивый, не влекомый долу страстьми, возвышается к обожению благодатию Святого Духа» (преп. Феогност, Д III — 422).

«Все то, что ум видит без небесного дара и, следовательно, без Духа, ясно приснодвижно дышащего в сердце, — это только его мечты, и сколько бы он ни богословствовал, все это пустые слова, проливаемые на воздух, не пробуждающие, как следует, чувства души: ибо он находится под влиянием слуха и слов идущих извне… а не из сердца, вдохновляемого наитием просвещающего Духа» (Каллист Катафигиот, К — 89).

«Будем же веровать, что и хладный и черный угль ума вашего, позже когда–нибудь или скорее, станет горячим и световидным от прикосновения Божественного огня» (преп. Иоанн Карпафийский, Д III — 101).

«Это то, о чем читаем в другой молитве перед Причастием: «Божественное Тело и обожает мя, и питает. Обожает дух, ум же питает странно».

«Ум человеческий, когда один сам о себе бывает, не сретясь с Богом, тогда уразумевает как обычно окружающее его по силе своей. Когда же приблизится к огню Божества и к Духу Святому, тогда весь всецело овладевается оным огнем Божиим, и бывает весь свет, и там в пламени Духа Святого возгорается, и разливается в божественных помышлениях» (преп. Максим Капсокаливит, Д V — 513). «Ум, очистившийся от всего внешнего и чувства всецело подчинивший себе деятельною добродетелью, неподвижным пребывает внутри сердца, как в центре водружая взор свой. Там, приемля мысленные озарения, как блистания молнийные, собирает он божественные разрушения» (бл. Каллист патриарх, Д5 — 458).

«Деятельною добродетелью порабощается похоть и обуздывается гнев, а ведением и созерцанием окрыляется ум и, вознесшись над всем вещественным, к Богу преселяется и истинное в Нем улучает блаженство» (св. Федор Эдесский, Д III — 371).

Отцы часто, говоря о «познании» или «созерцании», употребляют и этот неясный для нас термин: «деятельная добродетель», или «деяние», «деятельность» или «действование».

«К деятельной добродетели, — пишет еп. Петр, — относятся дела покаяния, пост, бдения, молитвы, дела обращения и спасения ближних, дела милосердия духовного и благотворительности, очищение сердца от пороков и страстей, приобретение смирения и любви» (П).

«Труды деятельной добродетели, — говорит св. Григорий Синаит, — пост алкательный, воздержание несладостное, бдение терпеливое, коленопреклонение утомительное, стояние неподвижное, молитва непрестанная, смирение непритворное, сокрушение и воздыхание постоянное, молчание мудрое и во всем терпение» (Д5 — 256).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: