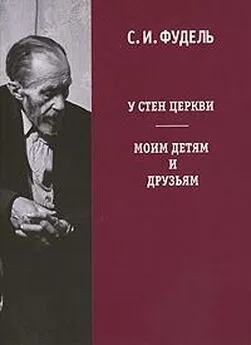

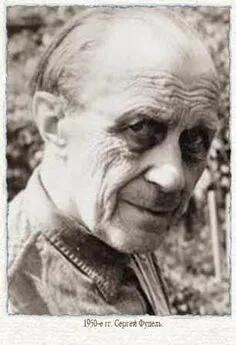

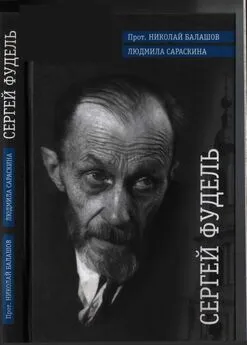

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Приведу несколько строк из воспоминаний об отце одной его близкой духовной дочери.

«Перед первой мировой войной, — пишет она, — о. Иосиф пережил какое–то большое, потрясающее переживание. Об этом мне рассказывала его жена после его смерти (в 1918 г.). Она помнила, как о. Иосиф сидел у углового окна, выходящего на Арбат, и, гладя не перспективу улицы, точно на перспективу истории, говорил о своей потере веры в страну… «Я верил, что русский народ носитель православия. Было, может быть, и ушло». В начале мировой войны 1914 года была мечта о «Кресте на св. Софии» (в Константинополе). Еще до того, как исторически стало ясно, что это неисполнимо, о. Иосиф говорил: «Зачем нам св. София? Кто в нее войдет? Распутин!?»

Дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святость.

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа»(Евр. 12:14).

«Храм Божий свят, а этот храм — вы»(1 Кор. 3:17).

А «кто делает грех, тот от дьявола»(1 Ин. 3:8), т. е. значит, он не от храма, не от Церкви, пока не покается. Для постоянства бытия в Церкви необходимо постоянство покаяния. Вот с какой стороны проливается свет на необходимость для всех постоянной покаянной молитвы. «Согрешил на Небо, и пред Тобою, Господи; приими меня в число наемников Твоих».

Любовь есть качество воли, или, как говорил святитель Николай Кавасила (XIV век), «добродетель воли». Бог ждет от нас только этой нашей воли к Нему, т. е. любви, и дает Себя не за дела их и подвиги, в порядке какой–то оплаты, а только за эту волю — любовь, за возжелание Его бытия, за волю к жизни. Бог–любовь ждет любви, а потому ждет воли. Человек весь в путах первородного греха и сам по себе ничего не может сделать, чтобы обрести Бога, т. е. свое спасение, кроме того, чтобы возжелать Его, потянуться к Нему своей волей. И Бог, видя эту свободную волю, дает человеку помощь Своей благодати, через которую и приближает его к Себе и совершает в нем все его благие дела. Не человек совершает своей силой, но благодать Божия — ради человеческой воли, т. е. ради любви, обнаружившей себя попыткой — «трудолюбного делания» в подвиге.

Именно на этом основано учение Церкви о спасении человека даром, за смиренную веру, а не в виде вознаграждения, как учит Рим. Подвиг есть только обнаружение или признак благой воли — любви к Богу. Духовный труд совершенно обязателен, но все, что человек обретает, это не его, но Божие, и обретает он не через труд, но по милости Божией. «Хотя бы мы взошли на самый верх добродетели, но спасаемся мы все же по милости» (св. Иоанн Златоуст).

Это одна из самых поразительных и самых радостных антиномий христианства.

Радостно осознавать, наконец, что ты — ничто, и что «все от Него, Им и к Нему. Ему слава во веки!»

«Не любите мира»(1 Ин. 2:15). «Так возлюбил Бог мир»(Ин. 3:16). Не то примечательно, что здесь мы видим выражение закона противоречий христианского познания, а то, что эти две противоречивые фразы о любви и нелюбви написаны одним и тем же апостолом любви.

Сущность этого закона антиномий хорошо раскрыта Флоренским. Противоречие реально, но оно также (или даже более) реально разрешается в единстве благодати, в которую погружается человеческий разум в Церкви.

Вот еще пример противоречия. Ап. Павел в послании к Титу пишет: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости»(3:5). Тут, как будто чисто лютеранское спасение только верой, без необходимости подвига и «добрых дел». Но через один стих апостол добавляет: «Чтобы, оправдавшись Его благодатию… уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам»(3:7—8). На единстве этого противоречия, неразрешимого для Запада, стоит вся дивная высота православных святых.

«Не надейся на себя: все благое, совершающееся в тебе, есть следствие милости и силы Божией» (преп. авва Исаия). Это постоянная формула аскетики.

«Подвизайся… Когда же сможешь перейти страну страстных помыслов, не окажись неблагодарным, не признав в сем дара, свыше тебе данного, но исповедуй с апостолом, говоря: «не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною»(1 Кор. 15:10) сделал сию победу» (преп. Иоанн Карпафийский).

Очищение человека от греха — это его просвещение Светом Невечерним Божиим, и оно совершается не по заслугам человека, не потому, что он живет в подвиге, хотя должен жить в подвиге, а «паче ума», или «священнотайно».

«Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством сященнотайно» (Антифон гл. 4).

Тем молодым христианам, которые по религиозной молодости бросаются искать внешнее, например, акафисты, хочется сказать: «Ищите прежде Царства Божия», а тогда может быть, приложатся вам и акафисты. Акафисты найдут и на этом успокаиваются, а нам заповедано искать общения с Господом и общения с людьми.

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Монашество это не одежда, (даже!), не пострижение, но божественное желание и небесное житие».

Такое житие нам и во сне не приснится, но «божественное желание» мы все должны иметь, желание божественного веяния Святого Духа. Только это и есть цель христианства, и беседа преп. Серафима «о цели христианской жизни» раскрывает нам эту истину, зовет, сметает с пути обман внешности и холодного самозамыкания в себе, утверждает единственную и постоянную нашу задачу: соединение с Господом, богообщение.

Сейчас многие люди пишут стихи, технически гораздо более совершенные, чем стихи Пушкина или Блока. И в то же время все знают, что у нас нет ни Пушкина, ни Блока.

В богословии происходит примерно то же: многие стали грамотно богословствовать, умело и профессионально, т. е. совершенно бесстрашно говорить о «гнозисе» [4] Гнозис — религиозно-философский термин, обозначающий особое духовное знание и познание, доступное избранным мистически просветленным личностям.

и «аскезе», «энергиях» и «преображении», «соборности» и «уединенности», «катафатической» [5] Катафатическое богословие — совокупность теологических принципов, постулирующая познание Бога через понимание того, чем он является.

и «апофатической» [6] Апофатическое богословие — богословский метод, заключающийся в выражении сущности Бога путём последовательного отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых.

традиции. Все слова вроде бы правильные, но иногда так томительно бывает их послушать. Богословие можно ввести в салон, а его надо вводить в подвиг молитвы и в простоту любви.

«Чтение тонких исследователей о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление» («Патерик»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: