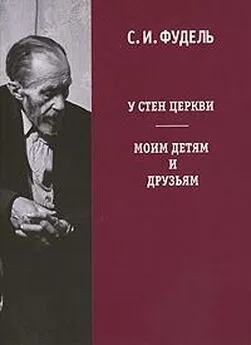

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Недавно среди писем старца–епископа и его духовной дочери, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях, я прочел такое место: «Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть перед Искупителем всю душу, обремененную грехами многими, и с души, как бремя скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.» (М.М. Серг. посад, 1915, стр. 36).

Последние 15 слов целиком принадлежат Лермонтову, но они, очевидно, так были духовно нужны для этого места письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, и они же мои слова, и слова всякого, ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха.

В храм вошли два мальчика: одному лет шесть, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, и старший водит его, как экскурсовод. Вот и Распятие. «А это чего?» — замирает младший с широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно: «А это — за правду».

О преп. Сергии говорится в акафисте, что он «во плоти жил духовно, на земли небесно, с человеки пребывал ангельски, в мире — премирно».

Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру своих сил жить «в мире премирно», «на земле небесно».

Но надо осознавать отдельность мира от Церкви: мы не имеем права не знать, что мир не хочет Церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть Завещание. В ней о Церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира.

«Духа истины мир не знает, а вы знаете»(14:17)… «Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня»(14:19)… «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир»(15:19). «Вы восплачете, и возрыдаете, а мир возрадуется»(16:20)… «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир»(16:33).

Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру.

Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. «Иуда не Искариот говорит Ему: Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим»(14:22—23). Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечери так явно утверждал Себя главою не мира, а только Церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о «явлении миру». В мире созидается «обитель» Церкви, и в ней и через нее будет «явление Христа» миру.

Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно, призывается в Церковь, хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал Церковью. Но мир — мы видим — хочет остаться самим собой.

Писать можно много о всех дорогих людях, о всех живущих в памяти сердца. Но не лучше ли замолчать, чтобы они не ушли куда–то дальше, потревоженные, может быть, так сказанным словом? Слишком драгоценна эта память, это несение в себе живых людей.

Но я не могу скрыть свою благодарность всем тем, кто так или иначе, случайно или неслучайно, много или мало приоткрывал мне в течение жизни — дверь в Церковь.

Потому и страшно жить, что все меньше в мире этих приоткрывателей дверей, что все меньше праведников. Как сказано: «Спаси меня, Господи, яко оскуде преподобный».

О. Александр Ельчанинов пишет: «Главная ошибка современной молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, которую они в данном своем состоянии могут усвоить себе. Христианство есть жизнь».

Иногда наблюдаешь: чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство: — «такое богатство мышления после скудости материализма!» — но вот проходит время, и, не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей своей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне Христианства. К одному Валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне св. Иоанн Кронштадтский и сказал: «копай глубже», т.е. доберись в темноте души до какого–то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: «Копайте глубже».

Варсонофий Великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо «беречь глаза», так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между нами и Отцами огромная, но и солнце отражается в «малой капле вод». По закону какого–то уподобления подвижнически советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере.

«Непрестанно молитесь» — это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии «сердечности» молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной, или неизменяемой, молитвенной искренности к Богу, Он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания.

Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть–Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой–то форменной одежде, в «галунах», и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы.

Матушка Смарагда говорила про себя: «Я нерадивый монах. И спасаться мне нетрудно: на работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойди спасись на торчке, среди мира, как все другие живут».

Так что «монастырь в миру» есть христианство «на торчке». Звучит не благолепно, но так, как есть.

Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве.

После того, как мы оканчиваем молиться, или, отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, т. е. по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла: мы только что очень много раз сказали: «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворительно и устало вздыхаем и совсем в общем не считаем, что нас надо «помиловать». Прерывность молитвы может создать черноземную почву для гордости.

Затем в нас возникает какая–то особая после–молитвенная беспечность («я помолился, теперь все в порядке»), от которой начинаются все те после–молитвенные искушения, о которых без конца предупреждают Отцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: