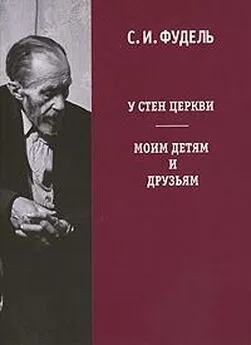

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О, Господи! Как совершенны

Дела Твои, — думал больной, –

Постели, и люди, и стены,

Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу

И плачу, платок теребя,

О Боже! Волнения и слезы

Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным Твоим сознавать…

Для меня это звучит так же, как слова умирающего Златоуста: «Слава Богу за все».

Об обрядовом рефлексе я вспомнил, когда прочел слова преп. Ефрема Сирина об исповеди:

«Если один обычай влечет тебя к Врачу, то не получишь здравия… Премилосердный требует любви от того, кто хочет прийти к Нему, и если приходящий приносит любовь и слезы, то Он даром приемлет дар (прощения)» (Творения, 3 издание., стр. 208—209).

Чистота и святость достигаются через покаяние. «Раскаянность есть уже степень святости» , — говорил о. Александр Ельчанинов. Завершая таинство исповеди, священник, покрывая епитрахилью голову кающегося, произносит молитву: «Приими и соедини его (кающегося) Святой Твоей Церкви». Эту молитву воцерковления он произносит над нами всегда, даже если бы мы исповедовались ежедневно. Мы ежедневно грешим и поэтому ежедневно требуем очищения и соединения с Церковью через покаяние.

Живя вне покаяния, мы живем вне Церкви. У нас «положено» священникам раз в году исповедоваться у назначенного по благочиниям духовника. Многие священники относятся к этому чисто формально, и, если уже нельзя совсем уклониться, то делают это только исполняя Устав и обычай. Получается, что люди, имеющие наибольшую нужду в очищении и святости, сами себя ставят вне пути, ведущего к ней. У них, видите ли, лежит в столе «ставленная грамота», как все покрывающий патент.

Я говорю не об исключениях, а об общей массе. Исключений я видел, слава Богу, достаточно. В Глинскую пустынь в 50–х годах постоянно приезжали священники и духовники к старцам. Сейчас ездят некоторые в Лавру, в Печеры. Помню, что после смерти о. Иоанна Быкова, личного духовника о. Николая Голубцова, он настойчиво искал себе в Москве нового духовника.

Благодать действует в свободе человека и свобода в благодати, они, по выражению еп. Феофана Затворника, «взаимовходны».

Поэтому весь процесс спасения каждого человека совершается «неразлучным действием обеих сил» (Бог. Энц., 1901, т. 2, стр. 649).

Свобода человека выражается в его самоопределении к Богу, которое благодаря первородному греху, неизбежно принимает форму борьбы за свое спасение от греха, форму подвига.

Подвиг есть акт человеческой свободы, определивший себя к Богу. Но, если, свобода и благодать «взаимовходны» и «неразлучны», то, очевидно, при оскудении подвига, «оскудевает» и благодать, — удаляется от ленивого раба. Наличие в данный момент в человеке дара той или иной благодати удостоверяется не документом, но истинным присутствием в нем благодатного огня.

Можно иметь документ о том, что благодать когда–то была дана, но сейчас не иметь благодати. Апостол ясно говорит, что огонь благодати надо «возгревать», то есть поддерживать. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение»(2 Тим. 1:6).

Преп. Симеон Новый Богослов пишет:

«В том, кто получил благодать, она или умножается, если он подвизается, или умаляется, если понерадит; и если это нерадение продолжится, то мало–помалу она и совсем в нем оскудеет и оставит его совершенно пустым. Оставит, а он долго еще будет думать, что имеет ее…». «Покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет». «…которые не прияли света Его, не прияли еще благодати… Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи, или иереи… Все они еще во тьме сидят и во тьме ходят…». «Но, говорят, ведь такова власть иереев, (вязать и решить). Знаю это и я, что она есть достояние иереев, но не просто всех иереев, а тех, который священнодействуют евангельски, с духом смирения, и живут безукоризненною и добродетельною жизнью… тех, говорю, иереев, которые каются, плачут день и ночь с совершенным смирением… и много плачут о чужих грехах… тех, которые… ходят Духом и никакой похоти плотской не совершают… Таких достояние — вязать и решить, священнодействовать и учить, а не тех, которые принимают только от людей избрание и рукоположение» («Слова». Вып. 1, М., стр. 464—467; Вып. 2, М., 1890, стр. 318, 319, 322—323).

Отец Нектарий Оптинский говорил: «Мария Египетская в пустыне была по любви», то есть любовь двигала ее подвигом.

Монашество как истинный подвиг любви уже давно оскудело, и тот дух оскудения — омертвения в форме — перешел и к современным нам остаткам монашества в России. Иногда удивляешься: сколько холода в мире, такой в нем холодный сквозняк, а мы этого холода еще от себя добавляем!

Недавно слышал замечание одной молодой девушки–монахини в связи с разговором о возможности зайти кому–нибудь из православных в католический храм. «Православный, если зайдет — осквернится», — твердо сказала она. А я подумал: «Иисусе, теплото любимая, помилуй нас!»

И вот, в то же самое время, когда из среды этих самых монашествующих вдруг, как чудо, возникают настоящие подвижники любви, ученики Христовы, то именно они, а не миряне, делаются светильниками света, делаются вождями людей.

Тот, кто не понимает монашества, не поймет и первохристианства.

Епископ Феофан Затворник говорил, что молиться только по написанным молитвам — это то же, что говорить на иностранном языке по так называемым «разговорникам». Он, как и многие Отцы, учил, что надо искать свои слова для молитвы. Но это для нас возможно (если, конечно, не иметь в виду искусственное составление каких–то «своих» слов), наверно, только тогда, когда захлестнет горе со всех сторон, — тебя или друга. Вот тогда уж не замолишься, а просто закричишь к Богу. Не «спаси, Господи!», а «молю же Тебя, Господи, спаси!», «Согрей сердце его, Господи!», «Пожалуйста, Господи, приди к нему и утешь, я изнемогаю от скорби за него». Но дерзновение молитвы рождается только в дерзновении любви. Вот почему Макарий Великий говорил, что «молитва рождается от любви».

В том, что «молитва рождается от любви», и вся тайна и все объяснение молитвы. Можно прочитывать множество акафистов и тысячи раз перебирать за день четки, но, не имея любви, т.е. скорби о людях, еще не начать молиться. И так «не начать» можно всю жизнь. Поэтому Антоний Великий говорил: «Возлюбим скорбь, чтобы приобрести Бога». Он не говорил: «будем искать скорбь», но возлюбим ее, потому что, хотим мы этого или нет, — она есть чаша, подносимая нам Христом, и в этой чаше мы приобщаемся молитве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: