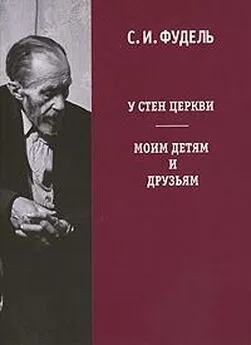

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Священное Предание и есть это божественное просвещение, — и уже данное, и вновь даваемое Церкви всегда, ныне и во веки веков.

Но, кроме этого Предания с большой буквы, в ограде Церкви есть еще много преданий с маленькой, к которым относится совокупность разных обычаев поместных, областных и даже приходских церквей: иногда хороших, иногда менее хороших или даже просто плохих обычаев. Благодушно можно терпеть даже и плохие обычаи, но не надо возводить их к апостолам, то есть к Священному Преданию Церкви, которое может жить в разных формах: и в простоте, и в сложности церковного обряда, — но которое всегда едино в своей духовности. Эта Святыня Предания есть постоянное, вечно новое водительство Церкви Духом Святым.

Вот простота апостольского служения литургии в Троаде, в доме ученика: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба… Павел, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел». Он «поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме»(Деян. 20), где, как он знал, его ждали мучения и тюрьма. И вот иная литургия, совершаемая в богатстве и в покое XVIII или XIX века, скажем преп. Серафимом, Тихоном Задонским или Иоанном Кронштадтским. На престоле драгоценные металлы, разнообразен в веках созданный обряд, поются молитвы, совсем не известные в апостольское и послеапостольское время. И вот, разве не видим мы, — не смея поднять глаз, — что и багряный шелк и парча, и серебро на престоле пронизываются все тем же драгоценным лучом апостольской благодати, точно сама материя их претворяется в нетление, точно мы никуда не уходили из первохристианства. Вблизи от святых всех веков мы ходим по земле Первоначальной Церкви. «Дух дышет, где хочет».

Но Церковь не только онтологически пребывает в Троаде, но и исторически идет к ней, и как важно нам осознать, с одной стороны, эту «одинаковость» Троады и Сарова, а с другой, то, что Троада — это и начало и конец церковного пути, начало и конец церковной истории.

У матерей бывает тяжкая скорбь в случае рождения мертвого ребенка. Один благоговейный священник дал мне две молитвы о них:

1. «Помяни, Человеколюбче Господи, души младенцев Твоих, кои умерли в материнской утробе и потому не приняли святого крещения. Окрести их Сам, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченно Твоею благодатию. Аминь.»

2. (Молитва матери). «Господи, помилуй чадо мое, умершее в утробе моей. За веру и слезы мои и ради Твоего милосердия Твоего не лиши его света Твоего Божественного».

Здесь же запишу и молитву о самоубийцах, которую давали Оптинские старцы:

«Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имя), и аще возможно, помилуй его. Не поставь мне во грех молитву сию, но да будет Святая Воля Твоя».

То, что страх Божий от веры, а не наоборот, т.е. что вера от страха, или «со страха», как думают некоторые боязливые, видно хотя бы из этих слов: «Да возвеселится сердце мое боятися имене Твоего»(Пс. 85). Веселиться можно только от радости, или, что то же, от любви. Страх Божий есть «начало премудрости», но не начало веры. Начало же веры — любовь. Вне любящей веры мы остаемся с верой бесовской, ибо и «бесы веруют и трепещут» , т.е. имеют страх. «Мы же веруем, потому что любим Бога» (свящ. Ал. Ельчанинов)

О страхе Божием, даже в его первоначальном «обучительном» смысле, надо говорить только в неотрывности от любящей веры, или, по слову апостола, от «веры, действующей любовью», т.е. так, как это дано в молитве Василия Великого: «Пригвозди страху твоему плоти наши и любовию Твоею уязви души наши». «Где нет любви, там нет веры» (св. Тихон Задонский), а значит и нет истинного страха Божия, рождаемого верой.

Есть разные «страхи».

Блаженный Диадох так пишет о необходимости особой заботы в отношении наших невольных, иногда для нас неведомых грехов. «Если мы не будем достаточно них исповедоваться, то во время исхода нашего страх неопределенный найдем в себе». «А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастным никакому страху: ибо кто тогда будет в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих и есть» (Добротолюбие, т. 3).

Я знал молодого священника, который в наше время посещал больных умирающих в больницах для их причащения. Всякий поймет, сколько для этого требуется мужества веры. В плане человеческом такой священник мог это делать только потому, что не имел длинных волос и бороды и был вполне по–мирскому одет. Это — «священник–воин». А вот бывают и такие. Я стоял по одному поручению о. Николая Голубцова в приемной архиепископа Макария. Приходили и уходили разные люди и священники. Потом, смотрю, пришел еще один посетитель: великолепный плащ и шляпа, такой же костюм, лицо почти Дориана Грея. Но главное было в походке и в глазах: такая чуть презрительная уверенность, такая легкость умения вести себя. В левой руке его был желтый громадный портфель. Ну, думаю, это не иначе, как журналист или заслуженный мастер спорта. И вдруг вижу: он снимает плащ, вынимает из портфеля рясу и священнический крест и начинает не спеша все это на себя надевать. Я ждал, замирая, что из этого портфеля он вытащит теперь черную византийскую бороду.

Так что, перефразируя Колю Красоткина, можно сказать, что «батюшки бывают разные».

Надо смотреть не на бороду и не на отсутствие ее, а на глаза и на походку.

В одном приходе крестили мальчика лет 5—6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил: «Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке».

Говоря о темном двойнике Церкви, я говорю не о конечной судьбе людей, которая так же неизвестна, как до распятия была неизвестна судьба «благоразумного разбойника».

Помню, о. Владимир Криволуцкий мне рассказывал, как его однажды позвали причащать умирающего, который за много лет перед этим снял сан священника. «Когда я, — рассказывал о. Владимир, — поставил на столике у кровати дароносицу и все приготовил, умирающий вдруг чуть приподнял голову, точно потянувшись к столику и вдыхая запах святыни, сказал: «Боже, Боже, чего я себя лишил!»

Человек может не нарушать своей православности, т.е. своего благоговения перед Церковью, если он, встретившись с той или иной ошибкой того или иного святого, осознает эту ошибку. Но он нарушит свое православие, если будет намеренно эти ошибки искать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: