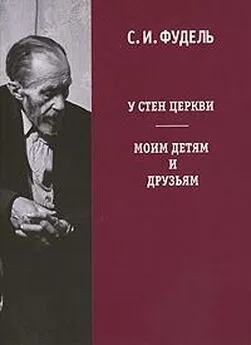

Сергей Фудель - У стен церкви

- Название:У стен церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–85887–322–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Фудель - У стен церкви краткое содержание

В жизни каждого православного человека обязательно была книга, статья, выписка, конспект, глубоко повлиявшие на его жизненный выбор, на серьезный, решительный шаг идти по жизни за Христом, невзирая ни на человеческое мнение, ни на жизненные обстоятельства, ни на всю при трудность пути. Для многих такой путеводной звездочкой стала работа С.И. Фуделя «У стен Церкви», впервые опубликованная в самиздатовском сборнике «Надежда», издававшемся под редакцией З.А. Крахмальниковой. Мы публикуем ее с небольшими сокращениями в надежде на то, что эти теплые невыдуманные слова помогут многим нашим современникам обрести тот духовный свет, который так трудно разглядеть новоначальному христианину в современной церковной действительности.

У стен церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В пустыне видней вечность, а еп. Игнатий (Брянчанинов) говорил, что нам надо « всмотреться в вечность, прежде вступления в ее неизмеримые области».

Умирала одна праведная деревенская старуха и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет шести: «Дай попить». И, когда подали ковшик, то услышали пение: «Тело Христово приимите».

Отец Серафим (Батюгов) говорил: «Если негде будет вам причаститься, а вы будете чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причастием «правило» и после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие».

В зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них добровольно приехали его келейник–монах и еще один «вольный», юноша лет 20–ти, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания: ни с кем ни о чем никогда не говорил, а, когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа, и незадолго пред этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой–то веселостью, как у отца Алексея Мечева, глаза. Ходил он босой, в длинной холщовой рубахе без пояса. Один раз он у меня ночевал. Я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, «стуча веригами», как в «Детстве и Отрочестве», а он вместо этого знаком спросил меня о чем–то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери, и, зная что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг: «Подвижники благочестия XVIII и XIX веков». Вот, — думал я по глупости, — он обрадуется». А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался.

Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают.

Один Валаамский иеромонах (Спиридон) учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося в молении и в заступлении Богородицы: «Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас».

Нас — погибающих.

Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил: «Не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова. Апостол Павел сказал: « Всяким молением и прошением молитесь на всякое время духом». Об этом же учит и еп. Феофан Затворник.

В 20–х годах в одном подмосковном храме кончилась литургия. Все шло, как обычно, и священник сделал завершающее благословение. После этого он вышел к народу на амвон и начал разоблачаться. В наступившей тяжелой тишине он сказал: «Я двадцать лет вас обманывал и теперь снимаю эти одежды». В толпе поднялся крик, шум, плач. Люди были потрясены и оскорблены: «Зачем же он служил хотя бы сегодня». Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы вдруг на амвон не взошел какой–то юноша и сказал: «Что вы волнуетесь и плачете! Ведь это всегда было. Вспомните, что еще на Тайной Вечери сидел Иуда». И эти слова, напомнившие о существовании в истории темного двойника Церкви, как–то многих успокаивали или что–то объясняли. И, присутствуя на Вечери Иуда не нарушил Таинства.

Эти слова многое объясняют, но они не снимают с нас ни скорби, ни страха.

Один подмосковный протоиерей мне рассказывал: «Совершаю литургию. Направо от меня два неслужащих сегодня священника, один из них настоятель, налево — дьякон с членом двадцатки. Направо — передача какого–то анекдота, налево — спор о церковном ремонте. Приблизилось «Тебе поем», и я не выдержал: «Отцы! Да помолчите же, я так не могу!»

Можно было бы привести повсеместные тяжелые факты — или явного греха, или неверия, или равнодушия и формализма в среде духовенства. Ведь все это происходит не в какие–то далекие времена «Бурсы» Помяловского, а в те самые годы, когда руководство Русской Церкви так смело говорит о ее духовном благополучии.

Рядом с никогда не умирающей жизнью Христовой Церкви, в церковной ограде всегда жило зло, и на это надо иметь открытые глаза, надо всегда знать, что «рука предающего Меня со Мною на трапезе». Иоанн Златоуст не боялся осознать и говорить о духовной болезни своей местной Церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не узнав духа убивающего, не узнаешь Духа Животворящего. Только по причине прямых противоположностей Добра и Зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно и ту, и другую».

А для Церкви теперь такое время, когда особенно важно, чтобы зрение христиан было ясное, чтобы они могли «узнать и ту, и другую».

О. Валентин Свенцицкий, с одной стороны, был как бы обычный семейный священник, с другой, опытный учитель непрестанной молитвы. Это поразительный факт, что еще в 1925 году, в центре Москвы этот человек вел в приходских храмах свою горячую проповедь великого молитвенного подвига. Он много сделал и для общей апологии веры, но главное его значение в этом призыве всех на непрестанную молитву, на непрестанное горение духа.

«Молитва, — говорил он, — воздвигает стены вокруг нашего монастыря в миру».

Он же выразил в краткой формуле разрешение всей сложности вопроса о внутреннем церковном зле. «Всякий грех в Церкви, — сказал он, — есть грех не Церкви, но против Церкви». Отсюда понятно, что церковный раскол по мотивам упадка нравственности, уже не говоря о других мотивах, есть прежде всего религиозная глупость, недомыслие. Все искаженное, нечистое, неправильное, что мы видим в церковной ограде, не есть Церковь, и для того, чтобы не иметь с этим общения, совсем не надо выходить за ее ограду, нужно только самому в этом не участвовать. И тогда будут исполняться слова: «Для чистого — все чисто».

Церковный раскол есть не только глупость, но и гордость. Первый значительный раскол (монтанизм [1] Монтанизм — религиозная христианская секта, возникшая во II веке; основатель ее бывший языческий жрец Монтан из Фригии, выдавал себя за Параклета (Духа-Утешителя, обещанного И. Христом) и проповедовал живое общение с Божеством помимо иерархии и обрядов; М. осужден на первом вселенском соборе в Никее (325).

во II веке), утверждал, что откровение Святого Духа, имеющееся у Церкви, недостаточное, а вот теперь мы (монтанисты) ждем его полноты. Значит, у них был не просто дисциплинарный раскол в целях усиления внутрицерковной чистоты и дисциплины: в постах, в браке, в принятии падших, — но и отрицание духовности Церкви, с приписыванием этого состояния только себе. По существу, так же мыслят и наши старообрядцы. Что касается нравственного критерия как повода к расколу, то недопустимо из мистического факта делать рационалистический, административный вывод: по каким–то внешним признакам расслаивать верующих на «святых» и «не святых», кои подлежат извержению. Кто видит в нас наши внутренние пороки: гордость, злобу, лицемерие, неверие, холод? Где тот критерий святости, который был бы нам дан столь явно, что мы могли бы совершать им некий нравственно–химический анализ?

Интервал:

Закладка: