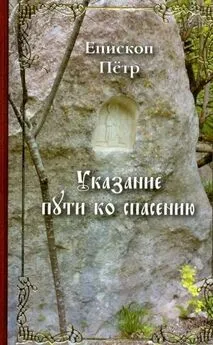

Епископ Петр - Указание пути ко спасению

- Название:Указание пути ко спасению

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Епископ Петр - Указание пути ко спасению краткое содержание

Имя епископа Петра (Екатериновского), ныне незаслуженно забытое, по праву можно поставить в один ряд с именами святителей Филарета (Дроздова), митрополита Московского, святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского, святителя Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. Книга епископа Петра «Указание пути ко спасению» до революции издавалась несколько раз Оптиной пустынью. Это свидетельствует о том, какое значение в деле духовного становления христианина придавали книге Оптинские старцы. Современники писали: «Такие труды, как "Путь ко спасению" епископа Феофана и "Указание пути ко спасению" епископа Петра, наряду с "Невидимой бранью" Никодима Святогорца, должны быть настольными книгами пастырей».

Указание пути ко спасению - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если подвижник благочестия находится на середине духовного испытания, то заставляют его некоторым образом вести себя смиреннее или немощь телесная, или неосновательная вражда людей, не расположенных к любителям правды, или нечистые помыслы. Когда же ум весьма удовлетворительно и ощутительно озарится святою благодатью, тогда душа имеет смирение как бы естественное. Ибо она, будучи питаема благодатью Божиею, уже не может надмеваться тщеславием, хотя бы непрестанно исполняла Христовы заповеди, и почитает себя ниже всех, ибо приобщилась Божественной кротости. Смирение первого рода обыкновенно сопровождается скорбью и печалью; последнее, напротив, радостью и мудрым стыдом. Потому первое приобретают находящиеся, так сказать, в середине подвигов; последнее, напротив, ниспосылается приближающимся к совершенству. То часто препинается земными благами, а сие, хотя бы все царства мира были предложены ему, не прельщается ими и не чувствует нисколько действия страшных стрел греха. Ибо будучи совершенно духовно, оно не знает мирской славы. Подвижнику необходимо через первое вступить в последнее. Ибо если благодать не испытает в первом приумножением научительных страданий и не умягчит наперед свободы нашей, то не даст нам и многоценности последнего [229] Добротолюбие. Ч. 4, § 95.

.

Святой Иоанн Дамаскин для приобретения смирения советует не обращать внимания на грехи других, не подмечать слабостей, недостатков в других, никого не подозревать ни в чем худом, напротив, все обращать в добрую сторону, слабости извинять, помня о своих слабостях, никого не презирать, почитать себя грешным более других; также совершение всякого доброго дела приписывать помощи Божией, а не своей ревности, трудам; во всех поступках соблюдать простоту, безыскусственность и постоянно молиться Богу, чтобы Он просветил нас, омраченных, чтобы нам видеть свои слабости и грехи, и даровал нам чувство смирения [230] Творения отцов Церкви. Кн. 4.

. Один брат спросил авву Крония: «Чем человек достигает смиренномудрия?» «Страхом Божиим», — отвечал старец. Брат снова спросил его: «Как же человек приходит в страх Божий?» «По моему мнению, — сказал старец, — человек должен отрешиться от всего, предать тело свое труду и всеми силами держаться памятования о смерти и о суде Божием» [231] Достопамятные сказания. § 3.

.

Короче сказать, средства к приобретению смирения суть:

размышление о нашей зависимости от Бога, без помощи Которого мы ничего доброго не можем сделать и приобресть;

рассматривание своих недостатков, слабостей, грехов, ничтожества тех предметов, особенно внешних, каковы: мирское образование, чины, богатство, знатность рода, красота и т. п., которыми люди гордятся, и рассматривание великих подвигов и добродетелей святых угодников, в сравнении с которыми наша жизнь, качества и дела ничего не стоят;

памятование о гибельных следствиях гордости, которая сама есть великое падение и погубляет все добродетели; потому Бог больше всего отвращается от гордых, оставляет их, даже противится им, попускает им впадать в самые тяжкие пороки и посрамляет их;

старание исполнять вообще все заповеди Божии и особенно понуждать себя к снисканию смирения во всем — в образе мыслей, в желаниях, поступках и во всем поведении; не выказывать себя ни в чем, не отличаться от других;

послушание старшим (духовному руководителю и начальствующим) с отвержением своей воли и своего умствования, безропотное терпение приключающихся ежедневно искушений и скорбей, укорение себя во всем;

усердная молитва к Богу, чтобы Он научил нас смирению, даровал нам видеть свои недостатки, грехи и иметь смирение.

Глава шестая

О воздержании

Воздержание состоит в ограничении наших чувственных, инстинктивных потребностей поддерживать свою жизнь и здоровье употреблением пищи и питья и сохранять, распространять свой род посредством брачного союза, другими словами, в отречении от чувственных удовольствий. Обуздание чувственности прежде всего требует, чтобы мы воздерживались от удовольствий непозволенных, а потом — чтобы и позволенными удовольствиями пользовались умеренно, с чистым намерением, без пристрастия к ним, остерегаясь, как бы не допустить чего-нибудь противного воле Божией и нашему спасению. Без этой осторожности можно погрешить и в позволенных удовольствиях. Но в настоящем растленном состоянии нашей природы как трудно избежать излишества и злоупотребления! Потому советуют и позволенными удовольствиями и благами пользоваться с крайней осторожностью, а от иных лучше и вовсе воздерживаться. Никто легче не побеждает искушений, как привыкший к победам над своими склонностями, к ограничению своих прихотливых желаний.

Степеней воздержания в отношении строгости или меры употребления бывает много. По разнообразию предметов удовольствий, от которых воздерживаемся, разные бывают и добродетели: в рассуждении пищи и питья — умеренность до строгого поста, трезвость; в рассуждении полового вожделения — целомудрие, девство, которое для сохранения чистоты души и тела требует подавлять не только похоть, нечистые ощущения плоти, но и нечистые мечты. Воздержание должно простираться даже на самый дух — на отсечение желания даже духовных утешений, сердечных услаждений, которые строгие подвижники называют духовным прелюбодейством, когда кто слишком жаждет их, из-за них только хочет заниматься делами благочестия, служить Богу, а не для угождения Ему, а не получая их, ослабевает в подвигах благочестия или и вовсе оставляет дело Божие.

Глава седьмая

О терпении и кротости

Как от удовольствий и всех приманок их надобно воздерживаться, удаляться, чтобы не привязалось к ним сердце, так и при встрече неудовольствий надобно обуздывать раздражение чувств, чтобы сердце не отвращалось от них до ненависти, которая есть гибельная болезнь души. Так как неприятные предметы действуют на нас двояко: или, сильно раздражая чувства, производят в них противодействие (реакцию) болезненным впечатлениям — возбуждают гнев, или чрезмерно подавляют наши чувства — производят скорбь, то от обуздания беспорядочного возбуждения чувств происходят две добродетели: терпение и кротость; первое умеряет скорбь, а последняя — гнев. К терпению относятся: равнодушие, когда мы безбоязненно встречаем наступающие несчастья или скорби; великодушие, когда среди постигших нас несчастий не смущаемся, не упадаем духом, переносим их без уныния, ропота, с преданностью воле Божией.

Необходимость терпения и кротости

Терпение и кротость совершенно необходимы для достижения нравственного совершенства и спасения. Это видно из многих мест Священного Писания, где предлагаются побуждения приобретать их (см. Евр. 12, 1–3; 1Пет. 2, 19–21; Флп. 2, 5; Мф. 11, 29; Еф. 4, 31). Впрочем, для добродетели терпения не требуется, чтобы мы вовсе не чувствовали скорби в несчастии; это и невозможно; это значило бы истребить в душе самую способность чувствующую, что совершенно противно намерению Творца, а нужно только укрощать это чувство, умерять его едкость, чтобы оно не расстраивало деятельности прочих способностей душевных, чтобы не дойти до уныния и отчаяния. Потому слезы, стоны, жалобные восклицания и другие выражения скорби не только не ниспровергают терпения и не противны ему, но чаще еще уменьшают скорбь, облегчают стесненное ею сердце, и мы легче переносим тяготеющее над нами несчастие. Сам Спаситель плакал о несчастии других (см. Лк. 19, 41–43; Ин. 11, 35) и при наступлении страданий в саду Гефсиманском скорбел и тужил (см. Мф. 26, 37). И апостол говорит о Спасителе, что Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы… к Могущему спасти Его от смерти (Евр. 5. 7). Также кротость не исключает вовсе возбуждения чувств; напротив, когда кроткие меры бывают недостаточны, то нужно употребить и строгие меры для защищения правды и прекращения пороков. Также ревность к славе Божией и добродетели бывает соединена с некоторым дерзновением, как это видно из поступков святого пророка Илии. Сам Спаситель с живым чувством негодования не только обличил фарисеев за лицемерие, гордость и развращение, но и выгнал торжников из храма (см. Мф. 11, 20; 23, 13–35; Мк. 3, 5; Ин. 2, 15–17). Это особенно относится к имеющим власть над другими, например, к родителям, начальникам. Впрочем, каково бы ни было побуждение к негодованию, раздражение чувств никогда не должно выходить из границ умеренности, пользы и подчинения разуму и надобно остерегаться, чтобы, преследуя пороки, не питать отвращения, ненависти к самим лицам. Но как это трудно соблюдать, то лучше скорее обуздывать, подавлять гнев, когда нельзя избежать вспышек его, особенно в неожиданных случаях. Апостол говорит: Гневаясь, не согрешайте , то есть если случится осердиться, то не допускайте гневу прорываться в бранных словах и доходить до обидного дела; солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф. 4, 26–27), то есть не продолжайте до другого дня, потому что продление гнева усиливает его, порождает ненависть и желание мщения, через что дается место диаволу, который входит в сердце и овладевает им.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: