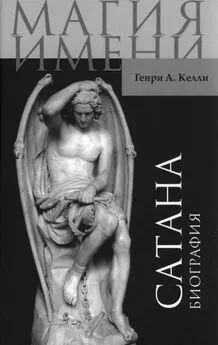

Генри Келли - Сатана. Биография.

- Название:Сатана. Биография.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь Мир

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7777-0241-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генри Келли - Сатана. Биография. краткое содержание

Книга почётного профессора Университета Калифорнии (Лос-Анджелес, США) опубликована в издательстве Cambridge University Press в 2006 г. Главной задачей своего исследования он считает прояснение «обличья» Сатаны (или сатаны, дьявола), которое можно найти в Ветхом Завете, его греческом переводе (Септуагинте), в неканонических книгах и в «Свитках Мёртвого моря», а также в Новом Завете (что составляет «первоначальную биографию»), и отделение этого «обличья» от его переосмысления в трудах Отцов Церкви («новая биография»). Келли показывает, каким складывался образ Сатаны в литературе, драматургии и изобразительном искусстве, даёт обзор веры или неверия в его существование вплоть до наших дней. Тонкий текстологический анализ, увлекательный исследовательский поиск и ясность изложения делают книгу интересной широкому кругу читателей. На русский язык книга переведена впервые.

Для читателей, интересующихся современным состоянием библеистики.

Сатана. Биография. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Версия этой идеи, принадлежащая Августину, состоит в том, что в результате грехопадения Адама весь род человеческий был заслуженно предан Дьяволу, чтобы оставаться у него в рабстве без каких-либо иных перспектив на будущее, кроме смерти и проклятия. Затем человечество заслуженно было выведено из-под власти Дьявола — вследствие того, что Дьявол навлёк смерть на человека, который её не заслуживал и которого звали Иисус Христос. «В этом искуплении, — заключает Августин, — Кровь Христова была отдана как выкуп за нас. Приняв его, однако, Дьявол не обогатился, но ослабел, так что мы вышли из-под его власти» ( Августин . О Троице, 13.15).

Августин не упоминает об уловке, к которой прибегнул Христос, чтобы обмануть Сатану, используя Свою двойную природу Бога и человека, но эта идея проявилась на Западе, в проповеди св. Льва Великого (Проповеди 62.3; NPNF 2.12). Лев был папой примерно через поколение после смерти Августина (годы служения — 440-461).

Идея искупления грехов человечества как уплаты выкупа Дьяволу на протяжении долгого времени оставалась общепризнанной, пока не была отвергнута св. Ансельмом, который в период Высокого Средневековья являлся архиепископом Кентерберийским. Ансельм (ум. 1109) полностью отрицал, что выкуп был уплачен Сатане, поскольку власть, которую Сатана имел над людьми, получена им незаслуженно. По мнению Ансельма, искупление состояло в том, что Христос, находясь в образе человека, умилостивил Бога.

Эту точку зрения разделяли не все позднейшие авторы, но скоро она стала преобладать даже среди тех, кто всё ещё полагал, что Иисус преднамеренно утаил от Дьявола Свою Божественность. Впрочем, Ансельм и сам был такого же мнения, поэтому всячески одобрял идею Божественного обмана Дьявола.

Идея, согласно которой Сатана обрёл права над людьми из-за грехопадения Адама и Евы, была одним из основных теологических постулатов биографии Сатаны в эпоху Патристики; в Средние же века она была опровергнута и отклонена. Другие мифы эпохи Патристики, особенно идентификация Сатаны со Змеем Эдема и с царём Вавилонским (в образе исполненного гордыни Денницы, то есть Люцифера ), воспринимались по-прежнему.

В результате Сатана продолжал играть одну из решающих ролей в истории человечества. Будучи «персоной», ответственной за падение рода человеческого, он продолжал активную деятельность в мире и оставался постоянно действующей силой, стремящейся подвести под проклятие возможно большее количество человеческих душ — даже после искупительной жертвы Христа.

Существуют отдельные ссылки на то, что Сатана после Христа оказался «связанным», то есть неспособным к активным действиям, — восходящие к Откровению (20:2-3), где сказано, что он был ввергнут в бездонную пропасть на тысячу лет (см. 6.2). Как мы увидим далее, именно так изобразил Сатану Данте (см. 12.1). Но тем не менее чаще всего Сатану представляли себе как полностью свободного в его неистовом противоборстве с человечеством.

10.2 Сатана и святые: честный человек, падшее создание, надоедливый зануда, неудачник

У нас уже был случай бросить взгляд на различные источники, являющиеся «вариациями на темы Писания», но не вошедшие в каноны Ветхого и Нового Заветов. Сегодня такие труды называются «апокрифическими» или «псевдоэпиграфическими» (см. гл. 2). Многие из этих творений «теологического воображения» (например, раввинские мидраши) оказали значительное влияние на формирование комплекса представлений о том, во что следует верить христианину.

Подобные художественные вымыслы на священные темы не ограничивались описанием библейских персонажей. Они создавались и в более поздние эпохи, когда любимой темой были «мученики за веру» — верные христиане, принявшие смерть от рук гонителей-язычников. Многие из ранних рассказов об этом имели под собой реальную основу, то есть являлись достоверными сообщениями о конкретных, действительно существовавших мучениках. Но вскоре после того, как «эпоха мученичества» закончилась, создание мнимых биографий мучеников стало быстро развивающимся литературным жанром.

Этих вымышленных героев не всегда выдумывали целиком и полностью; часто для создания историй о них были какие-то основания. Рассмотрим для примера историю о св. Валентине [35]. В IV веке щедрый благотворитель по имени Валентин (Valentinus) пожертвовал землю в северной части Рима для постройки церкви, которая была названа «базиликой Валентина». Примерно через столетие она стала называться уже базиликой Святого Валентина. И тогда некий предприимчивый автор вдруг обратил внимание на то, что, оказывается, существовал некий мученик по имени Валентин, о котором не известно ничего, кроме времени и места смерти (14 февраля в Терни, в 60 милях к северу от Рима). Наш автор сделал его римским священником, подвергнутым гонениям в правление императора Клавдия II (268-270 годы н.э.) и претерпевшим мученическую смерть 14 февраля, как раз возле Флавиевой дороги, где позже в его честь была воздвигнута базилика! Позже другой автор продолжил разработку истории о Валентине Тернийском, сделав его епископом Тернийским, замученным в Риме по-прежнему (разумеется!) 14 февраля. Согласно этому автору, тело епископа позже было захоронено его учениками в Терни, на 63-й миле Флавиевой дороги.

Аналогично поступали и с другими римскими церквами: постфактум для них создавали мучеников, в честь которых они и получали названия. К примеру, церковь Цецилии, построенная в III веке благодаря римской матроне, носившей это имя, два века спустя вдохновила на создание повествования о страданиях девы-мученицы — «Страстей св. Цецилии». В память об особо почитаемых святых были установлены церковные праздники, в дни которых неотъемлемой частью литургии стало чтение «Страстей» (то есть описания страданий) поминаемого мученика. Тексты «Страстей» почитались как официальные источники, стоящие на одном уровне с проповедями Отцов Церкви и чуть ниже собственно библейских текстов.

Наиболее популярной книгой Средневековья было собрание таких «страстей» и «житий святых», не все из которых были мучениками. Эта книга получила название «Legenda Aurea» (в буквальном переводе — «золотое чтение») и стала известна позже как «Золотая легенда» [36]. Этот сборник был составлен доминиканцем Яковом Ворагинским около 1260 года, примерно в то же время, когда его собрат по доминиканскому ордену Фома Аквинский начал свою «Сумму теологии». Яков был архиепископом своего родного города Генуи и автором генуэзских хроник.

Показателем популярности «Золотой легенды» служит тот факт, что со времён Средневековья до наших дней дошло больше рукописей этой книги, чем какой-либо другой, включая даже Библию, имевшую серьёзное преимущество в тысячу предшествующих лет! Пик популярности сборника пришёлся на период после изобретения книгопечатания, когда он стал настоящим бестселлером — как в латинской версии, так и в переводах на различные языки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Алексеев - Скорбящая вдова [=Молился Богу Сатана]](/books/1141111/sergej-alekseev-skorbyachaya-vdova-molilsya-bogu-sat.webp)