Серафим Звездинский - Житие, проповеди

- Название:Житие, проповеди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Серафим Звездинский - Житие, проповеди краткое содержание

«Испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями. перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления…»

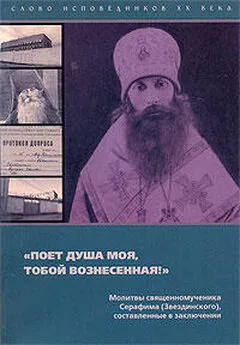

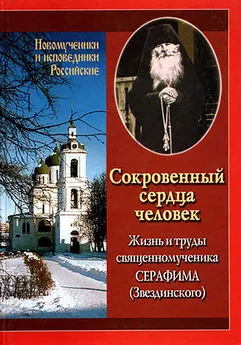

Епископ Дмитровский Серафим Звездинский (1883–1937) разделил участь большинства русских иерархов-исповедников веры и мучеников. Все пришлось испытать архиерею на его апостольском пути: неоднократные аресты, ссылки, гонения, бессмысленные «перебрасывания» из одного края необъятной страны в другой: из Москвы — на Север, в Визингу, затем — в Казахстан, сначала в Алма-Ату, потом в Гурьев, из Гурьева в Уральск, в Омск и, наконец, к месту последнего пристанища в Ишим. А здесь, в далеком сибирском городе, за одно со всем духовенством, его арестовывают в последний раз и выносят приговор: «10 лет без права переписки». Это, как мы знаем теперь, означало — расстрел…

Итак, обычная судьба. Но тем необычнее черты личности епископа Дмитровского: непоколебимость младенческой веры, сила духа, бескомпромиссность, которая порой читателю может показаться чрезмерным ригоризмом. Непримирим он был к обновленческому расколу, к служителям так называемой «живой церкви». Если случалось ему по неведению переступать порог храма, оказавшегося в руках «живоцерковников», — он тотчас же его покидал. Но и к политическому курсу митр. Сергия относился он строго. Не учиняя раскола и не примкнув к оппозиции, возглавляемой митр. Иосифом, владыка Серафим принадлежал, как его друг епископ Арсений Жадановский, к «напоминающим» местоблюстителя Сергия за литургией и воздерживался от совместного участия в молитве с «сергиянами».

Житие епископа Серафима составлено на основании записей духовных чад. О них мы не знаем почти ничего. Нам остались лишь их имена: это Анна, Татьяна, Клавдия. Ни малейшего значения не придавая своему подвигу, в силу бесконечного смирении, они и упоминают о себе нередко в третьем лице, как о лицах второстепенных.

Ревностно оберегал владыка Серафим свое малое стадо. Согреваемая духом его любви, паства в свою очередь оберегала своего пастыря от злобы и козней гонителей.

В ряду житийной литературы о новомучениках российских, прославление которых в России, смеем надеяться, совершится в самом недалеком будущем, эти записки займут подобающее место как житие одного из тех, «которых, — по слову ап. Павла, — весь мир не был достоин».

Краткое житие епископа Серафима (Звездинского), а также письмо к брату и «Слово при наречении во епископа» были опубликованы в «Вестнике РХД» № 133. Часть материалов публиковалась в четвертом выпуске религиозного альманаха «Надежда». Подробное жизнеописание, основаное на записях его духовных чад, а также проповеди, воспроизведенные видимо со слуха, публикуются впервые.

Житие, проповеди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Только тело мое с одеждою на нем перевезут в Зыр. Кр., а сердце мое останется во граде и весях Животворящего Креста. Этим оком — сердцем — я вижу всех вас. Храни вас всех покров Пречистой.

Е. Сер.

Приезжал прокурор и, когда подошел в «околотке» к кровати владыки, то отскочил, как ужаленный, увидев образ Скоропослушницы, преп. Серафима и др. изображения. Тут же приказал перевести владыку в общую камеру.

17 марта, в день Алексия, человека Божия, был прочитан владыке приговор: «Два года ссылки в Зырянском краю на вольном по-

47

селении». Како изволися Господеви, тако и бысть… Вл. оставался еще в Бутырках, но чувствовал, что там он уже временно. По Окончании следствия и вынесении приговора разрешили свидание.

В апреле его перевели в Таганскую тюрьму. Из Бутырок до Таганки шел пешком. Хотя и ожидали чада перевода в надежде увидеть владыку, но почему-то никто. не укараулил.; Еще в Бутырках бандиты его научили из любви к нему: «Как ты, отец Серафим, войдешь в камеру, тебе и постелят чистое полотенце, а ты не обходи его, встань да ноги оботри, — все поймут, что ты милость оказал, и никто тебя не тронет». «Отец Серафим, — говорил другой, — я твоим почтимым скажу о тебе, помогу, когда ты будешь бедствовать». «Не могу, отец Серафим, мимо товара пройти, не удержусь никак — обязательно украду», — исповедался третий.

Так кротостью сердца побеждал владыка даже ожесточенные сердца уголовников…

Духовные чада просили разрешить владыке ехать в ссылку без конвоя, но, зная любовь к нему народа, власти не могли этого допустить.

30 апреля был тихий теплый апрельский день, все ждали отправки владыки этапом на вокзал. У Таганской тюрьмы сидели группами духовные его чада, осиротевшие, но еще чувствовавшие близость своего отца, уте-

48

шителя и покровителя. В четыре часа тяжелые тюремные ворота растворились. Появились конвоиры, окриками разгоняли людей. Затем стали выходить узники. Затаив дыхание, ждали духовные чада появления владыки Серафима. Он вышел с перламутровой панагией на груди — панагией от Гроба Господня с изображением Воскресшего Господа. Взгляды обратились к нему. В общем порыве духовные чада, не видевшие владыку уже пять месяцев, бросились к нему, однако штыки конвоя преградили путь.

С молитвой во взгляде, с выражением любви и твердой веры шел Дмитровский святитель в рядах заключенных. С ним рядом шли другие узники-архипастыри: вл. Афанасий Ковровский, светловолосый, в голубоватой ряске, вл. Николай Петергофский (Ярушевич) в нарядной рясе, в блестящей плюшевой скуфье; старцы-протоиереи из Петербурга — о. Александр Беляев, о. Петр Ивановский и др. Верующие простирали к ним руки. Многие опустились на колени прямо на мостовой при виде такого шествия.

На Ярославском вокзале арестантов провели к линии и погрузили в «столыпинский» вагон с зарешеченными окнами. В 12 часов ночи поезд тронулся. Одна из духовных дочерей, Мария Ник. Ан. упала на землю, кланяясь своему отцу и архипастырю. Поезд скрылся из вида, а она все лежала ниц,

49

провожая его своею молитвою и благословением.

Две души были Господом особенно утешены: их сподобил Господь не разлучиться.

1-го мая, в канун празднования иконы Б. М. «Нечаянная Радость» отправился владыка в первое свое изгнание. Дмитровцы знали, что этап — в Усть — Сысольск, но как туда добраться, каким путем повезут, ничего не было известно. Говорили, что путь лежит через Вятку, добрые люди дали им письмо к игуменье Вятского женского монастыря Рафаиле, еще не пожилой, приветливой, доброй и заботливой настоятельнице.

Несколько духовных чад отправились тем же поездом в заднем вагоне. Когда следующем утром поезд остановился в Ростове, они кинулись к арестантскому вагону. Им удалось увидеть владыку — измученного, одетого в рваненький подрясничек. Он ласково благословил их. Они здесь поздравили именинника-узника владыку Афанасия Ковровского, которому выпала участь встретить день своего Ангела в тюремном вагоне.

Теплым майским днем этап прибыл в Вятку. «Выгрузили мы вещи из вагона и подошли к вокзалу, — вспоминает спутница владыки — Анна. — Здесь многочисленный конвой и пеший и конный, во главе начальники. Мы вышли на улицу и, отойдя в сторонку, сели на пригорочек. Вскоре заметили

50

мы, как возле вокзала выстроилась цепь конвоиров и стали выводить заключенных, а среди них — и наш владыка. Этап тронулся, тронулись и мы, а часть наших и Клавденька остались с вещами на вокзале. Заключенные шли быстро, не отставали и мы. Нас заметили заключенные студенты и передали владыкам, что их родные не отстали, идут с ними вместе.

Наутро жители Вятки принесли продукты для заключенных — пирогов, каши, целый обед. Мы отнесли передачу, у нас все приняли, а, кроме того, мы взяли грязное белье и перестирали его. Владыка наш так обносился, что заключенные смеялись меж собой: „Владыка, ваш подрясник вороне на гнездо не „годится“. А в Бутырках у него было все: и белье и три подрясника. Но он их раздал.

Тут же в Вятке мы купили на базаре сурового полотна и сшили в один день новенький летний подрясничек. Владыка его сразу надел (это было 9-го мая — день св. Николая, канун Вознесения), и вышел к нам чистенький и радостный. Поговорили на свидании немножко. Владыка чувствовал себя ничего, рассказал, что помещен в каретном сарае (в конюшне-одиночке), что их звали пилить дрова на баню, но его заменили молодые“.

Чтобы не пропустить отправку этапа на Котлас, спутницы владыки — его духовные чада караулили поезда, приходили на вокзал и утром и днем, и вечером и ночью. Однажды,

51

в ночь под пятницу, выйдя к вокзалу, увидели колонну заключенных. В колонне шел и чудовский монах, отец Филарет. В Вятку его пригнали раньше, й этапа ему пришлось ждать в тюрьме. Увидев среди спутниц владыки Анну, обрадовался: „Аннушка, золото, — и ты тут!“ — приветствовал он.

„На вокзале — опять арестантский вагон, — продолжает свои записки-воспоминания Анна. — Сопровождали всего два конвоира. Мы стали их просить пустить и нас. Старший в форме указал одного штатского гражданина, к которому велел обратиться: тот и был начальником и над конвоем и над заключенными. Мы попросили его, он кивнул, и мы, к своей неограниченной радости, поместились в первом отделении с конвоем, и владыка был рядом. Поезд вскоре тронулся. Мы принесли им чаю, кипятку, помыли посуду.

На другое утро прибыли в Котлас. Путь предстоял дальше от Усть-Сысольска пароходом. До его прибытия оставалось еще достаточно времени, и арестантов расконвоировали, разрешили свободно гулять по Котласу (все равно бежать некуда). За полгода в узах, владыка впервые вдохнул глоток „свободы“ и „духом плещущ“, радовался, как дитя. В те годы ссыльные места населялись подвижниками и исповедниками веры. Отец Филарет, по прибытии в Котлас, предложил: „Пойдемте, владыка, здесь живет владыка Петр Подольский у желез-

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: