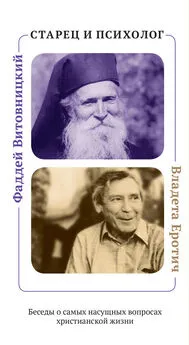

Нина Иашвили - Старец и психолог. Фаддей Витовницкий и Владета Еротич. Беседы о самых насущных вопросах христианской жизни

- Название:Старец и психолог. Фаддей Витовницкий и Владета Еротич. Беседы о самых насущных вопросах христианской жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Никея

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91761-273-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Иашвили - Старец и психолог. Фаддей Витовницкий и Владета Еротич. Беседы о самых насущных вопросах христианской жизни краткое содержание

В этой книге вниманию читателей предлагается диалог известного сербского старца Фаддея Витовницкого и православного психотерапевта, психолога Владеты Еротича. Собеседники делятся своими размышлениями о свободе, любви, смысле жизни, о добре и зле в этом мире.

Старец и психолог. Фаддей Витовницкий и Владета Еротич. Беседы о самых насущных вопросах христианской жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нередко приходится слышать вопрос: «Следует ли человеку исповедоваться даже в том случае, если он не испытывает покаянного чувства?»

Исповедь и Причастие относятся к семи святым христианским Таинствам, [44] Крещение, Миропомазание, Евхаристия (Причащение), Исповедь (Покаяние), Брак (Венчание), Елеосвящение (Соборование), Священство (Рукоположение).

и каждый православный христианин должен в них участвовать. При этом частота исповеди – вопрос совести верующего. Покаяние – это не только христианский долг, но и естественная потребность души, которую надлежит удовлетворять как можно чаще, но в любом случае церковная исповедь не должна быть принудительной или формальной. Человек приходит к духовнику, согрешив и осознав свой грех, тогда, когда он чувствует внутреннюю необходимость в покаянии и желание поделиться с кем-то по-настоящему близким. Духовникам давно известно, что исповедь, даже совершенно искренняя, не всегда означает истинное покаяние, и психотерапевты могут подтвердить их безусловную правоту.

Я абсолютно уверен в том, что исповедоваться следует в любом случае, даже если в душе нет покаянного чувства. Необходимо исповедоваться именно в том, что потребности в покаянии нет! Опыт и интуиция духовника – залог того, что духовное чадо пусть не сразу, но сподобится покаянной исповеди.

В иудаизме, равно как и в раннем христианстве, существовали два вида исповеди – «внутренняя» и «внешняя». Со временем, с оскудением в людях веры и охлаждением любви к Церкви, появилась необходимость в том, чтобы христиане обязательно исповедовались своим духовникам через определенные промежутки времени или по личной потребности. Сербская Православная Церковь в период правления Неманичей [45] Неманичи – династия святых правителей в средневековой Сербии (1170–1371). Ее родоначальник Стефан (Симеон Мироточивый) Неманя (1170–1196) заложил основу единого государства в Сербии. Крупнейшие представители: сын Немани, Стефан Первовенчанный (1196–1227), принявший в 1219 году королевский титул; Стефан Душан (1331–1355), создавший обширное сербо-греческое царство на Балканах и провозгласивший себя в 1346 году «царем сербов и греков». При его сыне, царе Стефане Уроше (1355–1371), государство Неманичей распалось.

жестко придерживалась практики «внешней» исповеди, которой подчинялись и правители, и народ. Практика исповеди сохранялась в Сербии и во времена турецкого ига и была напрямую связана с Таинством Причастия. Известно, что в канун великих праздников люди проходили пешком многие километры пути до монастыря или храма, чтобы исповедаться и причаститься.

Первый удар по Таинству Исповеди был нанесен в XVI столетии, во времена Реформации. [46] Реформация (от лат. reformatio – преображение, исправление) – религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе, направленное на реформирование католицизма и положившее начало протестантизму.

С тех пор и до сегодняшнего дня в Протестантской Церкви (как и во всех сектах, порожденных протестантизмом) отношения верующих с Богом осуществляются «без посредника», то есть без участия духовника. Протестанты не считают Исповедь Таинством, ибо не признают того, что священник, вернее, Дух Святой через него в Таинстве Исповеди прощает человеку грехи.

К великому сожалению, ныне многие сербы, называя себя православными, не имеют ни малейшего представления о том, что представляет собой православие на самом деле. Большинство из этих «православных» вообще никогда не ходят в церковь, не исповедуются и не причащаются, ограничиваясь празднованием Крестной славы. [47] Кре́стная слава – сербский православный обычай, в соответствии с которым торжественно празднуется день святого, являющегося защитником всей семьи или даже целого села.

Возможно, моя оценка положения вещей кому-то покажется излишне суровой, в особенности учитывая то, что исходит она из уст врача, а не священника. Однако, выступая за необходимость исповеди для православных христиан (но ни в коем случае не принуждения никого к этому!), я прежде всего выступаю как психотерапевт, хорошо осознающий потребность каждого человека довериться кому-то и поделиться с кем-то сокровенными мыслями и переживаниями, вне зависимости от того, верующий он или нет. Этот «кто-то» вполне может оказаться родителем, супругом, другом, духовным отцом или психотерапевтом, однако, если перед неправославным человеком неизбежно встает проблема выбора: к кому именно обратиться за помощью, то почему такая проблема непременно должна возникать и у нас, православных? Иными словами, почему православные сербы, греки или русские должны вести себя точно так же, как исповедующие протестантизм немцы, шведы или финны, из семи церковных Таинств признающие только два – Крещение и Причастие?

Считаю необходимым еще раз подчеркнуть: никто не обязан исповедоваться перед священником. Христианство вообще, а православное в особенности никого и ни к чему не принуждает. Я готов поверить, что перед образом Господа, Его Пречистой Матери или своего небесного заступника вы нелицемерно и со слезами каетесь. Но могут ли служить эти покаянные слезы доказательством того, что именно таким образом вам следует поступать и впредь?

Разве не может случиться так, что после первого отпадения от церковной практики вы постепенно и незаметно для самого себя перестанете обращаться и к другим святым Таинствам, не начнете гордо пренебрегать ими? Может случиться и нечто еще худшее. Скажем, родные или друзья спросят у вас как у верующего человека о вашем отношении к святому Таинству Исповеди. Разве удастся вам удержаться от искреннего признания в том, как лично вы решили для себя эту проблему? Таким образом вы «протестантизируете» [48] О «романизации» и «протестантизации» исповеди как о двух формах ее деформации говорил протоиерей Александр Шмеман (1921–1983).

свое окружение, может быть, даже вовсе не желая этого.

Разумеется, мне доподлинно неизвестно, как много сербов, прибегающих к Таинствам Церкви, избегают между тем Таинства Исповеди. Полагаю, однако, что таких людей немало. В свое оправдание они приводят доводы самого разного толка, например: мало духовников, готовых внимательно и доброжелательно выслушать исповедь; во время церковных праздников в храмах начинается столпотворение; святое Таинство превратилось в формальное действие… Можно привести десятки причин, по которым сомневающиеся в необходимости исповеди после нескольких неудачных попыток отказались от нее вовсе.

Но почему бы нам не прийти к разумному и вполне приемлемому для всех компромиссу? Разве Господь не услышит нас, если мы от всего сердца обратимся к Нему с искренними слезами? Конечно же, такой способ покаяния не должен сделаться постоянной практикой, но он может быть применен при возникновении исключительныхобстоятельств, именно в тех случаях, когда мы действительноне можем прибегнуть к исповеди церковной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: