Николай Покровский - Иконы России

- Название:Иконы России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-31173-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Покровский - Иконы России краткое содержание

В этой книге впервые под одной обложкой собраны классические работы об иконописи и иконах величайших русских мыслителей и исследователей христианской культуры и древнерусского искусства: Евгения Трубецкого, Сергия Булгакова, Николая Покровского и других. Собранные вместе, эти яркие сочинения дают целостное, одновременно художественное, историческое и религиозное истолкование древней русской иконы. Вы узнаете, для чего нужны иконы, как они создавались и как понимать их символический язык, какое место занимала икона в жизни русского человека в прошлые столетия, какие народные поверья и обычаи связаны с иконами, откуда берется чудодейственная сила святых чудотворных икон.

Иконы России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

II

Подъем нашего великого религиозного искусства с XIV на XV в. определяется прежде всего впечатлением великой духовной победы России. Последствия этой победы необозримы и неисчислимы. Она не только изменяет отношение русского человека к родине: она меняет весь его духовный облик, сообщает всем его чувствам невиданную дотоле силу и глубину.

Св. Антоний Римлянин. XVII в.

Народный дух приобретает несвойственную ему дотоле упругость, небывалую способность сопротивления иноземным влияниям. Известно, что в XV столетии Россия входит в более тесное, чем раньше, соприкосновение с Западом. Делаются попытки обратить ее в латинство. В Москве работают итальянские художники. И что же? Поддается ли Россия этим иноземным влияниям? Утрачивает ли она свою самобытность? Как раз на оборот. Именно в XV в. рушится попытка «унии». Именно в XV в. наша иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается от ученической зависимости, становится вполне самобытною и русскою.

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. Около 1759 г.

Так же и зодчество. XV в. на Руси является как раз веком церковного строительства. Это – опять-таки явление, тесно связанное с великими национальными успехами. Раньше, в эпоху татарского владычества, Русь разучилась строить; самая техника каменной постройки была забыта; и, когда русские мастера в конце XV ст. начали строить храмы, у них обваливались стены. Потребность в строительстве возникла тогда, когда миновал страх перед татарскими нашествиями. Неудивительно, что в самой архитектуре этих храмов запечатлелось великое народное торжество.

Это тем более замечательно, что, ввиду технической беспомощности русских мастеров, над московскими соборами работали итальянцы с Аристотелем Фиоравенти во главе; они выучили русских обжигать кирпич, изготовлять клейкую и густую известь, преподали им усовершенствованные приемы кладки, но в самой архитектуре должны были по требованию Иоанна III следовать русским образцам. И в результате их работы возникли такие чудеса чисторусского зодчества, как соборы Успенский и Благовещенский. Не говоря уже о том, что в них не видно никаких следов какого-либо итальянского влияния, их заостренные в луковицы купола свидетельствуют об освобождении от влияния византийского. Они выражают совершенно новое по сравнению с Византией и более глубокое понимание храма. Круглый византийский купол выражает собою мысль о своде небесном, покрывшем землю; глядя на него, испытываешь впечатление, что земной храм уже завершен, а потому и чужд стремления к чему-то высшему над ним. В нем есть та неподвижность, которая выражает собою несколько горделивое притязание, ибо она подобает только высшему совершенству. Иное дело – русский храм; он весь – в стремлении.

Взгляните на московские соборы, в особенности Успенский и Благовещенский. Их луковичные главы, которые заостряются и теплятся к небесам в виде пламени, выражают собою неведомую византийской архитектуре горячность чувства: в них есть молитвенное горение. Эти Божьи Свечи зажглись над Москвой не по какому-либо иноземному внушению: они выразили заветную думу и молитву народа, милостью Божией освободившегося от тяжкого плена. Словом, в архитектуре и живописи XV в. мы видим торжество русской религиозной идеи.

Но духовная победа русского народного гения выражается не в одном обрусении религиозного искусства, а еще больше – в углублении и расширении его творческой мысли.

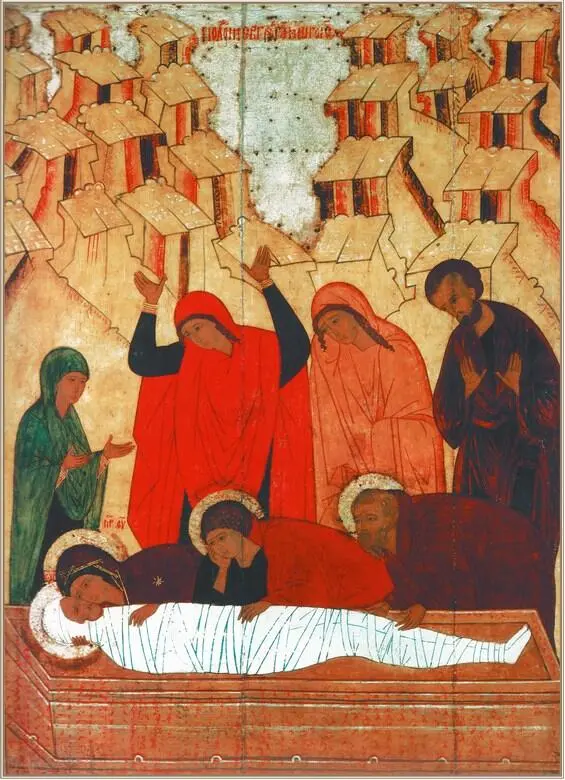

Для России XV век есть прежде всего век великой радости. Как понять, что именно к этой эпохе относятся самые сильные, захватывающие изображения бездонной глубины скорби? Я уже говорил в начале этой лекции о шитом шелками образе св. Сергия – даре Василия Дмитриевича Донского. Сопоставьте с этой иконой два яркие произведения новгородской иконописи XV в. – «Положение во гроб» и «Снятие со креста» в собрании И. С. Остроухова. Не кажется ли вам, что они переносят в духовную атмосферу «земли, оставленной Богом»? 12Как помирить их с радостным настроением духовного творчества XV в.? Как понять, что XIV век – век скорби народной – не дал изображения страдания, равных этим? Тут перед нами открывается одна из замечательнейших тайн духовной жизни. Душа, пришибленная скорбью, не в состоянии от нее освободиться, а потому не в силах ее выразить. Чтобы изобразить духовное страдание так, как изображали его иконописцы XV в., недостаточно его пережить, нужно над ним подняться. Скорбные иконы XV в. уже сами по себе представляют великую победу духа. В них чувствуется тот молитвенный подъем, который в дни святого Сергия исцелил язвы России и вдохнул в нее бодрость. Такие иконы понятны именно как выражение настроения души народной, которая подвигом веры и самоотвержения только что освободилась от величайшей напасти. Воспоминание о только что перенесенной муке еще свежо: оно необычайно живо и сильно чувствуется. Но, с другой стороны, в этом стоянии у креста есть безграничная уверенность в спасении: оно приобретает достоверность совершившегося факта.

Положение во Гроб. Конец XV в.

Тут опять-таки икона – верная выразительница духовного роста русского народа с XIV на XV столетие. Мы сталкиваемся здесь с тем парадоксальным фактом, что век великих национальных успехов является вместе с тем и веком углубления аскетизма. Я уже упоминал о том, что со времени св. Сергия на Руси начали быстро умножаться монастыри. Как замечает по этому поводу В. О. Ключевский, в те дни «стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы». Это же самое нарастание сил духовных сказывается и в иконе, в ее необычайно живом и сильном восприятии страстей Христовых.

Но главное и основное в иконе XV в. – не эта глубина страдания, а та радость, в которую претворяется скорбь; то и другое в ней нераздельно: в ней чувствуется состояние духа народа, который умер и воскрес. Мы знаем, что многие иконописцы, например Рублев, писали свои иконы с молитвой и со слезами. И точно, во многих иконах сказывается то настроение жены, которая, после выстраданной предродовой муки, не помнит себя от радости; это – радость духовного рождения России. Она выражается прежде всего в необыкновенном богатстве и в необыкновенной яркости радужных красок. Никакие подражания и никакие воспроизведения не в состоянии дать даже отдаленного понятия об этих красках русской иконы XV в. И это, конечно, оттого, что в этой радости небесной радуги здесь сказывается неведомая нам красота и сила духовной жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: