Николай Покровский - Иконы России

- Название:Иконы России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-31173-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Покровский - Иконы России краткое содержание

В этой книге впервые под одной обложкой собраны классические работы об иконописи и иконах величайших русских мыслителей и исследователей христианской культуры и древнерусского искусства: Евгения Трубецкого, Сергия Булгакова, Николая Покровского и других. Собранные вместе, эти яркие сочинения дают целостное, одновременно художественное, историческое и религиозное истолкование древней русской иконы. Вы узнаете, для чего нужны иконы, как они создавались и как понимать их символический язык, какое место занимала икона в жизни русского человека в прошлые столетия, какие народные поверья и обычаи связаны с иконами, откуда берется чудодейственная сила святых чудотворных икон.

Иконы России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не трудно убедиться, что этим центральная идея православного храма выражается гораздо яснее и глубже: ведь важнейшее в храме – именно чудесное превращение верующих в соборное тело Христово через Евхаристию; поэтому и центральное место над царскими вратами по праву принадлежит именно Евхаристии, а не Тайной вечери, которая, кроме приобщения телу и крови Христа, заключает в себе и ряд других моментов, последнюю беседу Христа с учениками и обращение Его к Иуде. Как бы ни были важны эти моменты, центр тяжести – не в них: ибо не для одной беседы со Христом собираемся мы во храм, а для того, чтобы таинственно сочетаться с Ним всем нашим существом.

Преимущество древнего иконостаса перед современным не только идейное, но вместе с тем и художественное: оно придает большую цельность всему его художественному замыслу; в нем гораздо яснее, чем в иконостасе современном, все приводится к единому жизненному центру. О чем пишут евангелисты, изображенные на царских вратах, о чем благовествует архангел Богоматери? Все об этом таинственном, чудесном сочетании Божеского с человеческим, к которому через Евхаристию приобщается весь род человеческий. Посмотрите на это мощно выраженное в новгородском чине всеобщее стремление ко Христу! О чем говорят склоняющиеся перед Ним с двух сторон фигуры Богоматери, Иоанна Крестителя, архангелов, апостолов и святителей? Это изображение собравшегося вокруг Христа собора ангельского и человеческого; но без Евхаристии весь этот собор не достигает цели своего стремления: ибо не в поклонении Христу здесь окончательная и высшая цель, а в неразрывном и неслиянном с Ним соединении. Посмотрите на несравненные новгородские царские врата в собрании И. С. Остроухова, и вы поймете, чем велик и чем прекрасен древний новгородский храм: в этих вратах вся гамма радужных красок и вся радость ангелов и человечества собрана вокруг Благовещения и Евхаристии, вокруг праздника весны и таинства вечной жизни. Я не знаю более прекрасного выражения того мистического понимания церкви, которое составляет главное отличие православия от католичества. Для католиков единство церкви олицетворяется земным ее главою – папою, для православия же это единство дано не в каком-либо видимом земном завершении, а в таинстве Евхаристии; оно объединяет всех верующих не единством внешнего порядка, а таинственным общением жизни во Христе. Вся красота древнерусской иконописи представляет собою прозрачную оболочку этой тайны, ее радужный покров. И красота этого покрова обусловливается той необычайной глубиной проникновения в тайну, которая была возможна только в век величайших русских подвижников и молитвенников.

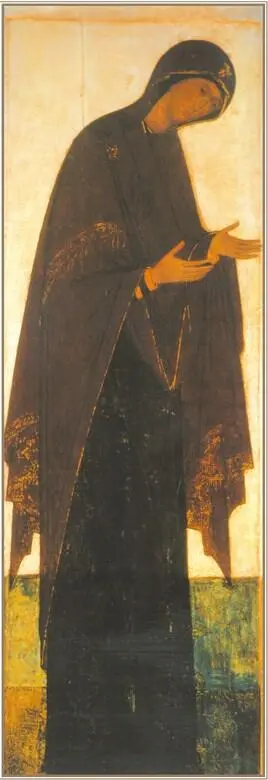

Андрей Рублев. Богоматерь из деисусного чина. 1408 г.

IV

Сказанное о значении и смысле русской иконы XIV и XV вв. объясняет нам ее странную и загадочную судьбу. С одной стороны, эта изумительная красота религиозной живописи представляет собою весьма древнее явление русской жизни: нас отделяет от него целых пять с лишним столетий. С другой стороны, она – одно из недавних открытий современности. До последнего времени старинная икона была нам не только непонятна – она была недоступна глазу. Наши предки не умели чистить икон, а потому, когда иконы покрывались копотью, их «записывали», т. е. просто-напросто писали заново по старому рисунку, иногда даже меняя его контуры, или просто-напросто бросали как негодную ветошь. Обычным местом, где складываются отслужившие иконы, служат у нас колокольни, где они подвергаются влиянию непогоды, а нередко даже и воздействию голубей. Немало великих чудес древнерусского искусства было найдено среди ужасающей грязи и мусора на колокольнях. Только недавно, лет пятнадцать тому назад, наши художники начали «чистить» иконы, т. е. освобождать древние краски от насевшей на них копоти и от позднейших записей.

Недавно мне пришлось быть свидетелем такой «чистки» у И. С. Остроухова. Мне показали черную, как уголь, на вид совершенно обуглившуюся доску. Вопрос, что я на ней вижу, поставил меня в крайнее затруднение: при всем моем старании я не мог различить в ней никакого рисунка и был чрезвычайно удивлен заявлением, что на иконе изображен сидящий на престоле Христос. Потом на моих глазах налили немного спирта и масла на то место, где, по словам художника, должен был находиться лик Спасителя, и зажгли. Затем художник потушил огонь и начал счищать размягчившуюся копоть перочинным ножиком. Вскоре я увидел лик Спасителя: древние краски оказались совершенно свежими и словно новыми. С таким же успехом удаляются и позднейшие записи. Упомянутый выше образ Святой Троицы Рублева был восстановлен в первоначальном виде только благодаря стараниям И. С. Остроухова и художника В. П. Гурьянова; последнему «пришлось снять с иконы несколько последовательных слоев записей, чтобы добраться до подлинной древнейшей живописи, по счастию, достаточно хорошо сохранившейся» 19. К сожалению, после чистки икону опять заковали в старую золотую ризу. Открытыми остались только лик и руки. Об иконе в ее целом мы можем судить только по фотографиям.

Собор Апостолов. Конец XV в.

Судьба прекраснейших произведений древнерусской иконописи до недавнего времени выражалась в одной из этих двух крайностей. Икона или превращалась в черную, как уголь, доску, или заковывалась в золотую ризу; в обоих случаях результат получался один и тот же, – икона становилась недоступной зрению. Обе крайности в отношении к иконе, пренебрежение, с одной стороны, неосмысленное почитание с другой, свидетельствуют об одном и том же: мы перестали понимать икону и потому ее утратили. Это – не простое непонимание искусства; в этом забвении великих откровений прошлого сказалось глубокое духовное падение. Надо отдать себе отчет, как и почему оно произошло.

В век расцвета русской иконописи икона была прекрасным, образным выражением глубокой религиозной мысли и глубокого религиозного чувства. Икона XV в. всегда вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского: «Красота спасет мир». Ничего, кроме этой красоты Божьего замысла, спасающего мир, наши предки XV в. в иконе не искали. Оттого она и в самом деле была выражением великого творческого замысла. Так было в те дни, когда источником вдохновения служила молитва; тогда в творчестве русского народного гения чувствовался дух преподобного Сергия. Приблизительно на полтора столетия хватило этого высокого духовного подъема. Достигнутые за это время мирские успехи России таили в себе опасные искушения. В XVI в. уже начало понижаться настроение, и люди стали подходить к иконе с иными чувствами и с иными требованиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: