Николай Шерстенников - Семь горизонтов Силы

- Название:Семь горизонтов Силы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «АиФ-Принт»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-93229-096-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Шерстенников - Семь горизонтов Силы краткое содержание

Как достичь глубинного раскрытия силы в себе? Понять принцип, осознать, что сила — не самоцель, а средство достижения результата? Как заглянуть за грань своих возможностей? На эти вопросы отвечает книга Николая Шерстенникова «Семь горизонтов Силы».

Эзотерические откровения, оригинальные авторские разработки, опирающиеся на древние знания и большой практический опыт тренинговых групп стали основой книги, которую вы держите в руках. Удачное сочетание теоретической базы, реальных приемов и методов «делания силы» позволит заинтересованному читателю легко разобраться в системе.

Знания, изложенные в книге, помогут спортсменам раскрыть потенциал, люди ослабленные и больные, пользуясь авторскими методиками, поправят здоровье, обретут уверенность в себе. Те, кто на пути Силы ищет восхождения к духовным вершинам, познакомится с практиками внутреннего самосовершенствования. Всякий ищущий найдет важное для себя.

Семь горизонтов Силы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начнем дышать мышцами. Сквозь кожу, которая уже стала проницаемой для воздуха, втягиваем его вдохом в мышечную ткань. Ощущения будут достаточно яркими, так как мышцы наполняются кровью, согреваются. Дышим мышцами, и постепенно они тоже становятся прозрачными для дыхания, словно растворяются во вдохе.

Далее дышим костями скелета. Не всеми сразу, а именно теми, которые ближе всего к больному органу или участку тела. Подобно коже и мышцам, после нескольких повторений кости становятся проницаемыми для воздуха, и ток дыхания касается внутренних органов.

Описано вроде бы просто, а когда человек начинает пробовать упражнение практически, сразу появляются вопросы, на которые нет ответов в книге. Не усложняйте ничего. Проделайте все, как описано, и вы получите необходимый результат. Говорим это уверенно, поскольку сотни и сотни практикующих тоже начинали с непонимания, но, подышав, как предложено выше, быстро осваивали прием. Так неужели вам он будет недоступен? Полагаем, что читающий эту книгу готов к подобной работе и схватывает все на лету.

Сконцентрируем внимание на ощущениях того участка тела, где расположен больной орган. Когда вы почувствуете и представите сам больной орган — это будет залогом вашего успеха! Не обязательно представлять орган во всех анатомических подробностях. Достаточно создать мысленную картинку, где он будет в виде темного сгустка или пятна, а может быть, и как нечто плотное, жесткое….

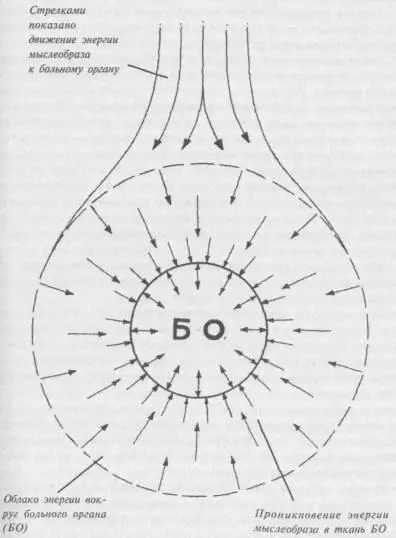

Своим вдохом, словно облаком, окутаем больной орган. Вдох сейчас будет более воображаемым, чем реальным. Но важно, чтобы воздух реально двигался по дыхательным путям. Мы представляем, как вместе со вдохом облако энергии, света и тепла обволакивает больной орган (БО). Не надо торопиться и быстро накачивать орган энергией дыхания. Он сейчас как пересохшая губка, брошенная в воду. Задача первой дыхательной тренировки в том, чтобы открыть дорогу энергии вдоха в глубины нашего естества. Нужно дать больному органу возможность побыть в облачке энергии, напитаться жизненной силой, из перенапряженного, усталого, спазмированного стать расслабленным, упругим и активным. И только когда орган «размякнет», начнет дышать, сделаем медленный вдох, представляя, что его клетки втягивают в себя энергию, наполняются ею (рис. 21).

После задержки вдоха начнем так же медленно выдыхать. Выполнив несколько дыхательных циклов, представим, что выдох уносит из больного органа грязь. В целом образное наполнение дыхательного цикла может быть таким: вдох вливается, как свежая чистая струя, несущая легкость, а выдох исходит, как грязный мутный поток.

Сочетание дыхания и мыслеобраза создает определенную программу реакций физиологических структур. И на уровне межклеточного обмена происходит перемоделирование процессов распада на процессы восстановления.

Такими сочетаниями мыслеобраза и дыхания мы закладываем основу для психического воздействия на зашлакованные органы. А если учесть, что психика управляет процессами энергетического воздействия, то умение сочетать мыслеобраз с дыханием позволяет создавать энергетические потоки разной интенсивности и промывать ими больные места.

Можно делать это так: вдох мысленно совмещаем с потоками тепла и света и словно вдыхаем приятные состояния через больное место или орган. Задерживаем в нем вдох, а потом начинаем медленно выдыхать, представляя, как выдох, наполненный чернотой и грязью болезни, уходит из органа. После нескольких вдохов-выдохов мыслеобраз будет возникать сам по себе, и появится отчетливое видение, что с каждым выдохом больной орган становится чище и светлее, уменьшается боль, исчезает перенапряжение…

Рис. 21.

Глава 5. НАПРЯГАЕМ КОСТИ

Начало процессу очищения положено. Но это только первый шаг, ибо заданная программа затрагивает лишь внешние уровни тонких взаимодействий организма. Да и застойные явления одним мыслеобразом не ликвидируешь. Поэтому нужно заставить гладкую мускулатуру внутренних органов работать — напрягаться и расслабляться. Основой для этого послужит умение напрягать и расслаблять костную ткань. И снова главным нашим инструментом в освоении этого действия станет дыхание.

Вдохнем, представляя, что вдох прокатывается по позвоночнику от затылка до копчика. Затем повторим вдох, но уже представляя, что он движется от копчика к затылку.

Теперь одновременно — снизу и сверху. Все эти действия нам уже знакомы. А теперь — новое. Задержим вдох в позвоночнике, как бы запрем его там. Возникает странное для нашего обыденного восприятия ощущение, что позвоночник напрягся. Напряжение распространяется не по мышцам, которые расположены по обе стороны от позвоночного столба, но по самой костной ткани — выпрямляет столб, рождает ощущение необычной скованности и окаменелости позвоночника. Вспомним поговорку: «Как будто лом проглотил…». Очень похоже. Напряжение костной ткани тем и отличается от мышечного, что оно менее динамично, но пронизывает позвоночник по всей длине. Усилим напряжение позвонков своим мысленным импульсом. Представим, как позвоночник постепенно превращается в твердый, несгибаемый каменный столб. Паравертебральные мышцы (длинные мышцы, расположенные по обе стороны позвоночника) начинают напрягаться только в самом конце, когда напряжение костной ткани достигло состояния окаменелости.

Напряжение от позвонков распространяется на кости таза, ребра, ключицы, лопатки, поднимается по шейному отделу позвоночника вверх и наполняет кости черепа. Дыхание затрудняется, все реакции замедляются, тело превращается в каменно-неподвижный монолит, внутри которого всякое движение или замирает, или замедляется. Долго пребывать в таком состоянии невозможно. Поэтому, достигнув наивысшего напряжения, немедленно начинаем расслабление. В этом случае релаксация значительно отличается от обычного мышечного расслабления. Во-первых, саморасслабление нужно проводить очень медленно, потому что быстрый сброс напряжения может привести к неприятным остаточным явлениям в костях. Во-вторых, костная ткань гораздо медленнее мышц отзывается на мысленные и волевые импульсы, а расслабление требует неторопливости в действиях, внутреннего покоя и времени. Хронический цейтнот — это признак суеты, а в условиях дефицита времени невозможно проводить полноценную работу с костями.

Но зато медленное расслабление костной ткани, разливаясь волной по позвоночнику, костям таза, ребрам, ключицам, лопаткам, костям черепа, позволяет достичь такой глубины релаксации, какая невозможна при обычном мышечном расслаблении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: