Бидия Дандарон - Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо

- Название:Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5–8071–0204–5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бидия Дандарон - Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо краткое содержание

Бидия Дандарович Дандарон (1914–1974) — известный буддийский философ, ученый — тибетолог и религиозный деятель, наследник древней буддийской традиции, восходящей к Будде Шакьямуни. Ему принадлежат исследования базовых положений философии буддизма, переводы сочинений авторитетных тибетских ученых — буддистов XVIII в. и практических текстов буддийской тантры. В настоящее издание включены статьи по основополагающим проблемам теории и практики буддизма, перевод сочинения тибетского ученого Сумпы Кенпо «История Кукунора» и последнее неоконченное сочинение Б. Д. Дандарона «Черная Тетрадь», содержащее размышление автора о судьбах народов и о нравственных проблемах современности сквозь призму философии махаяны. Книгу завершает собрание материалов к биографии Б. Д. Дандарона. Издание представляет интерес для религиоведов, историков, философов и для всех, интересующихся буддизмом.

Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь жажду нужно принимать как восьмой член в цепи зависимого происхождения, который несколько отличается от гистой жажды.

В указанных двух высших ступенях на пути к спасению (rūpadhātu и ampadhātu) жажда существует только в виде волнения дхарм , которое поддерживает процесс бывания, поскольку он существует, но она совсем не похожа на обычную мирскую жажду или страсть.

Следующие три разновидности являются полными проявлениями жажды; это — стремление к любви, стремление к эфемерному богатству и наслаждению и стремление к бытию (жизни).

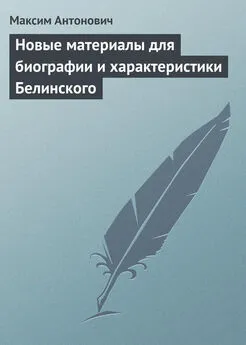

Девятым членомзависимого происхождения является привязанность (табл. 10). Буддисты утверждают, что пламя жажды связано с топливом привязанности. Только с прекращением привязанности прекращается грешное существование. Привязанность, говорят они, это не только причина страдания, но и цепь, держащая индивида в иллюзорном бытии.

Таблица 10

Этот член цепи зависимого происхождения имеет четыре разновидности проявления: 1) привязанность к стремлению; 2) привязанность к какому‑либо убеждению; 3) привязанность к нравственному обету; 4) привязанность к утверждению существования индивидуального Я.

Признание существования индивидуального Я у буддистов непосредственно связано с неведением, вызывающим появление существования индивидуальностей. А индивидуальности привязаны к иллюзорному бытию. От привязанности же к бытию происходит становление.

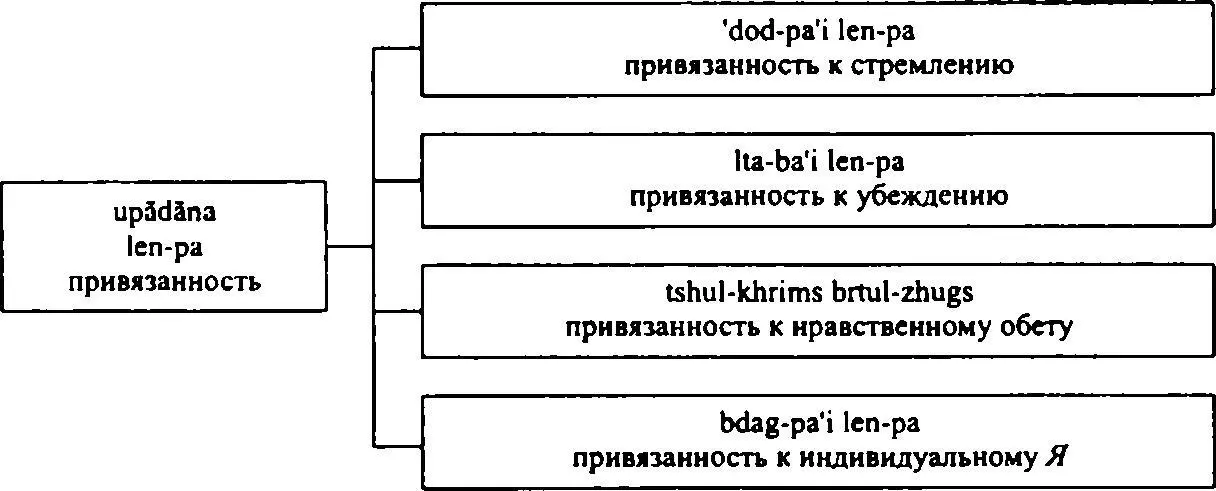

Десятым членомзависимого происхождения является становление (табл. 11). Некоторые представители школы мадхьямика, в частности Чандракирти, становление отождествляют с кармой, которая вызывает новое рождение. Становление есть результат предыдущей кармы и с первого момента своего проявления само создает карму.

Таблица 11

Становление имеет восемь различных проявлений: 1) три различных становления в трех мирах; 2) становление в мире круговорота с двумя проявлениями; 3) опускание в мир круговорота; 4) обычное становление в мире круговорота; 5) промежуточное становление (между смертью и новым рождением); 6) становление с рождением; 7) становление предыдущее; 8) становление в момент смерти.

От становления возникает рождение. Нечто сначала существует, потом рождается, т. е. от ничто не может родиться нечто.

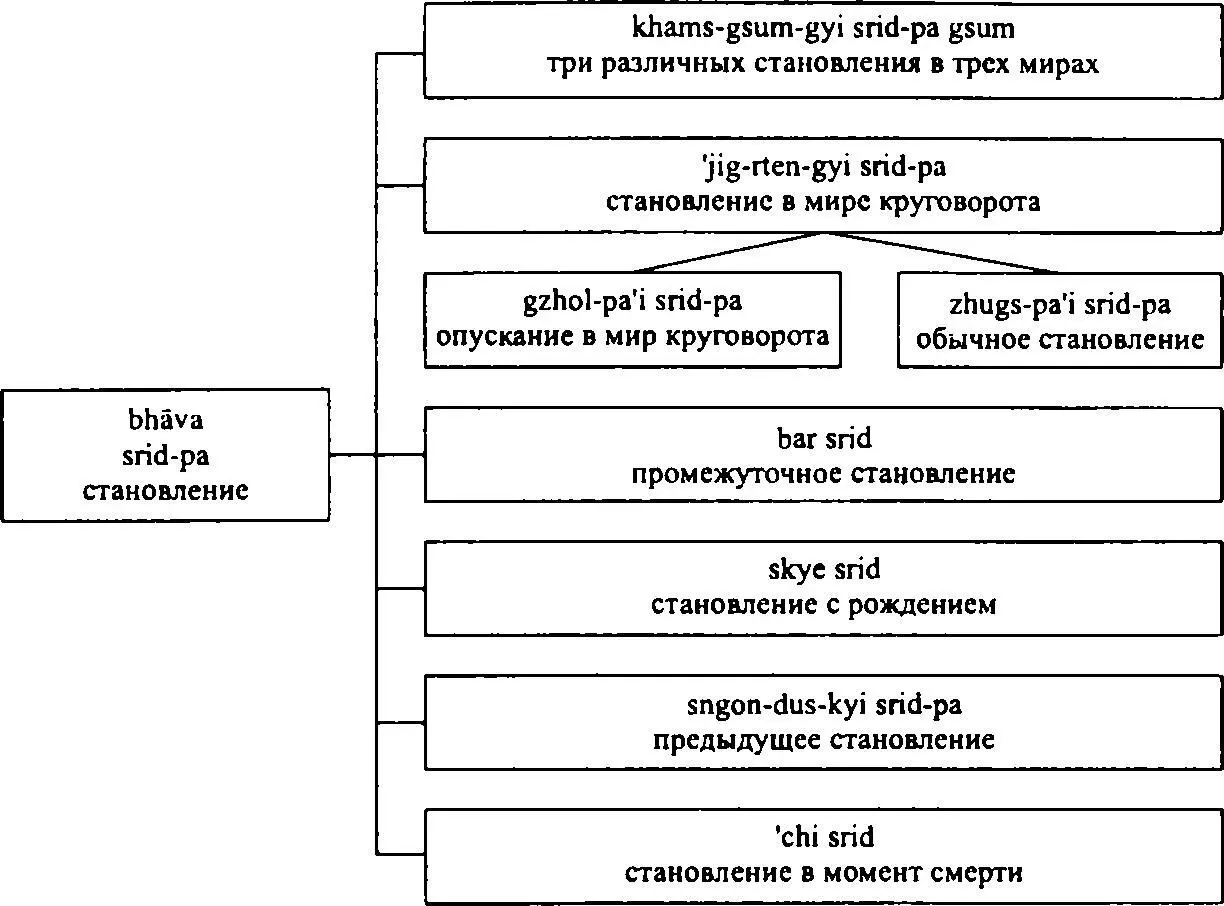

Одиннадцатым членомзависимого происхождения является рождение (табл. 12). В рождении выявляются пять стадий проявления: 1) появление зародыша в утробе матери; 2) приобретение формы там же; 3) отделение младенца от лона матери; 4) соприкосновение с объективными элементами; 5) ясное определение личности (мужчина или женщина, человек или животное, и т. д.) в момент отделения от матери.

Таблица 12

Хотя личность определяется еще в момент зачатия, но здесь, при появлении в объективном мире, он выявляет себя как определенная личность, и здесь впервые личность вступает в соприкосновение с объективными элементами и обретает самостоятельную жизнь. В связи с рождением индивид приобретает группы (скандхи), элементы (дхату) и базы (аятана), каждый в отдельности. В момент появления в утробе матери создается группа тела и рождаются пять органов чувств.

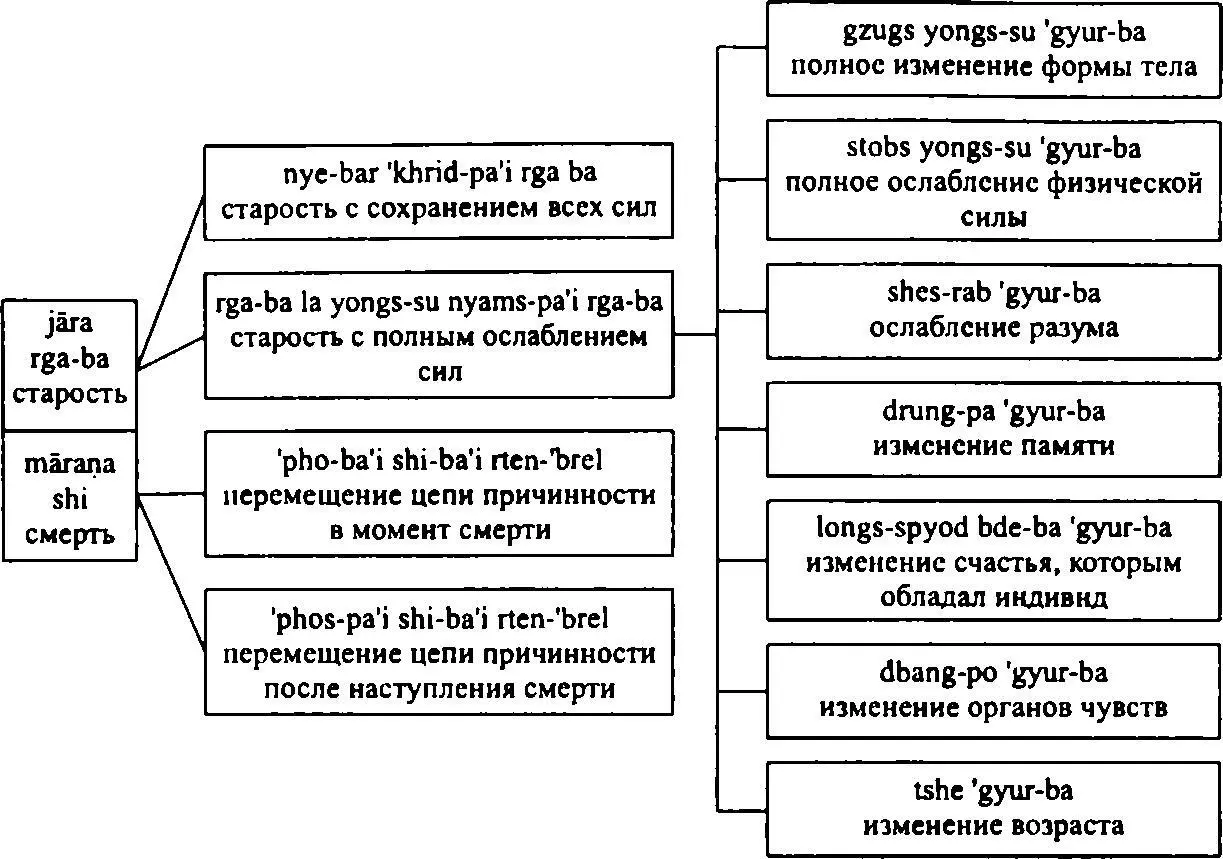

Двенадцатым членомзависимого происхождения является старость и смерть (табл. 13).

В старении различают наступление старости с полным ослаблением всех сил и энергии и старость с сохранением всех сил (полноту жизни). Полное ослабление характеризуется семью моментами: 1) полное изменение формы тела; 2) полное ослабление физической силы; 3) ослабление разума; 4) изменение памяти; 5) изменение счастья, которым обладал индивид; 6) изменение органов чувств; 7) увеличение (изменение) возраста.

Смерть наступает двояким образом: как перемещение цепи причинности после наступления смерти и как перемещение цепи причинности в момент смерти. С точки зрения буддистов, в момент наступления смерти все вышеперечисленные элементы эмоции, различения, памяти, органов чувств и т. д. вместе с сознанием перемещаются в другую сферу — бесформенную, или промежуточную, между прошлым материальным воплощением и будущим. В этой промежуточной сфере из всех этих элементов продолжает действовать только сознание. Поэтому представители некоторых буддийских школ отождествляют виджняну (сознание) с душой.

Таблица 13

В легенде говорится: «Тогда Блаженный, закончив размышление над цепью причинности в прямом порядке, воскликнул: „Таково происхождение всей этой бездны страдания!“.

Буддийская теория индивидуального Я [142] Материалы по истории и философии Центральной Азии, вып. 3. Улан — Удэ, 1968, с. 34–52.

В своей работе „Теория души у буддистов“, представленной Академией наук СССР 6 ноября 1918 г. и напечатанной в „Азиатском сборнике“, академик Ф. И. Щербатской излагает эту теорию, известную под термином анатма и являющуюся одним из основных положений буддийской философской школы, вызывавшим горячие дискуссии как с представителями небуддийских философских школ, так и между самими буддийскими философами.

Ф. И. Щербатской использует труд известного буддийского философа Васубандху — „Абхидхармакошу“, вернее, добавление к последней, восьмой, главе этого труда, которое и характерно дискуссией между представителями различных школ, в первую очередь школы ватсипутриев — с самим Васубандху. Своих выводов в данном случае Ф. И. Щербатской не делает, ограничиваясь, в основном, переводом этого добавления, но вместе с тем он считает необходимым упомянуть, что это — „центральный пункт“ всей массы буддийского учения, и приводит, считая его совершенно правильным, мнение госпожи К. Рис Дэвиде о том, „как внимательно и добросовестно эта антисубстанционалистская позиция выпестовывалась и поддерживалась“ [143] Th. Stcherbatsky. The Soul Theory of the Buddhists. — „Известия Академии наук“, т. 13. Пгд., 1919, с. 823–854,937–958

.

Для нас, вводящих в научный оборот буддологии труды бурятских ученых — лам, представляет большой интерес их мнение в вопросах, в той или иной форме затрагивавшихся европейскими учеными, и поэтому, обнаружив в наших хранилищах две работы, относящиеся к данному „центральному пункту“, мы посчитали необходимым представить их к опубликованию. Речь идет о трудах: „О несуществовании индивидуального Я“ [144] Gang‑zag‑gi bdag‑med.

Генина Тыхеева из Кижингинского дацана и о пособии для проходящих начальный курс философии под названием „Путь к разуму, помощь для вновь поступивших в философскую школу дуйшун“ [145] bsDus gzhung gsar‑bu‑pa‑rnams la phan‑pa’i rigs‑lam rang‑lugs dam bea’ dang beas bzhugs‑so.

Гэлэга Чжамцо из Сартульского дацана. Дальнейшее будет изложением вышеназванных трудов.

Интервал:

Закладка: