Бидия Дандарон - Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо

- Название:Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5–8071–0204–5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бидия Дандарон - Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо краткое содержание

Бидия Дандарович Дандарон (1914–1974) — известный буддийский философ, ученый — тибетолог и религиозный деятель, наследник древней буддийской традиции, восходящей к Будде Шакьямуни. Ему принадлежат исследования базовых положений философии буддизма, переводы сочинений авторитетных тибетских ученых — буддистов XVIII в. и практических текстов буддийской тантры. В настоящее издание включены статьи по основополагающим проблемам теории и практики буддизма, перевод сочинения тибетского ученого Сумпы Кенпо «История Кукунора» и последнее неоконченное сочинение Б. Д. Дандарона «Черная Тетрадь», содержащее размышление автора о судьбах народов и о нравственных проблемах современности сквозь призму философии махаяны. Книгу завершает собрание материалов к биографии Б. Д. Дандарона. Издание представляет интерес для религиоведов, историков, философов и для всех, интересующихся буддизмом.

Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии; История Кукунора Сумпы Кенпо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Утверждение о несуществовании индивидуального Я действительно занимает в буддийской философии одно из центральных мест. Признание существования индивидуального Я буддисты связывают непосредственно с неведением (авидьей). Из этого неведения и возникает представление о существовании индивидуальности, которая, увлекаясь бытием, будучи всецело охвачена вихрем жизни, создает привязанность к существованию. Для того, чтобы твердо встать на путь спасения, буддист должен подавить привязанность к иллюзорному бытию, а это можно сделать лишь в том случае, если индивид подлинно познал нереальность существования индивидуального Я. По учению буддистов, понятие индивидуального Я человеческой личности, или живого существа, лишено постоянной сущности. Индивидуальность — это лишь комплекс связи причин и следствий, это только пространственно — временная конфигурация пяти скандх.

Но такая резкая и конкретная формулировка о несуществовании индивидуального Я, очевидно, была выдвинута учителями позднейших школ буддизма. Ранний буддизм еще не имел законченной формулировки по этому вопросу. Это видно из диалога Будды со странствующим монахом Ваччхаготтой. „Тогда странствующий монах Ваччхаготта обратился к Возвышенному, говоря: „Как обстоит дело, достопочтенный Готама, есть ли эго?“ Когда он сказал это, Возвышенный хранил молчание. „Значит, достопочтенный Готама, эго нет?“ И по — прежнему Возвышенный молчал. Тогда странствующий монах Ваччхаготта поднялся с места и ушел прочь. Достопочтенный Ананда сказал Возвышенному: „Почему же, о, господин, Возвышенный не дал ответа на вопросы, заданные странствующим монахом Ваччхаготтой?“ „Если бы я, Ананда, будучи спрошен странствующим монахом Ваччхаготтой "есть ли эго?", ответил: "эго есть", это, Ананда, подтвердило бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в постоянство. Если бы я, Ананда, когда странствующий монах Ваччхаготта спросил меня: "значит, эго нет?", ответил: "эго нет", этим, Ананда, я подтвердил бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в уничтожение" [146] Подробно см.: С. Радхакришнан. Индийская философия, т. I, с. 327.

.

Однако было бы ошибкой думать, что, согласно буддизму, совсем нет Я. Учителя раннего буддизма, несомненно, предполагали существование Я, но природу этого Я никто не описал. Они только полагали, что Я — это не то же самое, что скандхи и связь причин и следствий.

Более позднее толкование вышеупомянутого диалога, например толкование Нагасены, изложенное в беседе Нагасены с царем Милиндой [147] Там же, с. 331–333.

, дает строгое логическое понимание философии становления. Здесь полностью отрицается существование индивидуального Я, оно целиком сводится к комплексу безначального вихря дхарм. Но существует трансцендентное Я, природа которого находится за пределами умозрительной философии. Таким Я у йогачаров является алая — виджняна. Естественно, что если Я есть только непостоянные связи причин и следствий, тела и духа, то когда они исчезнут, не будет ничего, что освобождается. Тогда самоубийство будет являться самым лучшим способом избавления от страданий. Свобода становится смертью. Однако, по учению буддистов, нирвана есть вневременное существование, и поэтому они должны были признать существование вневременного Я.

Позднейшие буддисты не отходили от логического принципа Нагасены; они рассматривали индивид прежде всего как комплекс скандх, в котором нельзя обнаружить никакого индивидуального и вневременного Я. Для доказательства этого положения они занимались подробным анализом личности человека, расчленяя ее на элементы (дхармы), и старались дать точную характеристику каждой группе элементов, распределяя их по категориям, т. е. классифицируя их на чувственное, на процессы и сознание. Этот способ анализа личности представляет для нас большой интерес не только с точки зрения истории развития человеческой мысли, но и как особый метод доказательства трансцендентальных идей, ибо таким же образом идет доказательство понятия шуньяты с утверждением, что несуществование Я дхарм и шуньята одно и то же [148] chos‑kyi bdag‑med dang stong‑pa zhin don‑gcig.

. Поэтому мы попытаемся здесь разобрать схему индивидуальности по трудам буддийских ученых.

Наше рассмотрение буддийской концепции индивидуального Я, как мы сказали выше, опирается на работы упомянутых двух бурятских ученых — лам. Индивидуальное Я рассматривается с точки зрения существования, т. е. перечисляются составные элементы индивидуума, и с точки зрения несуществования [149] Соответственно: yod‑pa и med‑pa.

.

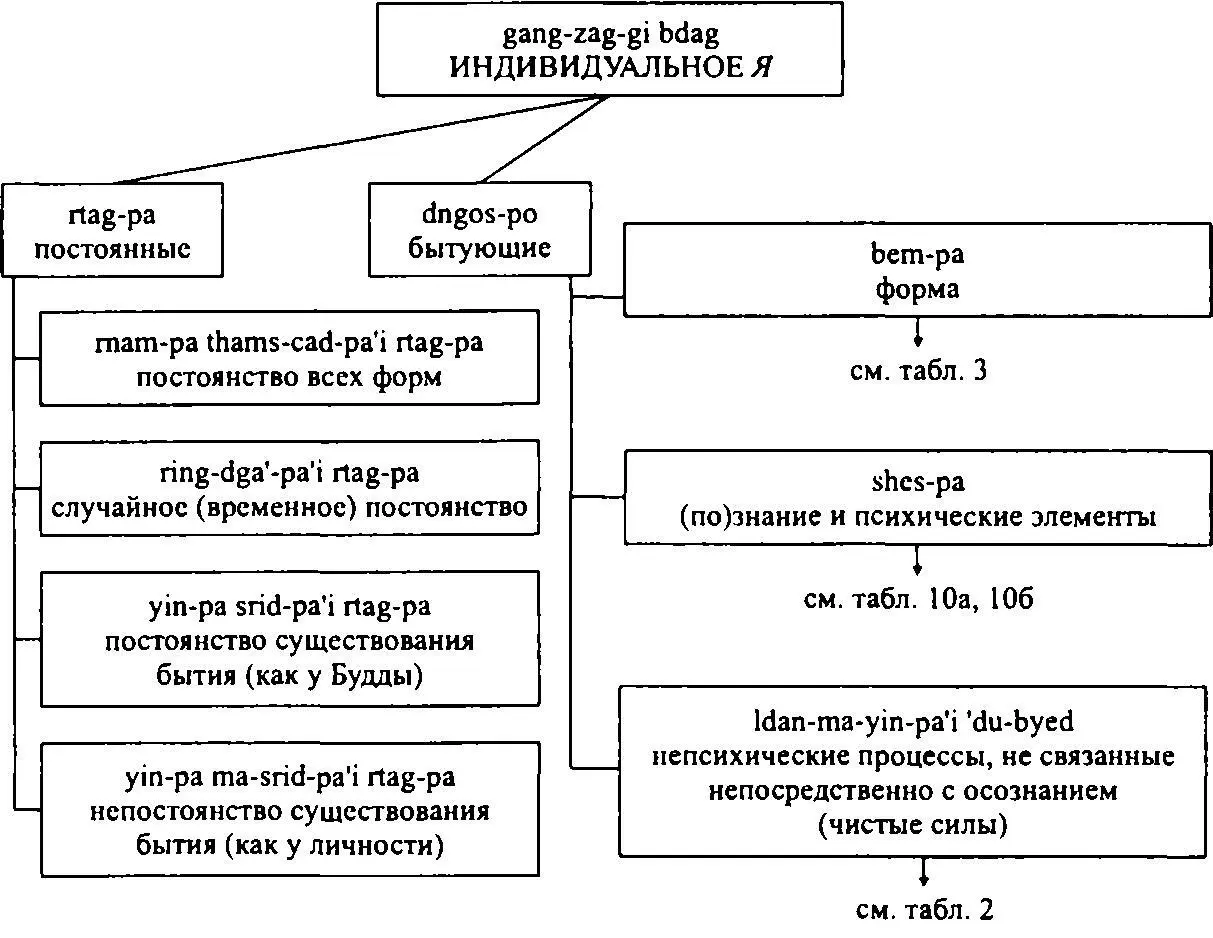

Если рассматривать индивид с точки зрения существования, то его образуют элементы бытия постоянные (неизменные) и бытующие (см. табл. 1). Под постоянством понимается пространство — акаша (асанскрита — дхарма), состоящее из единого неделимого элемента, но перечисляются четыре его качественных вида: а) безвременное постоянство, сюда входит мировое пространство (постоянство всех форм — акаша как таковая); б) постоянство в определенный период времени (постоянство случайное, временное); в) вечное постоянство (постоянство существования бытия, как у Будды); г) постоянство на каждый раз (непостоянство существования бытия, как у личности). Первые два вида по существу однозначны со вторыми двумя видами, различие лишь качественное. Свойство несоставного пространства (апаша) есть отсутствие возможности ощущать и соприкасаться с ним. Для понимания понятия временное постоянство приводится пример кувшина, занимающего определенное пространство до момента его разрушения [150] bum‑pa dang tha‑dad las log‑pa’i chos.

. Не указывается два других элемента постоянства — пратисанкхьяниродха и апратисанкхьяниродха, которые указаны как постоянные в "Абхидхармакоше" [151] Ср.: Th. Stcherbatsky. Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word "Dharma". London, 1923, p. 106.

. Элементы, не подверженные бытию (асанскрита), определяются еще как неразрушаемые и небытующие [152] ’ud ma‑byas‑pa’i chos = mi-’jigs‑pa’i chos dang dngos‑med‑kyi chos.

.

Таблица 1

Бытующие элементы проявляются в виде формы (вида), в виде (со)знания (к этим элементам относятся: сознание и психические элементы) и в виде так называемых чистых сил (непсихические процессы — випраюкта — санскара, создающие органические и неорганические соединения).

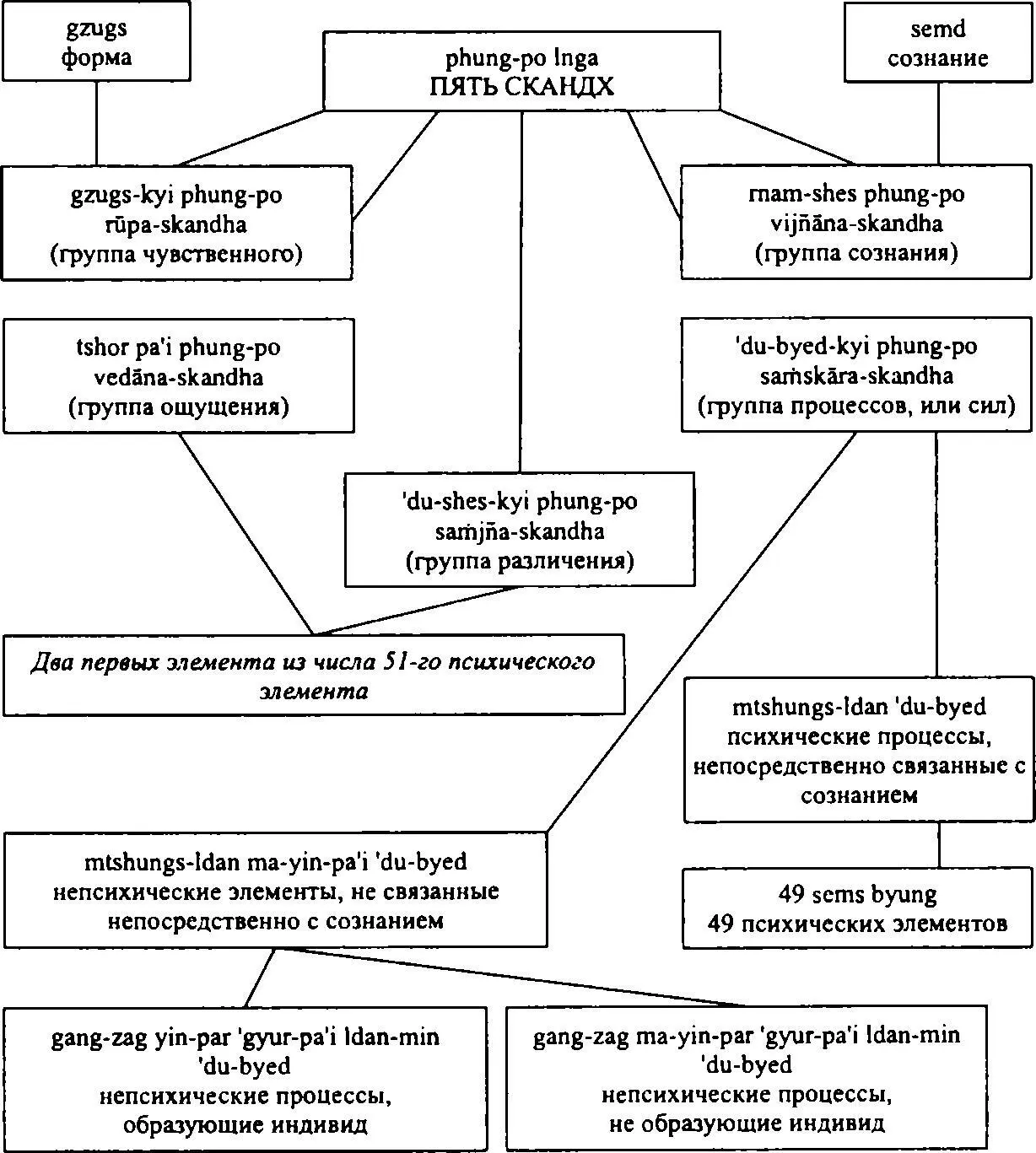

Таблица 2

Если мы будем рассматривать проявление этих элементов через призму пяти скандх [153] Термин скандха (тиб. phung‑po) объясняется следующим образом: "Если объединить в одну группу все дхармы чувственные (рупа), т. е. прошедшие, настоящие и будущие, притом всех разновидностей, то получится группа чувственного (рупа — скандха). Таким же образом получается группа сознания (виджняна — скандха) и другие, т. е. группа чувств (ведана — скандха), группа процессов различения (санджня — скандха) и группа процессов (санскара — скандха). Пять групп получаются, таким образом, путем выделения в качестве особенно важных из числа психических явлений двух элементов — актов чувства и различения и объединения их в отдельные группы. Чувство приятного, неприятного и безразличного рассматриваются в абстракции от всех других явлений, в связи с которыми они переживаются. В популярной литературе скандха — это тот элемент, из которого состоит тело человека: группами, скандхами, они называются потому, что, сгруппировавшись, образуют тело человека" (О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии. Пгд., 1918, с. 133–135).

, то получим следующую схему (см. табл. 2). Группа чувственного — рупа — скандха (или группа формы), группа ощущения, группа различения, группа (двигателей) сил и группа сознания. Первая группа выражает внешний вид, физическую сторону индивида. Группа ощущения (чувства) — это одно из самых элементарных переживаний и имеет универсальный характер, так как оно постоянно сопровождает сознание. Такими же универсальными являются и элементы различения, ибо, действительно, все эмпирическое познание основано на том, что одни элементы в сознании отличаются от других. Группы ощущения и различения являют собой первые два из числа психических элементов.

Интервал:

Закладка: