Софроний - Старец Силуан Афонский

- Название:Старец Силуан Афонский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Софроний - Старец Силуан Афонский краткое содержание

Архимандрит Софроний скромно назвал свой книжный труд «житием», то есть он попытался лишь в меру сил дать образ своего учителя, суммируя пройденный им духовный путь, насколько это дано было самому ему услышать от старца и познать из найденных после его смерти дневниковых записей. При этом отец Софроний отмечает, что не старался придать книге научно-формальный характер и поэтому сознательно уклонялся от многих сопоставлений и ссылок в тексте на творения святых отцов церкви.

Автор не раз подчеркивает, что духовный монашеский путь старца Силуана лежит строго в русле подвижнической жизни православного монашества вообще, и тех представлений и преданий аскетического делания, которые существуют на Святой Горе Афон в частности. В этом смысле святость старца Силуана тождественна святости многих православных монахов, но она имеет и свои индивидуальные особенности или точнее своеобразие. Это своеобразие монашеского подвига старца дало право многим православным христианам во всем мире называть преподобного отца Силуана «апостолом любви двадцатого века».

***

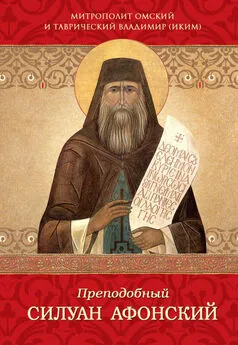

26 ноября 1987 года Константинопольской православной церковью была совершена канонизация Силуана Афонского. Имя преподобного Силуана Афонского было внесено в месяцеслов Московского патриархата за 1992 год по благословению Патриарха Алексия II.

***

27 ноября 2019 года Константинопольской православной церковью архимандрит Софроний Сахаров причислен к лику святых как преподобный Софроний Афонский.

Старец Силуан Афонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При постриге в монашество вне монастыря этот вопрос обычно опускается; остается только вопрос о прибытии в постничестве до последнего издыхания. Однако он вполне естественен и навсегда останется как составная часть пострига в монастырях, потому что всякий, принятый в братство монастыря, становится сообладателем всего, что принадлежит монастырю, и соучастником во всех отношениях, т. е. и жизни внешней, и жизни внутренней. Принимая так тесно нового члена в свою духовную семью, братство монастыря, естественно, хочет иметь с его стороны обещание верности, чтобы все прочие, старые члены могли с полным доверием положиться на него во всем.

Сущность же второго момента, а именно: «пребыть в постничестве до последнего издыхания», в том, что обеты монашеские имеют характер не временный, на какой-то срок, а неизменный, непреложный, и даже выходящий за пределы земной жизни. Господь сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62). Здесь словом «благонадежен», а в славянском «управлен», переведено греческое выражение, означающее: удобно, должным или соответствующим образом положенный. И в самом деле, если обеты монашеские принимать только как временные, то это значит не понимать их действительного смысла и превратить их всего лишь в некое благочестивое упражнение, тогда как, по существу, это есть оставление младенческого возраста и переход в совершенный возраст. Апостол Павел говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, мыслил, рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13, 11). Младенчество проходит безвозвратно не столько в смысле времени, сколько в смысле содержания жизни. Как могут исчезнуть приобретенные опыт, знание, разумение? Подобным образом и в приносимых обетах выражается иное сознание жизни вообще, ее смысла, цели, содержания. Обет целомудрия, скажем, чем будет отличаться от временного воздержания всякого иного человека, если смотреть на него только как на временное упражнение? Или, если смотреть на послушание тоже только как на временное упражнение, то где сознание, что чрез послушание нами ведется борьба с узостью нашей «самости», эгоизма, с тем, чтобы сделаться вместилищем божественной воли Отца Небесного? И нестяжание также; если видеть в нем только временное пребывание в лишениях, то где разумение, что в этом обете заключено наше стремление, помощью Бога, преодолеть вообще власть вещества над духом нашим? Итак, конечно, «не удобно» положен для Царствия тот, кто возвращается вспять от данных им обетов. И можно сказать, что когда наличествует это возвращение вспять, то это в большинстве случаев значит, что обеты были принесены без надлежащего разума, без соответствующего состояния духа. Иначе говоря, не были сохранены они потому, что и приносились не должным образом.

* * *

Вначале мы говорили о трех родах призвания, о трех отречениях, о трех видах креста, о трех степенях монашества. Но вот у Св. Григория Богослова есть еще слово о трех рождениях, через которые должен пройти человек в своей жизни. В поэме-письме «К Витилиану от сыновей», развивая свой взгляд на подвижничество, он говорит, что «по первому рождению от плоти и крови люди являются на земле и скоро исчезают; затем (следует рождение) от Духа чистого (Святого), когда на омытых водою (крещения) приходит (свыше) просвещение. Третье же (рождение) слезами и болезнями очищает (в нас) образ (Божий), омраченный злобою (непотребством греха). Из сих (рождений) — первое человек имеет от отцов, второе — от Бога, в третьем же он сам себе родитель, являясь миру благим светом». [36]

Тон речи Святого дает понять, что последнее рождение есть завершительное. Смысл его в том, что человек, получив дар благодати и познав при свете ее божественную жизнь, а вместе и свое падение, болезненным подвигом полагает себя в добре. Именно этот момент разумного самоположения в Божественном добре и является основным в жизни христианского подвижника. Проявляется он, как глубокая неудовлетворенность духа нашего всем, что есть на земле, и тоскою о Боге, жаждою Бога, горячим исканием Его.

Этот смысл, думаю, заключен и в словах Старца Силуана:

«Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его.

Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня,

И дал мне насладиться Духом Твоим Святым.

И душа моя возлюбила Тебя».

Иеромонах Софроний

Примечания

1

На Афоне во время ночных служб и особенно всенощных бдений, которые длятся по 8 и 9 и более часов, читают вслух много поучений из Святоотеческой письменности.

2

Смотрите его прекрасные главы «О Пастырях и духовниках» и друг.

3

Калибою на Афоне называется отдельный домик для пустынника.

4

Общежительные монахи или пустынники на Афоне мяса вообще не едят по слову Апостола: «Если пища соблазняет брата моего, не стану есть мяса во век» (1 Кор. 8, 13).

5

В течение года по уставу Монастыря совершается всенощное бдение 66 раз.

6

Здесь мы употребляем это слово, следуя общепринятой богословско-философской терминологии (от «Онтология» — учение о бытии).

7

По уставу — в мантию, но на Св. Горе вообще существует тенденция к упрощению, и мантию монахи обычно не носят, за исключением Иеромонаха, Канонарха и Екклезиарха при совершении ими служения в храме.

8

Вопрос аскетического самоскрывания — очень существенный в жизни всякого подвижника. Есть много причин, вынуждающих к тому. На Афоне же, кроме общих всему миру, есть еще и особые местные причины. В монастырях и пустынях Афона собрались люди, оставившие мир, и следовательно, прошедшие через огонь отречения. Все эти люди, за редкими исключениями, в момент напряженной устремленности к Богу, принесли жертву, имя которой: «мне мир распяся, и аз миру» (Гал. 6, 14). Каждый совершил этот подвиг в меру своих сил, и потому едва ли не каждому кажется, что совершил его в полной мере. После этого подвига, после этой жертвы, видя себя не достигающим искомого, монах подвергается особому искушению — «духовной зависимости». Подобно тому, как Каин, видя, что жертва брата его Авеля принята Богом, а его, Каинова, отвергнута, от зависти дошел до братоубийства, и монахи, если и не убивают своего брата физически, то нередко создают для него чрезвычайно трудные духовно условия. Но и помимо этих попыток творить препятствия в духовной жизни тому, кого видят преуспевающим в молитве и других духовных деланиях, одно их внутреннее мучение от сознания своего неуспеха является уважительным поводом для того, чтобы каждый подвижник в присутствии других держал себя, ничем не выявляя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: