Алексей Бакулин - Книга встреч

- Название:Книга встреч

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бакулин - Книга встреч краткое содержание

Книга встреч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И более того: «Я, например, так увлекся этой борьбой, так меня раззадорили эти «узкобрючники», что, утратив еще и чувство юмора, всерьез стал носить… сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад, а я «вернусь» назад, в Русь» .

Так между Русью и деревней сам собой возник знак равенства. И знак неравенства между Россией и городом. Во времена Шукшина Россия под натиском превосходящих сил противника отступила в деревни, в глухую оборону. Город стал чужой территорией.

Шукшин жил в городе, ибо лучший способ обороны — нападение. Он сумел закрепиться, встать во весь рост в литературе, — а литература тогда еще дышала, еще билась в ней русская кровь. Он сумел встать на ноги и в кино, а это было уже труднее: национального кино в России не существовало никогда, имелось «советское» — со всем, что из этого определения следует. Вольно или не вольно, но после выхода на экраны «Калины Красной» Шукшин оказался в первых рядах атакующих. Как-то вдруг он из «одного из современных литераторов», «известного артиста кино», «своеобразного, ищущего режиссера» сразу стал человеком-легендой, человеком-знаменем. Народное признание, которого он долго (и не очень успешно) добивался, нахлынуло разом — народной любовью. Хорошо помню, как на вялый, безформенный фильм Бондарчука «Они сражались за Родину» люди ходили толпами — смотреть на Шукшина — и, возвращаясь, только Шукшина и обсуждали. А его уже не было в живых.

«Калина Красная» — была успехом, но она не была победой. Растерянный, неумело огрызающийся герой фильма «Печки-лавочки» превратился здесь в серьезного, закаленного бойца — пусть однажды потерпевшего поражение, но сумевшего подняться, сгруппироваться и приготовиться к новому удару. К удару, но не к атаке. Настоящий бой должен был дать следующий герой Шукшина — Степан Разин, который мыслился как народный вождь, поднявший русскую деревню, вдохновивший ее на битву, но — в последний момент — не поверивший ей и предавший ее своим недоверием. Впрочем, это даже не важно: важно то, что на ту пору Шукшин сам стал в глазах народа героем не хуже Стеньки Разина. Соединение двух этих, как сейчас говорят, «культовых» имен в едином лице могло, пожалуй, привести к непредсказуемому результату. Шукшин и без того слишком возвысился; фильм «Я пришел дать вам волю» мог поднять его на такую высоту, что всем прочим «корифеям» советской культуры пришлось бы отправиться на заслуженный отдых. Но было основание бояться и большего… У солдата, оказавшегося на острие атаки, мало шансов остаться в живых.

Он писал: «Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл». И еще: «Ничего, болезнь не так уж и страшит: какое-то время можно будет идти на карачках». Этого времени ему никто не дал. Бой в три раунда не состоялся.

Мы не знаем, что сталось бы с Россией, проживи Пушкин еще тридцать лет, но мы уверены, что русская история пошел бы несколько иным путем. Не могла не пойти, — или уж национальный гений никакой роли в истории страны не играет?

Мы не знаем, куда пошла бы Россия, проживи Шукшин еще лет двадцать… Сейчас многие уже поняли, что с врагами нужно бороться, но, кажется, никто так и не понял, что этого мало: надо еще и своих беречь, и это, может быть, даже важнее. Смерть Шукшина, со времени которой прошло уже тридцать лет, до сих пор остается незаживающей раной, может быть потому, что это — последняя великая потеря России: нельзя же терять безконечно, — рано или поздно окажешься возле пустого корыта. Давайте пошарим по разбитому дну этого корыта — вдруг да найдем еще что-нибудь?

Часто жалею — всерьёз жалею! — что не смогу взять интервью у Шукшина. А мне это необходимо!.. Я уверен, что он многое смог бы мне объяснить. Почему мне никогда не поговорить с Маяковским? Да, книги, да, письма, — но мне мало этого. У меня есть свои вопросы. И мне нужны ответы именно этого человека, а не другого, пусть и не менее умного. Хочу взять интервью у Достоевского. Хочу побеседовать с Лермонтовым. Умер бы от счастья, доведись мне поговорить с Пушкиным.

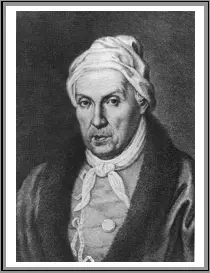

Вот и приходится теперь фантазировать: сочинять воображаемое интервью с Державиным. А чем помимо прочего плохо воображаемое интервью? Бывает идёшь к кому-нибудь с диктофоном и думаешь: «Вот спрошу у него о том-то, а он мне ответит так-то… Я ему: что вы об этом думаете? — а он мне: то-то и то-то!..» Приходишь, начинаешь разговор и тотчас оказывается, что все предварительные фантазии рассыпаются в прах: беседа идёт совершенно иными путями. Словом, читайте воображаемое интервью и знайте: в действительности разговор вышел бы совершенно иной.

13. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГАВРИЛА РОМАНОВИЧ!

Есть такая расхожая фраза: всё, мол, в доме-музее так хорошо сохранилось, что кажется, будто сам хозяин квартиры вот-вот выйдет навстречу экскурсантам. И не хочется мне, посетителю дома-музея Гаврилы Романовича Державина, повторять эти набившие оскомину слова — а что поделать, если так оно и есть? Внутренние покои державинского дворца восстанавливаются с нуля, подлинных вещей поэта здесь не осталось вовсе, а вот, тем не менее, видится мне: начало лета, хозяин будто бы собрался в своё новгородское имение, любимую Званку, а тем временем во дворце устроен небольшой ремонт с переменой обстановки, слышен стук молотков, по залам ходят рабочие. Но и сам хозяин, сам Гаврила Романович, тоже где-то здесь — бегает по комнатам, собирается в дорогу, отдаёт распоряжения… Сейчас свернёшь вот туда, вот в тот кабинет, а он — навстречу…

— Здравствуйте, Гаврила Романович! Можно с вами поговорить немножко?

— Как, сударь? Поговорить? До того ли мне? Я на минутку только забежал: посмотреть, проведать. Шутка сказать — без малого двести лет тут не бывал, уж и подзабыть успел, где что находится в моих владениях… А тут ещё ремонт, перестановки… Ничего не узнаю, ничего не найду!

— Гаврила Романович, мудрено узнать! Столько хозяев здесь без вас сменилось, в последние годы разбили ваши покои на несколько десятков коммуналок — где же тут сохранить старую обстановку?

— Ну и Бог с ней! Никогда я за вещи не держался, никогда в домашние дела не лез… Жёны дом вели: сперва Катерина Яковлевна, а как преставилась она, так Дарья Алексеевна взялась. Уж она-то взялась так взялась! Деловая была женщина — всё, бывало, за конторкой, всё пальцы в чернилах… С ней дела мои так пошли — мигом в миллионщики вышел, а ведь я перед свадьбой последние, можно сказать, рубли считал… Умна была и серьёзна, а вот что касаемо Амура… Ох-хо-хо… Бывало, подойдёшь к ней: «Милена моя (так я её звал — Миленой), Милена, послушай, какой я тебе стишок сочинил: «Как за сребряной плотицей линь златой по дну бежит; за прекрасною девицей, за тобой, Амур летит» . Оторвётся со вздохом от своих бумаг, выслушает весьма учтиво, похвалит этак с благосклонностью, и опять за письма свои — в деревни, к управляющим, и забыла про мои стишки. Вот Катерина Яковлевна, первая моя, незабвенная, Пленира моя!.. С ней не так было… Но после неё чуть не разорился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: