Ольга Берегова - Символы славян

- Название:Символы славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Диля

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-88503-605-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Берегова - Символы славян краткое содержание

Книга даёт возможность по-новому взглянуть на славянскую древнюю культуру. Огромное значение в языческие времена имел символ, именно он зачастую нёс в себе основную смысловую нагрузку в магическом и жреческом искусстве. Ведь символ — это не просто значок или украшение на посохе волхва, идоле, обрядовой посуде или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несёт в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Символ применялся для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» тёмные силы хаоса, иные способствуют причинению вреда.

Читатель не только узнает много нового о бытовых и культурных обычаях наших предков, но и найдёт объяснение многим приметам и верованиям сегодняшнего дня.

Символы славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

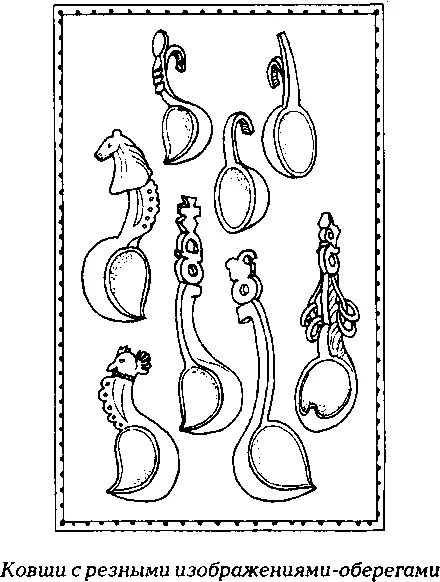

Во время свадебного ритуала ложки, повернутые лопастью к сидящим, выкладывались перед женихом и невестой перед венчанием за «тихим» столом; эти ложки сваха после трапезы забирала с собой для молодых. За свадебным столом жених и невеста ничего не ели, поэтому перед ними ставили пустое блюдо и клали ложки черенками к краю стола или связанные ручками в разные стороны. При разрешении им принимать пищу соблюдались определенные правила: молодые должны были есть одной ложкой из одного блюда и пить из одного стакана. При подаче новобрачным каши они ели одной ложкой, черпая три раза, молодым давали по три ложки молока, одной ложкой ели молодые и яичницу. Две ложки вместе с другими предметами утвари и свадебным хлебом зашивали в скатерть, которая расшивалась новобрачными после бани. На «блинках» (угощение молодых тещей в их первый приезд) молодой брал на ложку яичницу, складывал деньги и подавал теще.

На поминках для умершего ставили отдельный прибор либо на общий стол, либо на особый стол в углу под образами, ложку выкладывали черенком к иконам или под скатерть, помещая сверху кусок хлеба. Первую ложку (или первые три) каждого блюда и первый стакан водки отливали покойнику на угол стола. Вначале поминок все пробовали кутью, которую нужно было взять ложкой три раза. Есть за поминальным столом полагалось только ложками, использовать вилки и ножи не разрешалось. На Урале в сорочины хозяева старались накормить не менее сорока человек и раздать сорок ложек. Получали гости деревянную ложку после поминального обед а на память о покойном и в северных губерниях.

Накануне Рождества, в Крещенский сочельник и на Пасху хозяин брал ложку кутьи или овсяного киселя, выходил на порог сеней или влезал на печь и, бросив еду из ложки в окно, приглашал Мороза поесть, чтобы он за это не портил лен, коноплю и овес.

Употреблялась ложка и в гаданиях: девушки наливали в столовые ложки воду и ставили их в сени, когда вода замерзала, приносили ложку в избу и смотрели: если замерзшая вода образовывала «пупочек», то это значило, что загадывающая проживет наступающий год хорошо, образование «ямки» означало смерть.

После ужина перед Рождественским постом хозяйки определяли судьбу членов своей семьи. Оставляли на столе ложки или выносили их с водою в сени, а утром шли смотреть: чья ложка будет опрокинута на спинку или в чьей вода замерзнет с углублением — того ожидает несчастье или смерть.

Во время масленичной- недели ложку вместе с чашкой приносил кум своему крестнику, родившемуся в этом году. На второй неделе после Пасхи (неделя Жен Мироносиц) женщины, съев яичницу, подбрасывали вверх ложки и кричали: «Родись, лен, такой-то здоровый и высокий». У кого ложка взлетала выше, у того и лен должен вырасти лучше. На Вознесенье (за десять дней до Троицы) во время мужского гуляния в лесу парни, отправив пастись лошадей, запекали в чугуне яйца, выпивали по стакану купленной вскладчину водки, съедали яичницу, после чего бросали вверх ложки и приговаривали: «Как моя ложка легко летит вверх, так чтобы и мои лошади веселы были, поигрывали!». В период сенокоса женщины, оставшиеся дома, шли обычно «мыть ложки»: помогали по хозяйству тем соседкам, у которых в семье было много косарей. В начале жатвы принято было варить крутую кашу из свежих ржаных зерен, при этом хозяйка дома ударяла каждого ложкой по лбу и приговаривала: «Будь сыт одной кашей!».

Знахари использовали ложку в различных способах лечения. При лечении испуга зачерпывали ложкой воду из блюда и поливали на четыре угла стола; затем снимали воду ложкой обратно в блюдо и этой водой лечили человека или скот. Чтобы избавиться от лихорадки, нужно было набрать воды из трех колодцев и облиться этой водой на двенадцати зорях: шести вечерних и шести утренних, начиная с головы, через решето, поставленное на голову, в котором черенками крест-накрест лежали четыре ложки. Сквозь решето с лежащими в нем ложками, ключами и другими предметами поливали наговоренной водой ребенка при лечении сглаза.

Каша

Каша — одно из главных блюд традиционного рациона. В обрядах символизировала плодородие, обилие, рост, приумножение. Кашу готовили из целых или дробленых зерен (реже из муки) пшеницы, ячменя, проса, гречихи. Нередко каша служила главным обрядовым блюдом (ср. у русских в связи с этим праздник по случаю окончания жатвы и крестины с ритуалами раздела и выкупа каши назывались «каши»; праздник рожениц и повитух, 26 декабря — «бабьи каши»).

Каша была обязательным блюдом на свадьбе. По свидетельству летописей, «молодым в подклет приносят кашу, и они кашу черпают и за себя мечут». Кашу рассылали почетным особам. В Архангельской губерний молодым за «княжим столом» разрешалось есть только кашу, которую молодая ела под накинутым на нее платком. У русских кашу готовила и выносила на стол сваха или свекровь, за что невеста одаривала ее полотенцем. В Полесье каша варилась сладкой, если невеста была девственницей, и несладкой или соленой в противном случае; только в случае девственности невесты происходил обряд выкупа каши, во время которого жених разбивал горшок каши так, чтобы каша осталась целой.

Употребление каши на родинах и крестинах ребенка сопровождалось магическими действиями, призванными обеспечить новорожденному счастье, здоровье и быстрый рост, женщинам — плодовитость, земле — плодородие. Широко распространены обычаи поднимать горшок с кашей вверх, накрывать его полотенцем или холстом, бросать деньги на горшок с кашей, разбивать горшок с кашей.

На похоронах и поминках у восточных славян принято было подавать кутью, которую носили также в церковь, на кладбище, оставляли на окне «для душ», раздавали нищим за помин души.

У южных славян в день св. Варвары готовили варицу — кашу из смеси зерен разных злаков и кукурузы, гороха и др., чтобы вызвать плодородие. Сербы по варице гадали об урожае и о жизни-смерти: бугры и вздутия на каше означали будущий хороший урожай, трещины — плохой урожай и смерть; ямка в середине варицы означала смерть хозяина, по бокам — смерть других членов семьи и т. п.

Обрядовой кашей отмечали окончание жатвы, начало молотьбы, сева, переселение в новый дом и др.

Соль

Деревянные солонки делались из березы, сосны, ели и украшались в зависимости от местной традиции: резались, долбились, плелись из корней и бересты. Почти все солонки изготовлялись с крышками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: