Ольга Берегова - Символы славян

- Название:Символы славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Диля

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-88503-605-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Берегова - Символы славян краткое содержание

Книга даёт возможность по-новому взглянуть на славянскую древнюю культуру. Огромное значение в языческие времена имел символ, именно он зачастую нёс в себе основную смысловую нагрузку в магическом и жреческом искусстве. Ведь символ — это не просто значок или украшение на посохе волхва, идоле, обрядовой посуде или иной вещи, а совокупность сакральных смыслов, магических эффектов, многотысячелетних трудов древних гениев, формировавших сей знак. Проще говоря, символ в язычестве славян несёт в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Символ применялся для воздействий на мир, преобразования его. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» тёмные силы хаоса, иные способствуют причинению вреда.

Читатель не только узнает много нового о бытовых и культурных обычаях наших предков, но и найдёт объяснение многим приметам и верованиям сегодняшнего дня.

Символы славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рубаха

Рубаха в обрядности нередко выступает в роли двойника человека, может уподобляться человеческой коже. Женская рубаха ассоциируется с материнской утробой, а некоторые ритуальные действия с рубахой — протаскивание сквозь рубашку новорожденного, манипуляции с подолом рубахи — осмысляются как продуцирующие.

Рубаха часто соотносилась с судьбой, долей человека. Так, у восточных славян известно поверье, что продать рубаху — значит продать свое счастье. В Польше (Покутье) в новую рубаху обязательно заворачивали хлеб, чтобы тот, кто будет носить ее, никогда не был голодным. Поляки также верили, что если на нитках, которыми шьют рубаху, завязываются узлы, то она будет изношена в здравии, если же нитки не путаются, не завязываются, то хозяин рубахи умрет, не износив ее. У болгар невеста во время свадьбы надевала две рубахи — одну белую, «чтобы судьба ее была чистой», а другую красную, «чтобы молодая была здоровой и плодовитой».

Первой одеждой новорожденного нередко была отцовская рубаха, непосредственно с него снятая, «чтобы ребенок был здоровым и отец жалел его».

Болгары при рождении надевали на младенца рубаху самой старой женщины в семье, чтобы он унаследовал ее судьбу. На Украине перед крещением повитуха клала завернутого в отцовскую рубаху младенца на кожух, приговаривая: «Щоб добре росло і щасливе було». Согласно сербскому поверью, с ребенка рубаху надо снимать через ноги, а не через голову, иначе он перестанет расти.

Используя рубаху или нитку от нее, можно было нанести порчу владельцу или приворожить его. На Руси невеста после бани вытирала лицо приготовленной для жениха рубахой, чтобы муж больше любил. После первой брачной ночи жених вытирал руки сорочкой невесты, а она — рубахой молодого.

Однако чаще рубаху использовали при лечении болезней: у русских испуг смывали с рубахи, в которую человек был одет, когда испугался; рубаху оставляли на берегу реки, чтобы вода смыла болезнь. Рубаху больного протаскивали через прокоп, вывешивали на культовом дереве, на крестах и т. п. В Сербии, чтобы забеременеть, бесплодная женщина клала свою рубаху внутрь мужниной и оставляла их переночевать на ярме.

Подвенечной рубахе приписывались целебные свойства. Она употреблялась при тяжелых родах (у восточных и южных славян), болезнях, для облегчения агонии (у поляков). В Сербии через год после свадьбы молодой рвал свою подвенечную рубаху, чтобы долго жить. Этой рубахой «прогоняли» градовую тучу на Балканах и в Полесье, сербы ею покрывали улей, чтобы пчелы к нему привязались.

Повсеместно у славян покойника хоронили в подвенечной рубахе, а болгары и македонцы верили, что муж и жена по ней узнают друг друга на «том свете».

Если же супруг хотел вступить во второй брак, то, согласно русскому поверью, на умершем воротник рубахи оставляли расстегнутым.

Особой магической силой обладала «обыденная» рубаха, спряденная, вытканная, сшитая за одну ночь или день при определенных условиях. Такая рубаха могла спасать от эпидемий и смерти. Подобную рубаху изготовляли и надевали на новорожденного той матери, чьи дети умирали, сквозь нее протаскивали больных и уходящих на войну.

Рубаха использовалась и в сельскохозяйственной магии. В Болгарии на первый сев хозяин отправлялся в чистой белой рубахе. Чтобы обеспечить здоровье и успешный сбор урожая, болгары-павликяне не снимали рубаху, надетую в начале жатвы, до конца обмолота зерна. Галицкие русины, посеяв семена конопли, бороновали своей рубахой.

У южных славян существуют запреты вывешить белые рубахи в особые праздники, чтобы не вызвать град. А в день св. Симеона Летнего (1 сентября) в Болгарии то же табу соблюдалось, чтобы колосья пшеницы не остались пустыми.

У сербов ношение рубахи наизнанку на Масленицу могло предохранить детей от ведьм или способствовать обретению врагов.

Белая рубаха — атрибут ряженых на святки у восточных славян (см. Коляда), а также некоторых святых (св. Афанасий, св. Елена, которая носит град в своем рукаве) и мифологических персонажей: ведьм, русалок, самовил. Согласно южно-славянским поверьям, вампиры и змеи одеты в рубахи, в которых заключена их магическая сила.

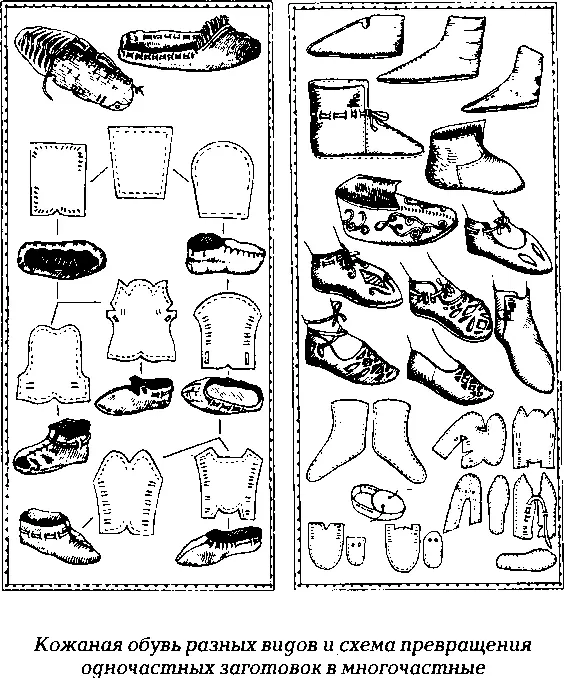

Oбувь

Обувь ассоциируется с материально-телесным низом (см. Ноги). Особое «культурное» значение придается хождению босиком, которое осмысляется как частичная нагота, положительно влияющая на плодородие (ср. рождественский обычай обвязывать соломой неплодоносящие плодовые деревья, выходя в сад босиком), как способ достижения ритуальной чистоты (босиком ходят южнославянские додолы), как лечебно-профилактическое средство (ср. юрьевский обычай ходить босиком по росе).

В поминальной обрядности и комплексе представлений о пути покойника на «тот свет» большую роль играет новая обувь, которую надевают на умершего. Старая обувь используется в качестве оберега (ср. обычай вывешивать старый лапоть, чтобы хищные птицы не таскали цыплят), а также уничтожается в обрядовых кострах вместе с другими старыми предметами.

Символика украшений

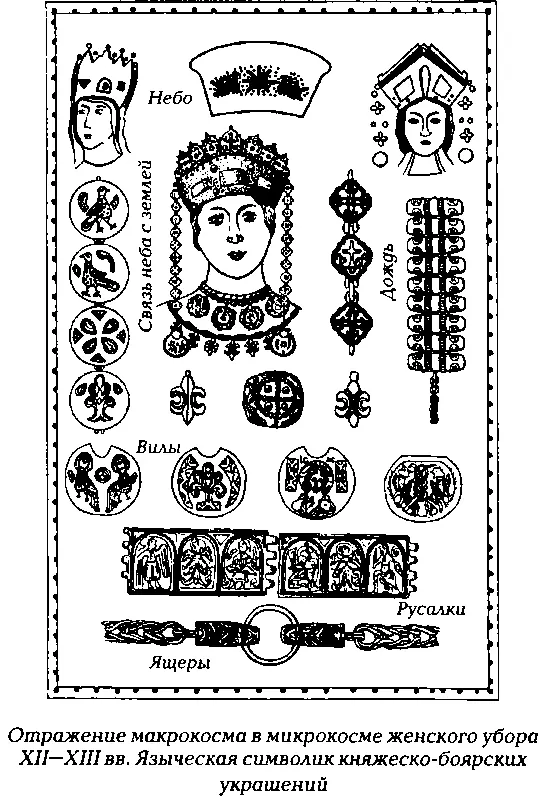

Головной убор княгини

Головной убор княгини символизировал небо и увенчивался диадемой с изображением главнейших небесных сил, в центре находился Даждьбог. Чело княгини обрамляли височные кольца, означающие движение солнца по небу. Вниз от венца спускались цепи — рясны, символизирующие воздушное пространство. Они покрывались изображениями либо струй дождя, либо птиц, либо семян, падающих с неба. К ряснам подвешивались колты (подвески) с изображением русалок, крылатых вил, орошающих поля. Эти колты находились на одном уровне с ожерельями, изображающими распустившиеся ростки. На женских браслетах, как правило, были представлены браслеты русалий (весенних праздников в честь богинь — подательниц дождя). Наконец, на шею надевалась длинная цепь с двумя головами ящера, скрепленными кольцом, символизирующим солнце. Так в женском костюме была отражена вся картина мироздания — небо, земля и подземный мир, это все указывает на сакральный смысл, который вкладывался в торжественный парадный княжеско-боярский головной убор.

Речь идет о широко распространенной категории украшений, единое наименование которых не установилось; их называют трехбусинными височными кольцами, кольцами киевского типа, киевскими серьгами. В кладах они всегда встречаются с другими частями женского гарнитура и их отношение к головным или височным украшениям сомнений не вызывает, но способ их ношения недостаточно ясен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: