Елена Малето - Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в.

- Название:Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08345-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Малето - Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в. краткое содержание

На основе архивных и опубликованных материалов освещаются дипломатические отношения Константинополя, московской митрополичьей кафедры, а также церковного епископата Твери и Нижнего Новгорода.

Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Киев— первая кафедра Русской митрополии (РИБ, стб. 64–70); по нему титулуются русские митрополиты (РИБ, стб, 178, 180); незаконно присваивается литовскими митрополитами (РИБ, стб. 78, 88, 172).

Митрополит русский— по канонам византийской церкви должен быть поставлен из греков, а не из русских; обязан каждый год или по крайней мере через два года являться к патриарху на собор или посылать своих доверенных людей. Без его ведома русские епископы не имели права сноситься с патриархом. Митрополит представлял на Руси лицо патриарха; титуловался непременно киевским, его суду подлежали все русские епископы и миряне (РИБ, дополнения, стб. 64).

Митрополия всея Руси— должна была быть нераздельной; случаи ее разделения были «злоупотреблением» или «делом необходимости». Нижний Новгород был приписан патриаршею грамотою к Суздальской епархии; спор о нем между суздальским епископом Евфросином и митрополитом Киприаном нашел отражение в источниках (РИБ, стб. 271–282, 288–290).

Нестяжатели— монашеское движение в Русской православной церкви, появление которого в конце XV в. связано со спором о монастырском землевладении, против которого они выступали.

Патриарх Константинопольский( греч. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; тур. Rum Ortodoks Patrikhanesi ) — общий отец и учитель всех христиан (РИБ, стб. 100–112, 268–270; судья вселенский — стб. 250; занимающий место Христа на земле — стб. 270).

Привилей(от лат. privilegium — специальный закон; польск. przywilej) — законодательный акт в Королевстве Польском (с XII в.) и Великом княжестве Литовском (с конца XIV в.), представляющий собой жалованную грамоту, дававшуюся монархом отдельным лицам, сословиям, этноконфессиональным группам или землям.

Прозелитизм— политика обращения православных в католичество. Активно претворялась в жизнь на территории Великого княжества Литовского в период правления великого князя Литовского Витовта (1350–1430).

Регест (лат. regesta, от regerere — вносить, составлять опись) — реестр, каталог или роспись в хронологическом порядке древних документов с указанием времени, к которому они относятся, места нахождения и краткого их содержания, иногда и с приведением исторических дат.

Симония (греч. шрота, лат. simonia) — продажа и покупка церковных должностей, духовного сана, церковных таинств и священнодействий (причастие, исповедь, отпевание).

Стригольники— одно из самых известных религиозных еретических движений в средневековой Руси XIV в., возникшее в Новгороде и Пскове. Стригольники отвергали церковную иерархию, монашество и таинства (крещение, миропомазание, исповедь и проч.), выражали недовольство практикой симонии и объединялись в особые группы, во главе которых стояли наставники.

Цезарепапизм— соотношение церкви и государства, при котором устанавливается примат светской власти над духовной, а царю или императору передаются помимо абсолютной светской власти и священные функции. Получил развитие на Востоке, в частности, доминировал в Византийской империи, где юридически отношения церкви и государства регулировались «теорией симфонии» (шестая новелла Кодекса императора Юстиниана VI в.).

Уния— (от позднелат. unio) — объединение (или союз) Православной и Римско-католической церквей с признанием главенства папы римского при сохранении традиционных форм православной обрядности. Униаты — последователи церковной унии, которая стала результатом разрыва между Восточной и Римско-католической церквами, произошедшего в XI столетии (1054 г.).

Приложения

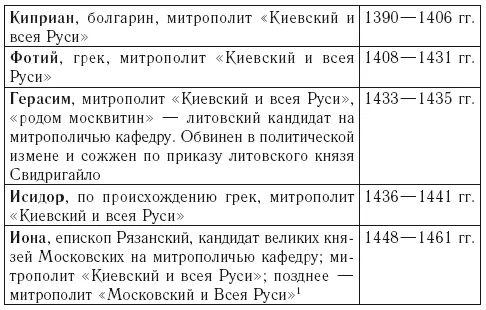

1. Русская митрополичья кафедра конца XIV — середины XV в.

«Московский и Всея Руси» [1] После разделения Киевской митрополии в 1458 г., митрополиты западной Руси, имевшие кафедру в Вильно, стали именоваться «Киевскими, Галицкими и всея Руси», ас 1461 г. московские митрополиты, имевшие кафедру в Москве, — «Московскими и всея Руси».

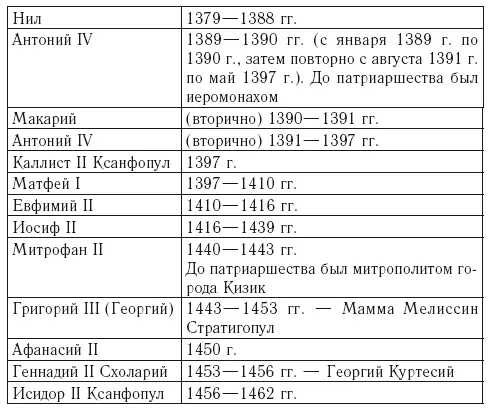

2. Патриархи Константинопольские конца XIV — середины XV в.

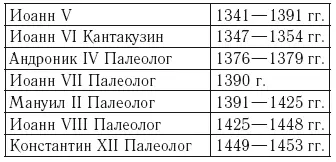

3. Византийские императоры конца XIV — середины XV в.

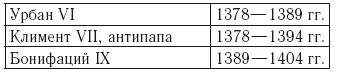

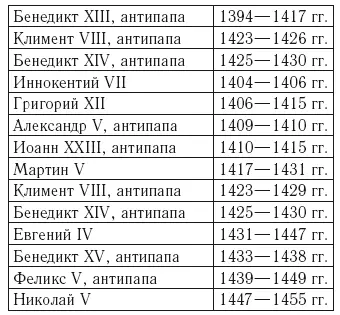

4. Римские папы конца XIV — середины XV в.

Указатель имен

Абеленцева О.А., современный российский историк 18

Авдеев Р.И. 19

Авраамий Суздальский, епископ 13, 22,80,90,92, 100,101,107

Агрефений, архимандрит 116, 118

Александр (Олелько) Владимирович, киевский князь 10, 87, 90, 102 Александр, дьяк 13, 116, 119

Александр Пересвет, герой Куликовской битвы 127

Александр, протопоп московский 35

Алексеев Ю.Г., советский и российский историк 15, 106

Алексий Аарон, придворный чиновник, посол византийского императора 55, 60

Алексий (Бяконт), митрополит 13, 30, 32, 33, 34, 38, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 123, 133, 134

Алексий II, патриарх московский и всея Руси 19

Амвросий, епископ коломенский 69, 76

Андрей Артемьевич Коробьин, боярин 35

Андрей Лызлов, стольник 13

Андрей Рублев, русский иконописец 17, 113, 127, 134

Андрей (Родион) Ослябя, инок Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы 43, 127

Андрей Христоберг, грек 92

Анна Васильевна, великая княжна, внучка Дмитрия Донского 66, 121, 122

Анна Всеволодовна, княгиня, дочь киевского князя Всеволода Ярославина 26 Антоний, епископ 33

Антоний, игумен московского Ильинского монастыря 69

Антоний, митрополит Галицкий 56

Антоний IV, патриарх константинопольский 48, 55, 56, 57, 59, 120

Антонен Копие 35

Антоний Печерский 137

Арсений, епископ тверской 13, 53, 54, 125, 134, 136, 137

Арсений, митрополит кесарийский 101

Арциховский А.В., советский археолог, историк-славист 129

Афанасий Высоцкий 12

Афанасий I, патриарх-святогорец 44

Афанасий Никитин, тверич, автор «Хожения за три моря» 125

Барсов Т.В., историк Русской церкви 14

Батый, ордынский хан 62 Баязит, турецкий султан 62

Бибиков М.В., российский историк-византинист 13, 15, 18

Борзаковский В.С., русский историк 14

Борис Александрович, великий князь тверской 44, 79, 103, 106, 107, 108, 109, 130, 137, 138, 140

Борис Константинович, князь Нижегородский 68, 131

Борисов Н.С., российский историк 15, 17

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)