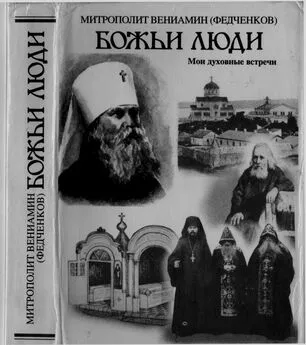

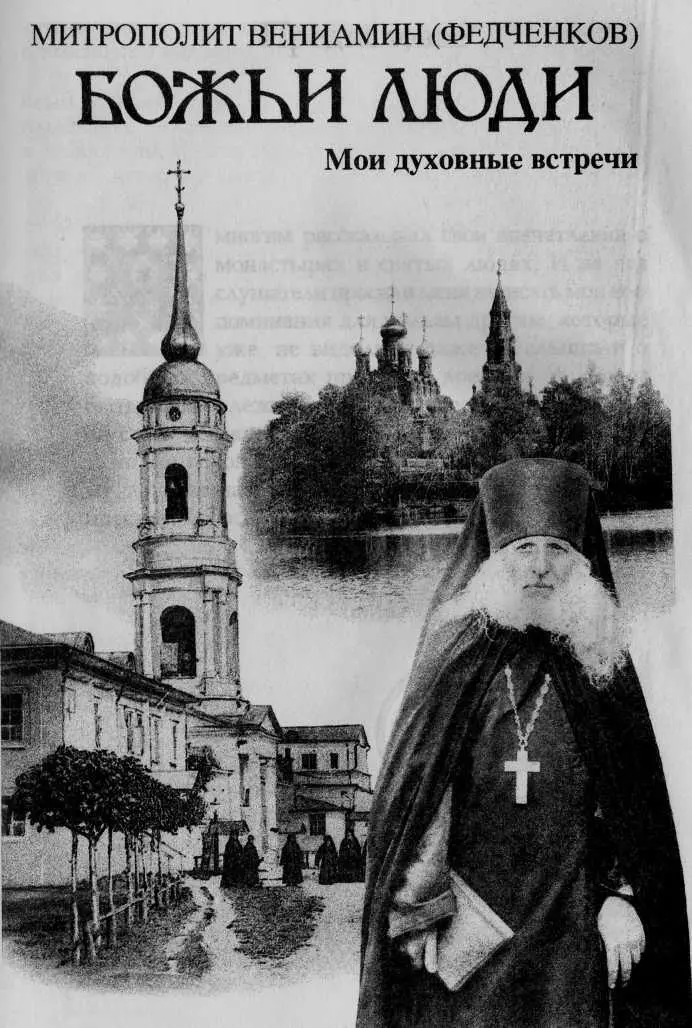

Митрополит Федченков - Божьи люди. Мои духовные встречи.

- Название:Божьи люди. Мои духовные встречи.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Отчий дом

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-7676-0079-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митрополит Федченков - Божьи люди. Мои духовные встречи. краткое содержание

В настоящий сборник включены рассказы об угодниках Божиих, созданные не только самим митрополитом Вениамином (Федченковым), но и собранные им за всю его долгую жизнь. Владыка Вениамин был великим молитвенником, и Господь наградил его редким даром видеть в людях хорошее и святое. Так, раньше официальной канонизации он назвал святыми схиигумена Германа Зосимовского, отца Нектария Оптинского, отца Иоанна Кронштадтского — и составил их жизнеописания на основании своего опыта общения с подвижниками. Жизнеописания о. схиигумена Германа и о. Иоанна Кронштадтского публикуются впервые. Для того чтобы представление о личности о. Нектария было полнее и ярче, владыка присовокупил и записки, составленные близкой духовной дочерью о. Нектария, Надеждой Павлович, а также переданные ему записи других людей, ранее не издававшиеся. К числу первых публикаций относятся также некоторые рассказы из книги “Крымские подвижники”.

Многие годы владыка Вениамин записывал свои впечатления о встречах и общении с добрыми, хорошими людьми. Эти записи вылились в труд под названием “Из записок епископа”, представленный в этом сборнике. Большинство рассказов публикуется впервые.

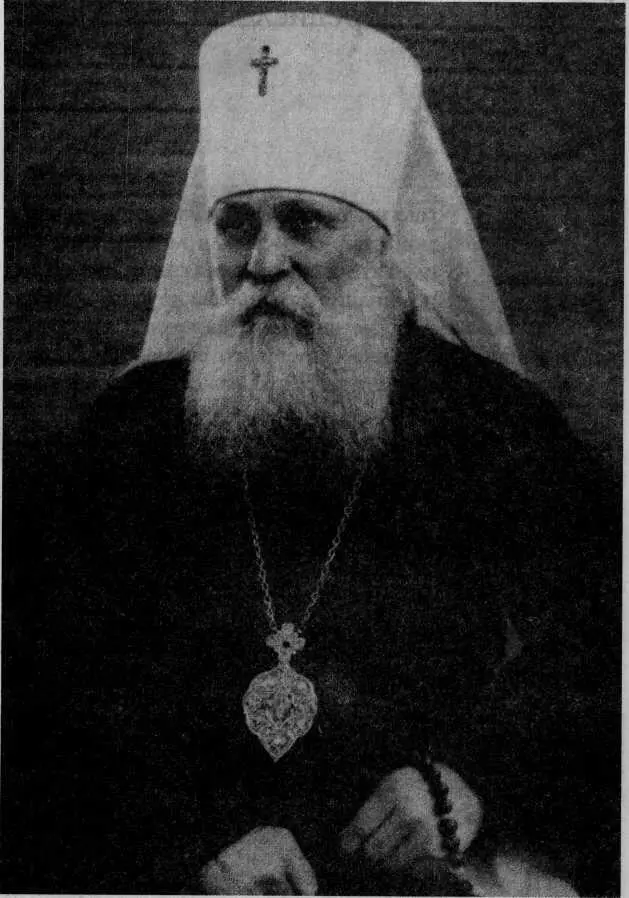

Издание снабжено фотографиями, многие из которых тоже публикуются впервые. В частности — фото из семейного архива Федченковых. Эти ценные материалы предоставлены родственницами владыки Вениамина Еленой Александровной Щенниковой и Аллой Александровной Кучеренко. Пользуясь случаем, выражаем им глубокую признательность.

Божьи люди. Мои духовные встречи. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трудно судить человеку о путях Промысла Божия, но, всматриваясь в некоторые обстоятельства жизни митрополита Вениамина, невольно задаешься вопросом: видимо, не случайно дано было ему “беженство”, вынужденный отрыв от родины, длившийся четверть века. Он очень тяжело переносил разлуку с Россией и всем существом своим стремился к ней. Но именно в этот период ему удалось собрать и сохранить многое из того, что на родине сохранить тогда было бы трудно.

Собранное и сохраненное за рубежом сокровище он приумножил в России. Даны были годы на это. А какие помощники посылались ему на жизненном пути! И “помогающая Александра”, о которой мы совсем ничего не знаем, и хорошо известная теперь православному читателю Надежда Александровна Павлович, и некто, тоже оставшийся неизвестным, — бескорыстный помощник, приславший митрополиту Вениамину пять рукописных тетрадей с записями о современных подвижниках.

Да, ему был дан от Бога талант рассказчика, дана была возможность получить прекрасное образование, даны были годы долгой жизни, Господь хранил его среди скорбей и испытаний. Талант рассказчика со временем развился в писательское мастерство…

Митрополит Вениамин был разносторонне развитым человеком. Любил классическую литературу, особенно — русскую, интересовался достижениями науки и техники, следил за происходящими в мире событиями, был интересным собеседником. “Культурный и общественный нигилизм”, свойственный некоторым неофитам, был совершенно чужд ему. Идеал, к которому стремилась его душа, был неизмеримо выше.

Православие, как живая жизнь, тождественно отражающая евангельское учение, воплощающая его в реальной действительности; Православие во всей полноте, с его вероучением и канонами, нравственными нормами, мистическим опытом и богатейшим святоотеческим наследием, богослужебным строем, с особыми отношениями, возникающими между людьми, со своими праведниками, светящими миру, — вот что определяло творчество владыки Вениамина, творчество, посвященное Богу и людям.

Алексей Светозарский

Предисловие [1] В качестве предисловия к настоящему изданию взят текст, предваряющий записки митрополита Вениамина (Федченкова) об Оптиной пустыни. На наш взгляд, он наиболее полно выражает цель, поставленную автором рассказов о Божиих людях.

Я многим рассказывал свои впечатления о монастырях и святых людях. И не раз слушатели просили меня записать мои воспоминания для пользы другим, которые уже не видели и даже не слышали о подобных предметах прошлого времени. А может быть, на мне лежит и долг благовествовать об этом, по слову Писания: “Сердцем веруется в правду, устами же исповедуется во спасение” [2] См.: Рим. 10, 10. Здесь и далее цитаты из Св. Писания приводятся в изложении вл. Вениамина.

— и мне самому. А упоминаемые угодники Божии вспомнят пред престолом Господним о нас с вами. [3] Текст рассказов печатается по рукописи “Из того мира”, хранящейся в частном собрании. Тетрадь с текстом датирована: 1930 8/21 VIII Париж (начало работы) — 10/23 IX Вена (окончание).

Прозорливый

Когда я был студентом Петроградской Духовной академии, на втором курсе, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере [4] Валаамский Спасо–Преображенский монастырь, стяжавший славу “Северного Афона”, расположен на самом большом острове в Ладожском озере. Сам остров Валаам и множество мелких островов образуют архипелаг, на котором расположены монастырь и многочисленные скиты: Никольский, Иоанно–Предтеченский, Ильинский и др. Сочетание прекрасной суровой северной природы с дивной церковной архитектурой XIX-XX столетий создает неповторимую картину, надолго запоминающуюся каждому посетителю “Северного Афона”. Монастырь на Валааме основан в XIV столетии преподобными Сергием и Германом (память 28 июня). Некоторые источники относят время основания обители к XI и даже IX веку. Существует предание о посещении острова святым апостолом Андреем Первозванным. Находившийся на северо–западных рубежах Руси монастырь неоднократно подвергался нападениям иноземцев. Особенно сильное разорение обитель претерпела от шведского полководца Делагарди в 1611 году. На целое столетие Валаамом завладели шведы. В 1715 году указом Петра I монастырь был возобновлен. Расцвет духовной жизни и одновременно экономической деятельности обители приходится на XIX столетие. В XVIII-XX веках на Валааме подвизались старцы высокой жизни. С 1918 года Валаам отошел к Финляндии, и монастырь продолжал существовать до 1940 года. Накануне прихода Красной Армии насельники обители Покинули архипелаг и основали в Финляндии Ново–Валаамский монастырь. После Великой Отечественной войны часть братии вернулась на родину. Старый Валаам начал возрождаться с 1989 года.

. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там [5] Свои впечатления я после напечатал в журнале «Странник» — под заглавием «На Северном Афоне» — за 1905 г.

. Но самое значительное — это был отец Никита [6] Схимонах Никита пришел на Валаам 42–х лет от роду. Исполнял послушание коридорного в монастырской гостинице, трудился на огороде, около пяти лет был гостиничником. Братия любила его за ласковый характер, приветливость и заботы обо всех. Подвизаясь в Коневском скиту, о. Никита проходил науку умного делания у схимонаха Агапита–слепца, состоявшего в переписке со святителем Феофаном, затворником Вышенским (†1894). Духовным другом о. Никиты был старец Иоанн Молчальник. Шестидесяти лет от роду о. Никита принял схиму. В монашестве подвизался 33 года. О нем см.: Жизнеописание валаамского подвижника схимонаха о. Никиты. СПб., 1911; Янсон М. Валаамские старцы. Издание Спасо–Преображенского Валаамского монастыря. М., 1994.

.

О нем говорили, как о святом; а с этим словом у меня соединялось всегда (хотя это и не связано непременно) представление и о прозорливости. Без особой нужды, пожалуй, больше из хорошего любопытства, я и мой друг Саша Ч. попросили о. игумена монастыря — без разрешения которого ничего не делается в обители — посетить о. Никиту.

До Предтеченского острова нужно было плыть проливами, отделяющими группу островов, носящих общее имя Валаам; но в монастыре дано каждому островку свое имя. О. Никита жил на “Предтече”, то есть на островке, где был скит с храмом в честь св. Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих и постнических: там скоромного не ели никогда; и только, кажется, на Рождество и Пасху давалось молоко немногочисленным насельникам скита. А в посты и все среды и пятницы — а может быть, даже и понедельники — не употребляли даже и постного масла [7] Скит во имя св. Иоанна Предтечи находится на скалистом острове, древнее название которого Серничан, в переводе с финского означает — “Монашеский”. Некогда на острове жили рыбаки–миряне, для которых в 1855 году построили часовню св. Иоанна Предтечи. В 1858 году трудами игумена Дамаскина (†1881) — настоятеля Спасо–Преображенского монастыря, подвижника и талантливого администратора, — была воздвигнута Предтеченская церковь и при ней учрежден скит. Устроили также и пещерную церковь в честь Трех святителей. Жизнь в скиту отличалась строгим постничеством: рыба, сливочное масло и чай запрещались совершенно. Молочного не вкушали даже на Пасху. В понедельник, среду и пяток и постное масло в пищу не употреблялось.

.

Интервал:

Закладка: