Ряшид Алюшев - История татар Пензенского края. Том 3

- Название:История татар Пензенского края. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:978-5-532-94022-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ряшид Алюшев - История татар Пензенского края. Том 3 краткое содержание

История татар Пензенского края. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

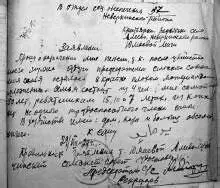

Заявление Юмаевой Маги после убийства ее мужа о назначении пенсии в связи крайне плохого материального положения (август 1929 г.)

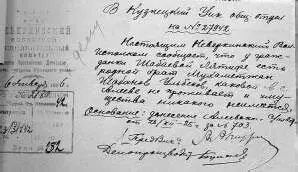

В архивном документе “Отчет и сведения о деятельности волостных комиссий по борьбе с детской беспризорностью за 1926 г. Описи опекунских дел” имеются сведения о беспризорниках и с. Алеево (ГАПО, Ф-р1257, оп. 1, д. 109)

В 1922 г. началась «Новая экономическая политика» (НЭП), которая создавала новую базу для развития сельского хозяйства. Кузнецкий уезд в 1924–1925 гг., впрочем, как и Саратовская губерния в целом, все же не смог окончательно выйти из полосы неблагоприятных условий работы. Работа протекала напряженно в экономически-финансовых условиях, хотя в политическом отношении ситуация стабилизировалась значительно. Урожай 1924 г. снова был скудным, и недород вызвал определенные последствия. В отдельных волостях народ недоедал, особо затруднительно было положение в Неверкинской, Барановской, Атлашинской и Павловской волостях. Но благодаря решительным мероприятиям по снабжению уезда, как продовольствием, так и семенным материалом, устойчивость экономической и политической системы поколебалась незначительно. Несмотря на неурожай, восстановительный процесс в сельском хозяйстве приостановлен не был и даже сильно возрос именно в тех волостях, где недород был наибольшим. Посевные площади выросли на 4 %, посевы ржи и проса – на 8 %, а подсолнуха и конопли – почти на четверть. Путем воздействия на лесозаготовительные органы удалось добиться предоставления работ нуждающемуся населению на лесозаготовках. Соответствующим путем Уисполкомом были добыты и предоставлены ссуды на яровой посев 1925 г. А когда положение стало ухудшаться, Губисполком приступил к оказанию помощи продовольствием голодающему населению. Были выделены денежные средства, на которые закупались продукты и передавались населению. Часть средств детских комиссий были израсходованы на детских площадках в сельских местностях. Кроме этих средств в связи с неурожаем низовая часть сельхозкооперативов получили ссуды на восстановление кустарной промышленности, на рабочий скот, на семена и др.

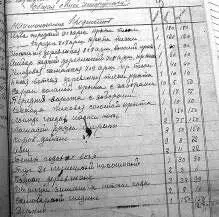

Одним из главных видов госналога в Кузнецком уезде являлся сельхозналог. По крестьянским единоличным хозяйствам он собирался в общей сумме стократно больший, чем по колхозам и артелями, и составлял 441192 руб. По колхозам и артелям – 4198 руб., по совхозам – 761 руб. Собранные налоги распределялись (кроме сельхозналога) еще на промысловый, подоходный групповой, подоходный по совокупности и ренту. Из документа «Раздельные записи по подворным спискам граждан Алеевского сельсовета» мы видим, что средняя семья имела 2–3 лошади, 2–3 коровы, около 10 овец, обязательно 2–3 телят, много птицы. При этом налог на одну голову скота составлял около 5 % в год от его примерной оценочной стоимости, или 4–6 руб.

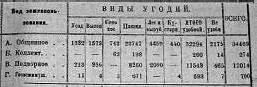

ГАПО, Ф-р. 1336, оп. 1, д. 9

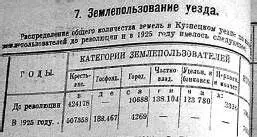

Из приведенных статистических сведений мы наблюдаем, что основным занятием населения уезда оставалось сельское хозяйство. Значительное количество свободных рук в погоне за изысканием дополнительных средств и в свободное от полевых работ отправлялись на промыслы в другие места, главным образом – на юг, на Кубань и далее. Пензенское крестьянство также отправлялось в Сибирь, и в некоторых селах переселение достигало к началу посевных кампаний до 30–40 %. Анализ хлебофуражных балансов за 1925–1927 гг. показывает нестабильность сельскохозяйственного производства. В 1925–1926 гг. отмечался недород ржи, в 1926–1927 гг. – проса. В 1925 г. в Поволжье отмечался серьезный недород, прежде всего им были охвачены Самарская и Пензенская губернии, также Татария.

Из анализа статистических таблиц Кузнецкого уезда за 1913–1925 гг. следует, что группы скота «лошадей» и «рогатого скота» в 1917 г. возросли по сравнению с 1913 г. и достигли 103–104 %. В 1918 г. наблюдается отрицательный рост (до 42–45 %), вызванный гражданской войной, как лошадей, так и КРС, и продолжается этот спад до 1923 г. Потом начинается восстановление, наблюдается уже рост количества голов скота, в частности, в Неверкинской волости Кузнецкого уезда. Если в 1924 г. в волости обеспеченность рабочего скота, приходящая на 100 дворов, была равна 51,3 голов, то в 1925 г. она составила 60,6 голов. По КРС: в 1924 г. – 61,3, а в 1925 г.-73,6. Мелкий рогатый скот-36,8 и 41,4 голов соответственно. И, наконец, по молодняку лошадей – 8,2 и 11,7 голов, а рабочих лошадей выросло с 53,1 до 74,3 голов на 100 дворов.

Начавшаяся в 1918 г. Гражданская война стала крупнейшей не только экономической, но демографической катастрофой в современной истории России. В 1918–1921 гг. погибли 8 млн чел., но уже начиная с 1922 г. по 1939 г. демографические графики показывают, что население в стране выросло с 136 млн до 190 млн. Значительная часть сельских жителей, как мы показывали ранее, двинулась в города на заработки. Из сохранившихся архивных документов от 1929 г. узнаем, что часть жителей Алеева имели основное место работы в таких городах, как Баку, Астрахань, Кашир, Вольск, ст. Губак Пермской железной дороги и др.

Проходившая в ноябре 1927 г. губернская конференция ВКП(б) отметила рост середняцких хозяйств в губернии и «осереднячивание» деревни: «Размыванию подвергается беднота. Часть её поднимается до уровня середняков, часть переходит в батрачество или уходит в город». Но выбранный курс на построение нового государства, не имея внешних займов, и в окружении недружественных и враждебных стран, привёл руководство к необходимости индустриализации страны, причем за счёт внутренних резервов. А взять их можно было только в сельской местности, поскольку страна оставалась все еще аграрной. Взятый жесткий курс на коллективизацию сельского хозяйства сильно сказался на ходе хлебозаготовок 1928–1929 гг. Быстрый рост численности населения, особенно в городах и промышленных центрах, связанный с развитием промышленности, повлек за собой большую потребность в хлебе. К январю 1928 г. было заготовлено лишь 60 % потребности. Основная причина кризиса хлебозаготовок состояла в том, что зажиточные слои деревни получили возможность взвинтить на них цены и спекулировать. В этой связи в 1928 г. ЦК ВКП(б) принял ряд жестких директив местным партийным организациям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: