свящ. Антоний Лакирев - Чающие утешения Израилева

- Название:Чающие утешения Израилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005520746

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

свящ. Антоний Лакирев - Чающие утешения Израилева краткое содержание

Чающие утешения Израилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

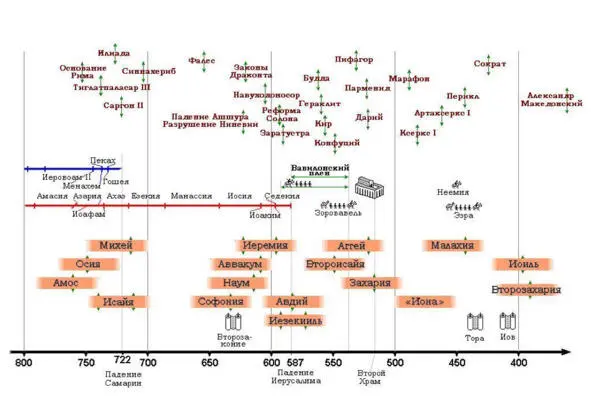

Лишь в конце 7-го века до Р. Х. что-то начинает меняться. Во время ремонта в Иерусалимском Храме был обнаружен некий текст, в котором были собраны заповеди Моисеева Завета… Трудно быть уверенным, насколько случайно священники «нашли» его; 4 Цар. 22 сообщает только о том, что по царскому повелению был ремонт, и первосвященник Хилкия вручил книгу Закона (а это было Второзаконие) царскому писцу. Царь Иосия (640—609) пришел в ужас от того, насколько реальная жизнь страны не соответствует Закону Господню; это и послужило, по логике библейского повествования, побудительным мотивом т. наз. религиозной реформы царя Иосии. Но эта реформа, сколь бы ни была она благодетельна, не отвратила бедствий, о которых все яснее говорили пророки времен Иосии, в первую очередь – Иеремия.

Написанная после Плена 4 Цар сообщает далее: «Так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь Иудейский. За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие». Этому пророчеству не суждено было исполниться: царь Иосия нелепо погиб в битве при Мегиддо в 609 году, когда он с малым войском пытался противостать проходившим через Палестину войскам фараона Нехао II, и эта катастрофа навсегда сделала Мегиддо (Армагеддон) символом неравной битвы со злом…

Традиция, зафиксированная в 4 Цар., объясняет гибель Иерусалима и плен изменой Единому Богу, в которой были повинны предпленные поколения. Эта идея, ясная и последовательная, не может не вызывать целый ряд вопросов, которые и были поставлены в израильской мысли, главным образом – во время и после плена. Во-первых, измена имела место во дни царя Манассии (в наиболее яркой форме) – а в плен пошли совсем другие люди! Справедливо ли это? Если рассматривать народ как единое целое, как коллектив лишенных индивидуальности людей, то, может быть, и справедливо. Но пророки и мыслители эпохи плена и возвращения восстают против подобного подхода: каждый человек уникален и хотя бы до некоторой степени самостоятелен перед Богом. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина!» – с горечью восклицает пророк Иезекииль. Во-вторых, что проку в наказании, которое падает на голову грешника, коль скоро он уже ничего не может изменить, потому что гибнет? Если бы ему была дана вторая попытка , когда, наученный горьким опытом, он мог бы прожить праведно – но жизнь дается человеку один раз. Об этом уже после плена, в конце 5-го века до Р. Х., мучительно размышляет безымянный гений – автор книги Иова. И он же задается вопросом о том, могли ли израильтяне жить по-другому. Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности – но работает ли этот принцип в отношениях Бога с людьми? И справедлив ли этот принцип по высшему, гамбургскому счету? И могут ли люди своей, человеческой мудростью (еще одно ключевое понятие послепленной мысли), найти путь правды? Наконец, в-третьих, катастрофа носит массовый характер, и вавилонский меч не разбирает правого и виноватого… Однако «не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» – вопрошает Господа Авраам в идущем от Моисея предании, обретшем окончательную форму также в описываемое время. Тем более что на практике благоденствуют люди, которых трудно назвать праведными, а подлинный праведник часто жестоко страдает. Об этом еще перед пленом думал пророк Аввакум, об этом же думают Иезекииль, Исайя Вавилонский и автор книги Иова.

Будут они слушать или не будут

Иезекииль

Один из «больших пророков», Иезекииль родился в Иудее около 622 г. до Р. Х. и был священником. С первым караваном пленных в 597 г. до Р. Х. Иезекииль был уведен в Вавилон и жил в поселке Тель-Авив близ Ниппура, одного из религиозных центров Вавилонии. Здесь, у реки Ховар, пророку были явлены от Бога несколько видений, с которых в 592 г. началось его пророческое служение. В это время Иезекиилю было около 30 лет. Дом пророка в Тель-Авиве, как и дома многих священников в плену, стал местом, где собирались депортированные иудеи (именно из таких домов собраний в эпоху плена и родилась синагога). К приходившим к нему людям, вероятно, и обращал пророк свои пламенные проповеди. Время, когда он записал их в книгу, неизвестно. Около 571 г. до Р. Х. пророк скончался.

Иез. 1

Первая глава книги пророка Иезекииля содержит описание первого видения, ставшего одновременно и призванием пророка на его служение. Вероятно, наиболее жгучим вопросом духовной жизни пророка, как и всего Израиля в начале эпохи Плена, был вопрос: «Почему?» Почему это произошло? Как стало возможным, что город Давида, казалось бы, навеки защищенный обетованием Божиим, подвергся разорению? И почему Израиль, избранный Богом народ, не услышал грозных предостережений и призывов к покаянию, которые Всемогущий обращал к нему через пророков конца 7 – начала 6 веков? Что произошло? И вот Иезекиилю является неописуемое видение, и слава Божия открывается ему как ответ на все мучительные вопросы.

Сияние надмирной славы Божией, которую пытается описать Иезекииль, – только начало откровения. Дальше Господь будет говорить слово, которое пророк возвестит своим соплеменникам и грядущим поколениям. Но важно, что он начинает с описания невероятного зрелища. В шуме северного ветра, который всегда был для Израиля символом гнева Божия, молча созерцает пророк некое таинственное движение.

Само по себе описание видения пророка Иезекииля навеки определит зрительное представление небесных сил в умах верующих. Вся христианская иконография их так или иначе базируется на словах Иезекииля. Но для его времени это описание абсолютно уникально. Пророки прежних времен – Моисей, Илия, Исайя, которых Бог удостоил созерцать Славу Свою, – ограничивались лишь смутными образами. В Пятикнижии Моисеевом явления Божии происходят во мраке, сквозь который не проникает взгляд человека. Илия присутствие Вседержителя ощущает как веяние тихого ветра. Исайя, по собственному выражению, видит лишь края риз Его и слышит голоса бесплотных существ. Зримым образом славы Божией до Иезекииля был лишь столп огненный и облачный, шествовавший перед Израилем при исходе из Египта. Иезекииль впервые пытается подобиями земных объектов описать, точнее – изобразить словами, как на иконе, то, что ему открылось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: