Григорий Евтушенко - Храм Святой Софии в Константинополе

- Название:Храм Святой Софии в Константинополе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0029-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Евтушенко - Храм Святой Софии в Константинополе краткое содержание

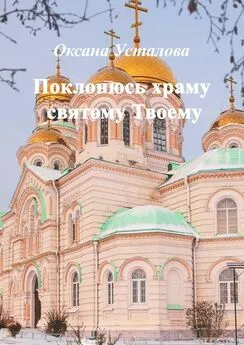

Наш современник встретится на страницах этой книги с малознакомыми фактами христианской истории храмоздательства, со старинными христианскими, арабскими, турецкими сказаниями и легендами об этом храме, с особенностью богослужения и символики. В книге представлен обзор историографии и научных исследований.

Читатель узнает историю строительства этого величайшего храма древнего мира, познакомится с его внутренним убранством, с его иконами, мозаиками и святынями, которые собирались римскими императорами почти тысячу лет.

А было ли это? А нужно ли это сегодня нам? Может, проще забыть? Что значат для нас сегодня эти древние стены и остатки старинных мозаик? Но «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя», – вспоминаются строки знаменитого 136-го псалма. Так и Константинополь – Новый Рим – не должен быть забыт. «Центр четырех концов света», как называет его византийский историк Михаил Дука, а его смысловой и духовный центр, его «душа» – это храм Святой Софии.

Прочтите эту книгу, и вы перенесетесь в удивительный, неизвестный мир древней христианской истории и искусства. Книга будет интересна не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.

Храм Святой Софии в Константинополе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Спустя 40 дней после усмирения мятежа Юстиниан решил на месте сгоревшего храма Св. Софии построить новую церковь…» [19] Успенский Ф.И. История Византийской империи. М.: Мысль, 1996. T. VI–IX. С. 333.

. Когда решение о строительстве было принято, и царь размышлял о том, какой будет храм, Бог открыл ему образ будущего храма. Об этом мы можем прочесть в «Сказании о Софии Цареградской в эллинском летописце и в хронографе»: «Егда же помысли царь здати церковь, Ангелом Бог показа ему во сне здание ея» [20] Вилинский С.Г. Сказание о Софии Цареградской в еллинском летописце и в хронографе. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, 1903. С. 35.

. Другая греческая легенда гласит, что небесный план храма был дан императору свыше явившимся старцем [21] См. об этом: Tauer Т. Les versions persanes de la legende sur la construction d’Aya Sofya // Byzantinoslavica, Prague, 1954, XV. P. 5–8.

. Император Юстиниан с ревностью взялся за строительство нового храма. Были собраны дополнительные налоги со всего царства и островов [22] Вилинский С.Г. Сказание о Софии Цареградской в еллинском летописце и в хронографе. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук. 1903. С. 35.

. Но «не одними деньгами создал ее император, но и своими заботами и мыслями, связанными с трудами, создал всеми другими выдающимися качествами своего великого духа…» [23] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 153.

– замечает Прокопий.

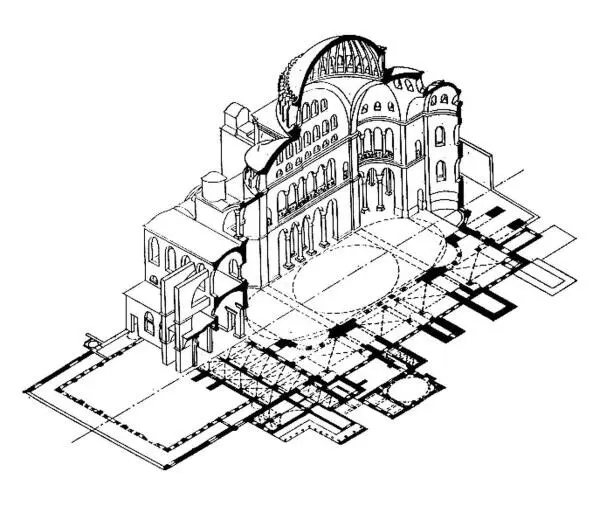

Аксонометрическая проекция храма Св. Софии

Под строительство пришлось выкупать и сносить прилегающие к храму дома, «бе бо место тесно. Царь же купи домы многи многою ценою» [24] Вилинский С.Г. Сказание о Софии Цареградской в еллинском летописце и в хронографе. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, 1903. С. 39.

. Некоторые продавали свои дома за их цену, некоторые отдавали взамен высоких должностей в государстве, некоторые «безумныя» за преимущества на конских скачках на ипподроме [25] Известны имена некоторых владельцев домов: евнух Астерий, на месте его дома часть алтаря; евнух Харитон, южнее дома Астерия; севернее дом Ксенедита, часть притвора и крещальня на месте дома Дамиана, селевкийского патриция.

. Одна же богатая вдова по имени Анна, поступила мудрее всех: «…бе бо дом ея оценен под церковь на 150 литр злата, понеже царь не хотяше ни у кого дом взяти насильством» [26] Вилинский С. Г. Сказание о Софии Цареградской в еллинском летописце и в хронографе. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук. 1903. С. 39.

. Много раз Юстиниан посылал к вдове своих вельмож и через них уговаривал ее продать дом за его цену, но Анна не хотела. В конце концов, царь сам пришел к ней и просил продать дом. «Она же глагола к царю: не хощу взять цены за дом свой, но если хощещи создати церковь Божию, да по смерти моей погребена буду близ дому моего, то без цены возьми его, да имам и аз мзду в день судный. И обещася ей царь погребсти ея ту и по совершении церкви поминать ея, она же с радостию даде дом свой. Есть же место дому ея сосудохранительница вся» [27] Там же.

.

Император Юстиниан сдержал свое слово: Анна, после своей смерти, была погребена в храме, в сосудохранительнице, или малом алтаре. В этом малом алтаре стоял крест, «мера и подобие» Креста Христова. Об этом упоминает русский паломник XII века архиепископ Новгородский Антоний: «Ту же есть… крест мерный, колико был Христос возвышен плотию на земли. За тем крестом лежит Анна, иже давала двор свой святей Софии, на нем же и поставлен малый олтарь; и того ради положена бысть ту» [28] Добрыня Ядрейкович (Андрейкович) (Антоний, м-т Новгородский). Книга Паломник. Сказание мест святых во Цареграде // Павел Савваитов. Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царь-град в конце 12 столетия. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1872. С. 70–71.

.

Для постройки нового храма император Юстиниан собрал лучших мастеров со всей империи. Прокопий Кесарийский в трактате «О постройках» донес до нас имена архитекторов храма Св. Софии: «Анфемий из Тралл, в искусстве так называемой механики и строительства самый знаменитый не только из числа своих современников, но даже из тех, кто жил задолго до него, служил рвению императора, организуя порядок работ мастеров, подготавливая заранее нужные в будущем изображения. Вместе с ним работал другой архитектор, по имени Исидор, родом из Милета, во всех отношениях человек знающий и подходящий, чтобы содействовать императору Юстиниану. Даже в этом самом сказалась милость Божия к императору, ибо заранее были им предуготовлены люди, которые должны были быть наиболее полезными императору для совершения задуманного им дела» [29] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 148.

. Оба архитектора Святой Софии были математиками-геометрами, крупнейшими теоретиками и профессорами своего времени, поэтому их называли «механикос» в отличие от рядовых архитекторов. Известен «…комментарий к “Камарике” Герона Александрийского, составленный в 1-й пол. VII в. Исидором из Милета, архитектором Св. Софии Константинопольской, который предложил собственный способ построения параболы. Теоретическими вопросами занимался и другой создатель Св. Софии – Анфимий из Тралл» [30] Православная энциклопедия. Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Православная энциклопедия, 2004. T. VIII. С. 278.

. Эти имена Анфимия и Исидора вошли во все исторические труды, хотя немного ниже Прокопий называет еще одно имя: «Император Юстиниан совместно с архитекторами Анфемием и Мендаром создал устойчивость и безопасность столь высоко поднявшего свою главу громадного храма…» [31] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 151.

. Историк Агафий пишет, что план собора составлен Анфимием: «Анфемий… составил план для всего сооружения и его выполнил» [32] Агафий. О царствовании Юстиниана. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. С. 145.

. Еллинский летописец и хронограф называют другие имена: «…Бяше же первый здатель Михаил, вторый Игнатий…» [33] Вилинский С.Г. Сказание о Софии Цареградской в еллинском летописце и в хронографе. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, 1903. С. 36.

.

Храм Св. Софии. Южный фасад.

Вход в храм.

Ежедневно на строительстве величественного храма трудилось 10 000 рабочих: «Создана ж бысть церковь десятью тысящ мужей…» [34] Там же. С. 38.

. Над ними были поставлены 100 распорядителей работ. Во избежание жалоб и недоразумений, рабочие получали свою заработную плату вечером каждого дня.

Интервал:

Закладка: