Григорий Евтушенко - Храм Святой Софии в Константинополе

- Название:Храм Святой Софии в Константинополе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0029-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Евтушенко - Храм Святой Софии в Константинополе краткое содержание

Наш современник встретится на страницах этой книги с малознакомыми фактами христианской истории храмоздательства, со старинными христианскими, арабскими, турецкими сказаниями и легендами об этом храме, с особенностью богослужения и символики. В книге представлен обзор историографии и научных исследований.

Читатель узнает историю строительства этого величайшего храма древнего мира, познакомится с его внутренним убранством, с его иконами, мозаиками и святынями, которые собирались римскими императорами почти тысячу лет.

А было ли это? А нужно ли это сегодня нам? Может, проще забыть? Что значат для нас сегодня эти древние стены и остатки старинных мозаик? Но «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя», – вспоминаются строки знаменитого 136-го псалма. Так и Константинополь – Новый Рим – не должен быть забыт. «Центр четырех концов света», как называет его византийский историк Михаил Дука, а его смысловой и духовный центр, его «душа» – это храм Святой Софии.

Прочтите эту книгу, и вы перенесетесь в удивительный, неизвестный мир древней христианской истории и искусства. Книга будет интересна не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.

Храм Святой Софии в Константинополе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

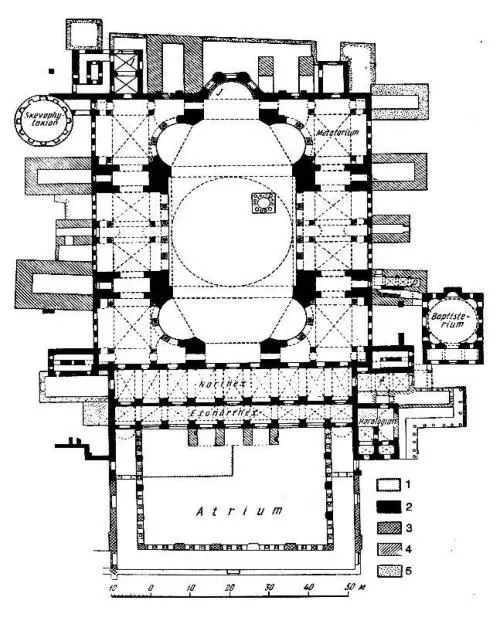

План храма св. Софии по Антониади и Шнейдеру.

1 – доюстиниановский период, 2 – юстиниановский период (сохранившиеся части здания), 3 – юстиниановский период (фундаменты), 4 – средне- и поздневизантийский период, 5 – турецкий период

Римская империя отдавала на строительство храма все самое ценное. Император Юстиниан заботился о том, чтобы для строительства использовались только лучшие материалы. Всем губернаторам провинций был разослан указ, обязывающий их отправлять в Константинополь самые драгоценные остатки древних сооружений. «Из Рима прибыли восемь колонн из порфира, взятых из храма солнца [49] В свою очередь, эти восемь колонн в Рим, в храм солнца, были привезены из Сирии, где находились в капище Баалбека. Хотя А.Н. Муравьев пишет, что они зеленого мрамора. Порфировые колонны по две находятся в четырех полукружиях наоса.

, – дар одной патрицианки, пожелавшей, для спасения своей души, оказать содействие постройке. Из Эфеса губернатор прислал восемь колонн из зеленого мрамора (с черными прожилками из храма Дианы Эфесской [50] Они удерживают своды между гинекионом и наосом, 2-й этаж.

); другие доставлялись из Кизикии, Троада и Афин [51] См.: Pseudo – Codinus. De S. Sophia. C. 131.

. Вместе с тем были использованы мраморные ломки в Проконнезе (ныне Мармора), Каристосе на Евбее, Иазосса в Карии, Гиерополиса во Фригии (здесь добывали белый с розовыми прожилками мрамор), Шемту в Нумидии. Египет послал свои порфиры, Фессалия и Лакония – крапленые зеленые мраморы (verde antiqo) [52] См.: Павел Силенциарий, – Pauli Silentiarii Descriptio S. Sophiae. verss. C. 376–397, 617–647.

…» [53] Диль Шарль. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб.: Типография Альтшулера, 1908. С. 481.

. Голубой мрамор доставляли из Ливии. Для строительства и украшения храма использовали золото, серебро, свинец, слоновую кость, драгоценные камни. Для украшения одного только алтаря было использовано около 14 тонн серебра: «…место храма, которое является наиболее священным и доступно только для священников и которое называют алтарем, имеет <���престол> в 40 000 фунтов серебра» [54] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 153.

. Заметим, что 1 фунт, или либра, равны 327,45 г, следовательно 40 000 фунтов – это 13 098 кг.

Колонны храма Святой Софии

Прокопий Кесарийский писал: «Этот храм представлял чудесное зрелище – для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нем – совершенно невероятным. В высоту он поднимался как будто до неба, и, как корабль на высоких волнах моря, он выделялся среди других строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая его как составная его часть, сам украшается им, так как, будучи его частью и входя в его состав, он настолько выдается над ним, что с него можно видеть весь город как на ладони. Его длина и ширина так гармонично согласованы, что его вообще нельзя назвать ни очень длинным, ни сверх меры широким. Несказанной красотой славится он. Блеском своих украшений прославлен он и гармонией своих размеров; нет в нем ничего излишнего, но нет и ничего нехватающего, так как он во всех своих частях, в надлежащей мере являясь более пышным, чем обычно, и более гармоничным, чем можно ожидать от такой громады, наполнен светом и лучами солнца. Можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме. Передняя часть храма (конечно, это то место, обращенное на восток, где в святая святых совершается таинство служения Богу) выстроена следующим образом…» [55] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 148–149.

Далее Прокопий Кесарийский описывает убранство храма, форму его стен, крышу алтарной апсиды, гигантские своды, примыкающие к куполу. Прокопий описывает ряды колонн, которые, как певцы в хоре, стоят полукругом вокруг алтаря. Описывает обилие света и то место, где появляется «первая улыбка дня». Подробно описывает стереобаты (πεσσοί), сложенные из огромных каменных глыб, твердых по природе, «великолепно подобранных и искусно подогнанных друг к другу», полированных. «Их связывает не известка, которую называют асбестом, не асфальт – слава и гордость Семирамиды в Вавилоне… но свинец, влитый в промежутки; он всюду их заполняет, плотно сливается с камнями и связывает их между собою» [56] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 151.

. Павел Силенциарий говорит только об известковом растворе, а Аноним Бандури говорит о скреплении блоков железными Кламмерами. Авторитетный ученый Е.Э. Свифт считал, что указание Прокопия на свинцовые прослойки фантастично [57] См.: Swift Е.Н. Hagia Sofia. New York, 1940.

. Однако исследователи В. Эмерсон и Р.Л. Найс обнаружили их наличие [58] Кроме того, в летописях косвенно подтверждается использование большого количества свинца. Когда свинца не хватало, император Юстиниан распорядился переплавить свинцовые трубы из городских фонтанов, заменив их керамическими. Этот факт говорит о больших затратах свинца.

, но не везде, а в наиболее ответственных местах [59] См.: Emerson W. Naice R.L. Н. Sophia // AJA. IV. 1951, P. 94–103, P. 163–171.

. Далее Прокопий сравнивает стереобаты с утесами, вершины которых витают в «беспредельной высоте». Он описывает паруса – необходимый переход от купола к системе сводов, в то время это был новый архитектурный элемент. «Возведенный на парусах купол объединен с базиликальной частью при помощи сложной системы полукуполов, которая придает интерьеру Св. Софии, поражающему грандиозностью и великолепием, гармоничное единство» [60] Большая советская энциклопедия. M.: Советская энциклопедия, 1976. Т. 24. С. 209.

.

Симфония форм. Интерьер храма Св. Софии

Купол собора и история его создания

Особое внимание историк Прокопий уделяет куполу. «Огромный сфероидальный купол, покоящийся на этом… здании, делает его исключительно прекрасным. И кажется, что он покоится не на твердом сооружении вследствие легкости строения, но золотым <���полу> шарием, спущенным с неба, прикрывает это место (по другому переводу, «спущенный с неба на золотом канате»). Все это сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте… витает в воздухе… и представляет замечательную единую гармонию всего творения… При рассматривании всегда приходится быстро переводить свой взор с одного предмета на другой, так как рассматривающий никак не может остановиться и решить, чем из всей этой красоты он более всего восхищается. Но даже и так, обращая на все свое внимание, перед всем <���от изумления> сдвигая брови, зрители все-таки не могут постигнуть искусства и всегда уходят оттуда ошеломленные непостижимостью того, что они видят» [61] Прокопий Кесарийский. О постройках. М.: Арктос, 1996. С. 150–151.

.

Интервал:

Закладка: