Владимир Зелинский - Наречение имени

- Название:Наречение имени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906980-88-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Зелинский - Наречение имени краткое содержание

Наречение имени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы потерять душу свою (см. Мф 10:39) в имени Иисуса, нужна опора, которую молитвенник может найти лишь в водительстве того, кто прошел этот путь до него. Икону духовного отцовства как самоотречения и ученика и учителя мы находим в словах апостола: Дети мои, для которых я снова в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос (Гал4:19). Христос рождается в радостной муке призывания Его имени. Мука (покаяния, стыда, страха Божия…) рождается в учителе и передается ученику. Но эта мука прелагается в любовь и радость, ибо имя Иисуса приводит за собой Самого Христа. И Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Обитель начинается с имени, с алтаря, у которого учитель и ученик становятся прежде всего духовными братьями.

Духовное отцовство, требующее иногда отречения от личной воли духовного чада, находит оправдание только в муках рождения, в которых возникает, нарекается имя Христово. Но когда вместо Его образа выступает образ самого наставника, учительство теряет смысл. Ибо смысл его в том, чтобы увести туда, куда ведет молитва Иисусова, в ту область нашего я, которая открыта только Иисусу. Молитва снимает защитные покровы нашей души, освобождает ее от твердого панциря, опрокидывает нас в неведомую нам глубину где освобождаются как благодатные, так и демонические силы. Именно там, в глубине, начинается битва за Имя. И небесполезно бывает в этой битве опереться на друга, стража, наставника.

О молитве Иисусовой говорят, что она есть «сумма Евангелия» и кратчайшее исповедание христианской веры. Но это исповедание заключает в себе таинство Имени как спасения во Христе, рождающемся в сердце человека. Об этом прикровенно говорит и опыт святых.

Молитва со вниманием и трезвением, совершаемая внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо словами «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» невещественно и безгласно воспростирает ум к самому призываемому Господу Иисусу Христу, словами же «помилуй мя» опять возвращает его и движет к самому себе, так как не может еще не молиться о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной любви, тогда всецело воспростирается он к единому Господу Иисусу Христу, о втором [т. е. о помиловании] прияв действенное извещение. [3] Иноков Каллиста и Игнатия наставление для безмолствующих. Добротолюбие, том 5, цит. изд., стр. 369.

Эта молитва объединяет в сердце все наше существо, не давая ему распасться. Сердце сопротивляется, ибо его осаждают духи мира сего, оно борется за то, чтобы достичь собственной глубины. Там, словно под толщей воды, лежит евангельская жемчужина, ее можно увидеть лишь тогда, когда вода обретает прозрачность, когда око, которое в нее вглядывается, становится чистым. Жемчужину можно увидеть, но нельзя поднять, ум наш, даже молящийся, не справляется с ее тяжестью. Но она вдруг всплывает сама. Христос нарекает Себя Сам изнутри молитвы.

Смысл молитвы можно выразить одной фразой: «Стань тем, кто ты есть», – говорит епископ Каллист Уэр. – Сознательно и деятельно стань тем, кем ты являешься в потенциале и таинственно, ведь ты сотворен по образу Бога и заново сотворен в крещении. Стань самим собой; точнее – вернись к себе, открой

Того, Кто уже твой, прислушайся к Тому Кто непрестанно говорит в тебе, обладай Тем, Кто и в этот миг обладает тобой. Каждому, кто хочет молиться, Бог говорит: «Ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел». [4] Епископ Диоклийский Каллист (Уэр), Сила имени, изд. Образ 2004, стр. 5.

Тысячелетняя история освящения имени Божия в человеке есть, по сути, борьба за освобождение этого имени. За его наречение. Соединяясь с именем Божиим, мы становимся теми, кто мы суть, кем были в момент творения, кем станем, если будем спасены. В православном богословии эта брань описывается как синергия, совместное деяние Бога и человека. Человек освобождает в себе имя Иисусово, но Иисус Сам нарекает его, отдает его нам. Освященное, нареченное Имя есть событие, в котором Бог приходит к человеку, спасая его, приобщая общему делу творения.

Столетие назад бушевали споры об имяславии: является ли Имя Божие самим Богом или всего лишь знаком Его присутствия? [5] Интересующихся отсылаем к фундаментальному двухтомному труду епископа Илариона (Алфеева) Священная тайна Церкви, изд. Алетейя 2002.

Тот костер страстей не совсем угас и сегодня. Нам думается, что спора здесь не должно быть; ведь Имя как реальное присутствие обитает в нас, но остается недоступным. Имя хранится у людей в тайных хранилищах сердец, но сердце их далеко отстоит от Меня (Ис 29:13; Мф 15:8). Иисус говорит о блаженстве чистых сердцем, ибо оно есть таинство, которое Он совершает в нас. Таинство состоит в том, что человеческое сердце становится Именем, Имя же возвещает о реальном, евхаристическом присутствии. Плоть и кровь входят в тайну, становятся единосущными ей. Но разве человеку это под силу?

Таинство общения

«Она еще не родилась…»

Когда мы заговариваем о вере, то обычно сразу переходим к ее содержанию. Мы знаем, что вера содержит в себе тайну, но тайна непроницаема, неощутима, как душа во плоти; мы же можем прикоснуться лишь к видимой «плоти» веры, пытаясь передать ее суть. Собираясь рассказать о ней, мы начинаем излагать то, во что веруем, предоставляя вместо нас говорить коллективному разуму и вековой традиции, которые пришли к нам готовыми и принесли на ладонях религию и выстроенную ею картину мира. Однако чаще всего религиозная наша речь находит для себя сочувствующих, слышащих, когда обращена лишь к «своим». За пределом круга единоверцев рассуждение о вере теряет почву под ногами, становится отвлеченным, отсеченным от того, что было нами унаследовано, осмыслено, пережито. Тайна теряет свои очертания и тает, собеседники-агностики перестают понимать нас, а если что и слышат, то перетолковывают на иной лад. Мы оказываемся неспособны поделиться с ними своим слухом, научить их ориентироваться в лесу символов, по которым так легко находим путь домой, к «отечеству внутри нас», тогда как для других этот лес остается сухим, безжизненным, подчас и враждебным.

Едва за пределами храма мы произносим первые слова Символа веры: «Верую во Единого Бога Отца…», нас тотчас спрашивают: «Но где Он, ваш Отец?». – «Но разве не очевидно, – спрашиваем мы в ответ, – что Бог присутствует во всем творении, обнаруживает Себя повсюду?» – «Чем конкретно вы это докажете?» Чем конкретно… действительно, чем? Все доказательства веры, о которых мы знаем, могут быть убедительны только тогда, когда мы хоть в какой-то мере уже находимся внутри их логики сердца, созданного ими «свидетельства души» (Тертуллиан), принимаем их язык. Все «аксиомы религиозного опыта» (Ив. Ильин) – а они всегда бывают гораздо богаче, чем доказательства от разума – выглядят неопровержимыми лишь тогда, когда они уже породнились с выношенными ими истинами. Очевидно, что любая наша речь о Едином Боге чаще всего уже предопределена каким-то сложившимся вероучительным знанием о Нем, если не готовым мировоззренческим устроением. Однако всякое мировоззрение, едва вылившись в устойчивые формы, чтобы утвердить себя, непременно должно вступать в спор с другим, тем, что как-то от него отличается и ему противостоит, отстаивает иную истину, следует иной логике, связано с иным словарем и «душевным обеспечением», обладающими внутренней своей неоспоримостью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

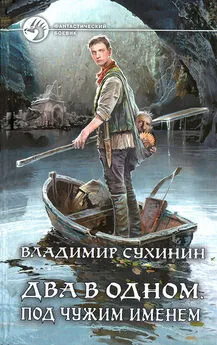

![Владимир Сухинин - Под чужим именем [фрагмент]](/books/1067187/vladimir-suhinin-pod-chuzhim-imenem-fragment.webp)