Галина Пыльнева - В Лавре преподобного Сергия. Из дневника (1946–1996)

- Название:В Лавре преподобного Сергия. Из дневника (1946–1996)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7789-0195-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Пыльнева - В Лавре преподобного Сергия. Из дневника (1946–1996) краткое содержание

В Лавре преподобного Сергия. Из дневника (1946–1996) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но потом я все-таки уехал, и опять Людмила осталась одна-одинешенька, а ты не одна…

Я пристально смотрю на отца Стефана, все еще обнимающего утешенную, просветленную старуху.

В первые годы после открытия Лавры настоящие русские иноки образовывали ее духовное силовое поле. Только войдешь во двор, смотришь: вот один выходит из своей келии, а вон другой – из собора или часовни, и при одном виде знакомых и дорогих лиц твоя душа распрямляется. А тут еще отец Александр [37]зазвонит ко всенощной – тот самый рыжебородый, веснушчатый отец Александр, который в ответ на мою благодарность за целительный звон сказал:

– Я с малолетства к этому делу приставлен. Мне в Москве Великая княгиня Елисавета Федоровна [38]10 рублей серебром пожаловала – угодил я ей, стало быть.

Обрадованный, ободренный встречами с наместником и его сподвижниками, овеянный вечерним звоном, входишь в Успенский собор, где, кажется, самый воздух соткан из молитвенных вздохов…».

Этим кончаются вставки в мои дневниковые записи. Дальше будет только то, что Бог дал встретить, пережить и как-то записать, чтобы отдельные штрихи углубляли благодарную память.

Связь времен

Возвращаясь мысленно к минувшим десятилетиям, когда обстоятельства позволяли бывать в Лавре практически еженедельно, хочется вспомнить о наиболее ярких представителях ее братства. В этом отношении самым заметным, можно сказать, замечательным примером дореволюционного монашества среди братии был отец Иосиф [39]. До закрытия Лавры он жил в Гефсиманском скиту. Все, что могу вспомнить о нем, сказано им самим в проповедях или в «слове» перед исповедью. Высокий, седеющий, стройный, спокойный, даже величественный, он как-то сказал в Трапезном храме, что ему 77 лет. Грамоте научили его в 7 лет. И вот уже 70 лет своей жизни он ежедневно читает Святое Евангелие. И что самое удивительное, ему это не только не надоело, но, читая знакомые строки, он находит в них все более и более глубокий смысл. Сказал он об этом для того, чтобы дать понять: Евангелие открывает каждому человеку так много, как только тот может вместить.

Говорил отец Иосиф просто, спокойно, убедительно уже потому, что все им сказанное было подтверждено его личным опытом. Делился он этим как старший, желающий предупредить, передать лучшее из пережитого, уберечь от возможных ошибок. У него не было (по крайней мере, не заметно было рвущейся к нему толпы) особо выделенных «духовных чад», он ровно, приветливо, доброжелательно относился ко всем, и все, слушая его, были в тот момент ему своими. Кому надо было спросить что-то, могли спокойно задать свой вопрос на исповеди или в то время, когда он шел по территории Лавры. Исповедующимся он предлагал разделиться на тех, кто регулярно ходит в храм и исповедуется довольно часто, и тех, кто давно не был на исповеди и требует себе больше времени. Первых просил пройти вперед, а вторых – пропустить их и подождать. Мы, стайка молодых студенток, шутили: «Ты тоже прошла в числе “иже во святых”?!».

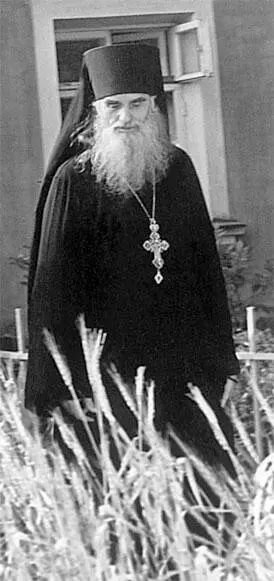

Архим. Иосиф (Евсеенок; † схиархим. Иосия)

Каяться ему было не страшно: он не давил, не подчеркивал пропасть между ним, священником, и тобой, жалким грешником. В его всегда простых словах чувствовалось большое желание помочь освободиться от грехов и одолеть греховные привычки. Кажется, он был одним из первых (если не первым), кому благословили отчитывать бесноватых. Делал он это в храме Всех русских святых, под Успенским собором. Там творилось страшное – шум, всевозможные крики… Мы старались туда не заглядывать.

Незадолго до кончины отец Иосиф принял схиму с именем Иосия. В памяти он остался как живой пример того дореволюционного монашества, на котором можно учиться тому, как вера дает душе ясность, мужество, бодрость и глубокое душевное спокойствие. От его присутствия становилось проще и мирнее на душе, было очевиднее, что заповеди о любви к Богу и людям неразрывны, а исполнение их хотя бы в какой-то мере возможно всем, кто к этому стремится. Теперь, спустя годы, особенно выступает его величие и внутренняя духовная красота, к которой ведет один путь – путь веры и смирения.

Из монахов старшего поколения нельзя не вспомнить отца Серафима [40], прозванного «пушистым». Он, говорили, пришел в Лавру, уже прежде пожив в монастыре, но в каком – не знаю. Никогда не было желания где-то что-то узнавать о насельниках, все они воспринимались как нечто общее – братия Лавры, и если кого-то можно было запомнить, так это тех, кто выходил на исповедь. Имена их узнавались случайно или так и оставались неведомыми. Чем выделялся из всех исповедующих отец Серафим? Во-первых, внешним видом. Его нельзя было спутать ни с кем. Невысокого роста, слегка согбенный, с пушистыми седыми волосами: «Божий одуванчик», – шутили мы, видя его. Но не это, конечно, обращало на себя внимание. Он, как и отец Иосиф, был тоже из минувшего мира «настоящих монахов». Спокойный, собранный, исполнительный, он шел на исповедь как на свое послушание. Из того, что доходило до нас от бывших у него на исповеди, можно заключить, что он трезво оценивал положение кающегося и не склонен был душевные переживания считать духовными. К таким духовникам никогда не собирались толпы почитателей, и нам можно было спокойно ждать своей очереди. Никто не рвался к «своему» батюшке. Кто-то из братии говорил знакомым: «Когда к нему в келию ни придешь, всегда он в епитрахили – молится. Откроет, скажешь нужное и надо уходить – мешаешь ведь молитве»…

Вечерний акафист

По воскресеньям вечерами монахи и народ собираются в древний собор Святой Троицы на акафист Преподобному. Как-то раз, помню, так хотелось остаться, а надо было к назначенному времени вернуться. Шла медленно мимо здания Духовной Академии, церкви Смоленской иконы Божией Матери, где обычно поменьше народу, побольше кустарников. Никаких конкретных мыслей в голове, просто хорошо на душе, тихо, мирно. Слава Богу за все! Неожиданно налетает бойкая девчушка, энергично и шумно на все реагирующая.

– Ты акафиста ждешь?

– Нет. Мне вечером надо дома быть.

– Да останься!

– Не могу…

– Ну уж…

Махнув рукой, убежала. Да, хорошо бы остаться, но надо ехать. Как часто из-за этого «надо» многое теряется. Но может быть, не только теряется?

В этот момент дрогнул колокол, поднимая стаи галок и грачей над колокольней. Люди заспешили в собор. Еще чуть-чуть постою, последние минутки… Пробую себя утешить мыслью о том, что, возможно, в воспитании покорности жизненным обстоятельствам есть и полезное. Теперь с духовным руководством трудно, и большинство вынуждено руководствоваться обстоятельствами. Только бы были они выражением воли Божией!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: