Александр Борисов - Побелевшие нивы

- Название:Побелевшие нивы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательское предприятие Лига-Фолиант

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-86748-007-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Борисов - Побелевшие нивы краткое содержание

Побелевшие нивы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В противоположность христианству ислам, например, есть религия именно книги — Корина, в котором каждое слово воспринимается как продиктованное непосредственно Всевышним. Это «закрытый» для какого–либо исследования текст.

Говоря о церковно–славянском и русском языках, уместно упомянуть об одном из энтузиастов перевода Священного Писания на русский язык — архимандрите Макарии Глухареве (1792—1847). Он был монахом Глинской пустыни. Когда в России была организована миссия для христианизации народов Алтая, отец Макарий одним из первых вызвался работать в качестве миссионера. В труднейших условиях проповедовал он христианство среди местного языческого населения этих далеких краев. Перевел на местный язык Евангелия и важнейшие богослужебные тексты. Но, помимо этого, у отца Макария было еще одно заветное дело жизни. Везде возил он с собой Библию на древнееврейском языке, словари и еще несколько необходимых книг, постоянно работая над переводом Ветхого Завета на русский язык.

В 1844 г. отец Макарий оставил миссионерское служение и был назначен настоятелем Болховского Троицкого монастыря. В этой должности он вскоре скончался. Когда тело отца Макария надо было положить в гроб, то у него не нашлось другой простыни, кроме узенькой и короткой, на которой он лежал. Одели его в старое поношенное облачение, потому что лучшего у него не было.

Русский перевод Библии — плод его удивительного и настойчивого, несмотря на все препятствия и огорчения, труда — был напечатан лишь спустя 12 лет после его смерти в «Православном обозрении» за I860—1867 гг. При издании Св. Синодом Библии на русском языке этот перевод послужил одним из главных пособий.

При жизни отцу Макарию пришлось пережить немало горьких разочарований из–за предубеждения против русского перевода Библии, которое воцарилось в правительственных и высших церковных кругах с приходом Николая I. Перевод Священного Писания на русский разговорный язык рассматривался как недопустимая его профанация. Епископат не остановился даже перед совершением небывалого в истории аутодафе. Весь тираж русского перевода Пятикнижия — результат работы «Российского Библейского общества» в период с 1822 по 1825 г., — напечатанный в 1825 г. (несколько тысяч экземпляров), был арестован и сожжен на кирпичных заводах близ Петербурга.

Позже сам отец Макарий был едва не лишен сана за свою деятельность по переводу Библии на русский язык. Его спасли лишь исключительные миссионерские заслуги: лишение сана был заменено шестинедельной епитимией:

Будет полезно привести некоторые места из его обширной переписки с духовным и светским начальством. Особенно эти цитаты важны потому, что рассеивают заблуждение, будто раньше церковно–славянский язык был всем понятен.

«Не поставляет ли препятствия для миллионов между россиянами к Божественному врачеству буква славянская. Не надлежит ли нам быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа?»

«Славянское наречие сделалось у нас не только мертвым, но и для большей части (народа невразумительным».

«Дух Святый, сошедший на божественных учеников и апостолов, не освятил ли все наречия человеков?»

«Ныне славянский язык сделался у нас мертвым; на нем никто не говорит у нас и не пишет; число людей, разумеющих его в Священном Писании, мало перед миллионами неразумеющих, частью мало разумеющих, среди которых большое количество служителей Церкви » (разрядка моя. — А. Б. ).

Понятно, что с тех пор положение могло измениться только к худшему. Даже для священнослужителей, большинство из которых и Евангелия, кроме как за службой, не читают, многие места остаются не просто непонятными, но понятыми прямо наоборот. Приведу пример, свидетелем которого был сам.

В одно из воскресений читалось Евангелие от Луки (8,5—15), где есть такие слова:

А упадшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.

На церковно–славянском языке этот отрывок звучит так:

Потом же приходит диавол и внемлет слово от сердца их, да неверовавше спасутся.

И вот батюшка, говоря проповедь после литургии, так и говорил (да еще несколько раз повторил), держа в руках Евангелие на церковно–славянском и «разъясняя» его по–русски, что вот–де «эти люди не будут веровать, но спасутся» (!). Вскоре, поняв, что он говорит что–то не то, батюшка пустился в длительные и запутанные рассуждения, что это, дескать, диавол так обманывает, на самом же деле без веры спастись нельзя и т. п.

Дело здесь просто в том, что в греческом (а церковнославянский текст — калька с греческого), как и в некоторых других языках, отрицание, стоящее перед двумя глаголами, относится к обоим, а не повторяется перед каждым из них как в русском.

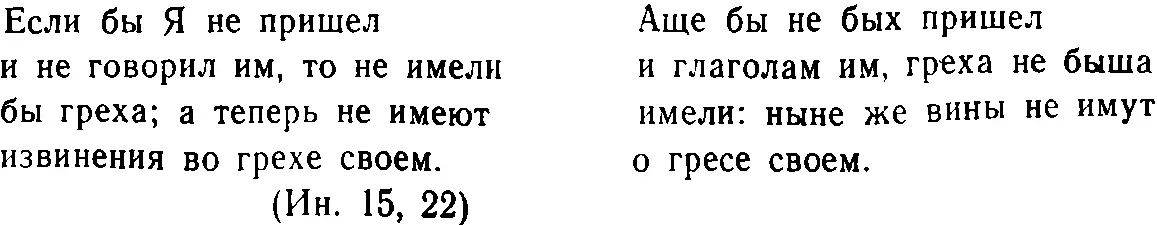

Или вот другое место, которое легко может быть понято в смысле, противоположном оригиналу:

Слово «вина» в церковно–славянском языке означает «причина».

Есть замечательно мелодичное содержательное постовое песнопение: «Да исправится молитва моя…» Там в числе прочих есть весьма назидательныехлова:

Не уклони сердце мое в словеса лукавствия: непщевати вины о гресех…

Несмотря на то, что все это поется несколько раз и с большим чувством, никто не ответит вам на вопрос, что значит «непщевати вины о гресех». Или скажут, как сказал один батюшка: «Я вообще–то знал, но забыл». Хорошо еще если так, а не выдумывают того, чего нет. Для неискушенного читателя поясню: слова эти переводятся как «искать оправдания грехам».

Число подобных примеров и несуразностей можно умножать до бесконечности. Ясно одно — дело здесь не в апелляции к разуму, а в психологических особенностях человека. Непонятность языка (не абсолютная, конечно) легче создает настроение торжественности, таинственности. Отец Сергий Желудков справедливо писал: «Сколько несуразностей богослужебных текстов скрывается за священной непонятностью богослужебного языка». Однако привычность ритуала, звучания молитвословий так важны, что малейшее изменение здесь уже кажется ниспровержением основ веры. Мне, например, рассказывали про священника, настолько решительного противника малейшей русификации богослужебного языка, что он готов был даже уйти в подполье, если только введут русский язык вместо церковно–славянского.

Впрочем, люди очень быстро привыкают к здравым нововведениям. Например, в Ленинградской епархии, где при митрополите Никодиме много лет читали Апостол и Евангелие за богослужением по–русски, возврат к традиционному чтению вызвал недовольство. Даже посыпались жалобы, что вот–де «раньше» все было понятно, а теперь — нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: