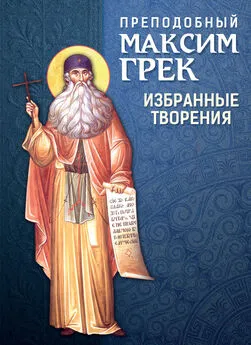

Михаил Громов - Максим Грек

- Название:Максим Грек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Громов - Максим Грек краткое содержание

Громов М. Н. Максим Грек.—М.: Мысль, 1983.—199 с.—(Мыслители прошлого).

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в.. оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Громов Михаил Николаевич (род. в 1943 г.) — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Специализируется в области философии Древней Руси.

Рецензенты: канд. филол. наук Д. М. БУЛАНИН, канд. филос. наук Г. Г. МАЙОРОВ

Максим Грек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По античной традиции он выделяет в человеке три начала: плотское, душевное и духовное, соответствующие чувственному, волевому и разумному. Живущий по плоти уподобляется животному; «душевен» человек увлечен своими субъективными желаниями; лишь «духовен» муж несет в себе истину (см. 5, л. 305; заимствовано из «Суды»). Ум, как словесное, божественное начало, должен доминировать в человеке, он «кормчий души». Максим уподобляет его «коннику», увлекаемому двумя запряженными «конми» (подобно возничему несущейся колесницы в платоновском «Федре»),

— 153

и горе ездоку, если он будет «низвержен» ими. Ум человека «самовластен» — «власть. же есть уму нашему и сила» (14, /, 391), но он должен научаться искусству управления душой и телом.

Человек имеет высокое предназначение: «Нашея славы высоту, о душе, познаим и не уподобляим без ума себе безсловесным скотом» (14, 2, 6). Нельзя ослеплять «словесную часть», всеми силами надо стремиться к ее просвещению. Об этом ведет разговор ум с душой в наиболее философичных диалогах Максима. Нельзя угождать животу своему, иначе уподобимся чревоугодникам, «им же бог чрево есть». Грек часто порицает ненасытную утробу, «утучняя» которую, человек опускается до уровня животного: «О чрево безстудно и николи же насыщаемо… Тебе же повинующийся, раби злы есме вси тебе и из тебе ражаемым страстем, и безсловесным скотом уподобляемся» (там же, 153 — 154). Тема «чрева» как источника пороков и слабостей человеческих, делающего человека рабом тела своего, хорошо развита у Рабле (см. 22, 138). Воздержание понимается Греком как «основа всех добродетелей».

Вместо обжорства плодами земными Максим указует на необходимость духовного насыщения. Подобно Платону (в диалоге «Пир»), он изображает процесс познания как подлинный пир души, как истинную, достойную человека «трапезу», где подносят ему «златую чашу», полную «нектара небесного» (14, 2, 46 — 47). На «мысленный сей пир» приглашает он братьев своих, увлекающихся часто мирскими благами, и это звучит как философский призыв к людям обрести достойный их образ бытия.

По–философски Максим обсуждает и такой, казалось бы, обыденный вопрос, как ношение бороды

— 154

. Он пишет специальное послание Ивану Грозному о брадобритии (см. 50, прил., 81 — 89), где рассуждает о целесообразности и красоте всех частей человеческого тела: «Ус же и брада предобрейше умышлена быша премудрейшим хитрецом Богом, не точию к раззнанию женскаго пола и мужескаго, но еще и честновидному благолепию лиц наших». Борода, почитавшаяся у многих народов, уважалась и на Руси; она означала (1) русского, (2) православного и (3) святого (см. 98, 39). Лишение бороды считалось бесчестьем, особенно потому, что зараженные содомским грехом извращенцы «мужеское свое лице на женское» претворяли (Даниил). Латинянам, которые бреют бороды якобы для удаления от «тщеславия суетного», он саркастически замечает, что им по своим грехам надо бы и другие части тела отсечь: «Но не уды телес наших отсещи нам Спас велит, но лукавыя похоти душ наших, сими удесы действуемых».

Сложный мир человеческой души отражается в полисемантичности образов, которые использует мыслитель, выражая неизмеримую ее глубину. Он уподобляет душу кораблю, плывущему по бурным волнам житейского моря к гавани «небесного пристанища» (14, 2, 23); сравнивает ее с воском, у мягчающимся от теплоты духовной; с землей, плодоносящей или засыхающей по вышней воле (14, /, 323). Охотно 'прибегает он к названию души зеркалом, весьма распространенному в средневековой литературе. Душу, омраченную страстями, инок изображает как «зерцало изоржавшее толстою грязию» (раньше зеркала изготовляли из полированного металла, который, если он не был благородным, мог заржаветь). Прибегает он и к такому сравнению: унизить свою душу — все равно

— 155

что «на златом образе медь навести», т. е. покрыть немеркнущее золото души окисляющейся грубой медью низменных плотских страстей (14, 2, 11).

Если митрополит Никифор, одним из первых на Руси излагавший в XII в. учение Платона о «тричастной душе», называет чувства «слугами» и «воеводами», подчиненными душе–князю (21, /, 701), то Максим прибегает к образу «пяточисленных дверей», через которые в дом души проникают звуки, запахи, свет, вся информация о внешнем мире. Через «двери наша, сиречь чювствии» душа видит и таинственный мрак мироздания, и нестерпимый божественный свет, коим для сохранения души нельзя приобщаться в полной степени, ибо мрак может поглотить, а свет — ослепить. Здесь должен помочь разум, который не только «внутренняго человека» украшает «мудростию, кротостию и всякою правдою», но и органы чувств «предобрёйше устрояти может»: и «очеса», и «слух», и «язык», и «руце» (14, 2, 158).

Ум человеческий тоже не столп каменный. Его Грек сравнивает по древней традиции, идущей скорее всего от Платона (см. «Теэтет», 191с — 195а), с воском и бумагой, принимающими разные письмена от более мудрых: «Яко же бо на тех якова же писмена хощет кто начертает; тем же образом и человеческий ум» (там же, 165). Максим не принимает концепцию врожденности идей, в частности нравственных. Несобранный ум афонец уподобляет необъезженному жеребцу и тростнику, колеблемому ветром: «Ум бо, иже не сице соблюдаем бывает, ничим же разликует жребяти необузданнаго, и трости, всякими ветреными веянии колеблемыя» (там же, 224). Он призывает просвещать разум и душу, постепенно восходя по лествице

— 156

нравственного и духовного' совершенствования.

Человек связан с внешним миром неразрывными узами, он всматривается в него и узнает то, о чем повествуют книги, в книгах же обнаруживает то, что окружает его в мире. Библейская Книга Бытия выступает как выражение в слове самого бытия, а Вселенная подобна раскрытой книге, полной мерцающих символов, которые могут истолковывать мудрые люди, именуемые философами. «Для средневекового человека природа была «великим резервуаром символов»» (45, 52). Наиболее зримо связь микрокосма и макрокосма виделась в знамениях, о собых знаках причастности человека мирозданию. С трепетом пишет летописец: «В си же времена бысть знаменье на западе, звезда превелика, луче имущи акы кровавы, въсходящи с вечера по заходе солнечнемь, и пребысть за 7 дний. Се же проявляше не на добро, посемь бо быша усобице многы и нашествие поганых на Русьскую землю, си бо звезда бе акы кровава, проявляющи крови пролитье» (96, /, стлб. 164).

Максим, ссылаясь на Дамаскина, признает знамения, предшествующие «дождю и бездожию, студенству же и теплоте, мокроте и сухоте и ветром» (14, /, 387). Они могут быть знаками социальных бедствий: голода, мора, эпидемий, войн. Однако знамения сообщают лишь о внешних событиях, да и то «не всегда бо истинствуют, наипаче же согрешают»; мир души человека, считает Грек, его свободная воля, его дела не подвластны знамениям: «…мы же самовластны бывше (созданы) содетелем, властели есме своих дел». Святогорец в этом отношении поднимается не только над средневековыми представлениями, но и над астрологическими предсказаниями многих современников

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: